Lecturas Recomendadas

El drama de las grandes glorias del futbol, por Carlos Aira, en Radio Gráfica

José Rafael Albrecht fue una muralla defensiva que hizo historia en San Lorenzo. El tucumano conjugó todas las virtudes de un gran central: anticipo, personalidad, marca y capacidad goleadora. En los 229 partidos que jugó con la camiseta azulgrana, Albrecht marcó 55 goles.

La vida luego del fútbol fue ingrata. En septiembre de 1989 intentó suicidarse en el paso a nivel de Donato Álvarez, barrio de Caballito. Estuvo en coma profundo, pero zafó. Tenía 48 años. El domingo pasado, José Albrecht juega otro partido por su vida. Sin ayuda de ningún tipo, enfermo de COVID, uno de sus hijos recurrió al periodista José Luis Ponsico en búsqueda de una mano piadosa. Finalmente, Albrecht fue internado en el Hospital Español con un cuadro grave: neumonía con coronavirus.

Albrecht, dos veces mundialista (1962 y 1966), puntal de Los Matadores, aquel equipo campeón invicto del Metro 68, pelea por su vida ante la indiferencia de San Lorenzo y Futbolistas Argentinos Agremiados.

El caso de José Albrecht no es aislado. Muchos ex jugadores mayores de 65 años están pasando un muy mal momento. La mayoría de ellos no sólo no hizo diferencia económica con la actividad. También les fue difícil reinsertarse. El famoso día después.

***

Juan Carlos Guzmán fue un reconocido defensor de los años 60s. Surgido en Chacarita Juniors, se consagró campeón de América con Independiente y jugó varias temporadas en River Plate. Desde hace años está al frente de la Mutual de Fútbolistas Solidarios.

Consultado por Radio Gráfica, Guzmán analizó la situación de indefensión de cientos de ex futbolistas profesionales: “Desgraciadamente, toda esta gente no es reconocida por Agremiados ni por los clubes. Los jugadores cuando se retiran es cuando más necesitan asistencia médica. Por estatuto, Agremiados no atiende jugadores retirados. Un error gravísimo que nunca pudimos corregir con Agremiados. Cuando la presidía José Omar Pastoriza, Agremiados brillaba. Hoy no tienen sentimientos. Son egoístas e indiferentes. Muchos ex futbolistas tal vez no tuvieron suerte para poder ingresar en el ámbito privado o público y cuando llegan a una edad, todas las carencias se notan”.

Los jugadores mayores de 70 años están sensibles por el fallecimiento de Enrique Salvador Chazarreta. El mediocampista chaqueño murió el 24 de marzo pasado a los 73 años. El Sapo fue vital en el inmenso ciclo de San Lorenzo 1972-1974. Sus últimos años fueron muy difíciles. Tan así que la Mutual de Futbolistas Solidarios lo encontró casi en la indigencia.

***

Antonio Garabal tiene 85 años y una lucidez admirable. Gloria de Ferro Carril Oeste, desde hace años sus esfuerzos están volcados en mejorar la calidad vida de los ex jugadores de su generación

“Hay muchos jugadores que están olvidados. Estamos luchando y no tenemos apoyo. El hijo de Albrecht recurrió a nosotros llorando por su padre. Hoy estamos detrás de conseguirle una pensión por discapacidad a Oscar López Turitich, a quién le falta una pierna. Pero es una lucha titánica, porque estamos grandes y nadie nos da una mano. Agremiados no se hace cargo de nada. Tan sólo Pipo Marín, dirigente de AFA, se interesó por nosotros”

En diálogo con Abrí la Cancha, el ex wing izquierdo expresó compungido: “A Chazarreta lo tuvimos que ir a buscar debajo de un puente. Corbatta murió en una casucha en la cancha de Racing. Los futbolistas necesitamos una jubilación honrada porque la pagamos, pero fueron los dirigentes quienes no depositaron y por estamos cobrando hoy la mínima”.

***

El recuerdo de históricas glorias que terminaron muy mal sus últimos días debiera ser un registro lacerante para nuestro fútbol.

Para Juan Carlos Guzmán “Agremiados debiera hacerse cargo de haber dejado morir de tristeza a glorias de la talla de Ernesto Grillo, Tucho Méndez, Armando Savoy, Jorge Maldonado o Rubén Marino Navarro. Todos ellos murieron olvidados por el gremio. Fueron figuras internacionales y nunca fueron atendidas por Agremiados. Jamás fueron solidarios”.

José Bernabé Leonardi fue uno de los laterales izquierdos más importantes de los años 60s. Infalible desde los doce pasos. A los 82 años, expresó en Radio Gráfica: “Hay gente que quedó muy mal. En la total pobreza. Yo no tengo obra social. Mi problema no es hacer cola en el hospital. El tema es que jugué 18 años, fui técnico en muchos lados, y ayer cobré la mínima de 16.500 pesos. ¿Dónde están todos mis aportes? Hay muchos ex jugadores que se están muriendo sin ayuda alguna. ¿O se creen que Leopoldo Luque murió millonario? Nosotros llevamos adelante la huelga de 1971 y 1975, pero hoy ningún jugador habla de estas cosas. Hay que acordarse del padre y del abuelo. Por eso es una verguenza que no tengamos obra social”.

“El periodismo se ha olvidado del Marqués Sosa o de Raúl Belén, gente que murió mal. Todo no puede ser presente. Así es muy fácil”, expresó compungido José Leonardi en Abrí la Cancha.

***

Juan Carlos Marenda fue un lateral de ida y vuelta que brilló en Argentinos Juniors a comienzos de los 70s. El también dejó su testimonio en Abrí la Cancha:

“Nosotros llevamos adelante las huelgas del 71 y el 75 para que podamos defendernos y tener algún aval. Hace muchos años estamos con la Red Solidaria, pero no tenemos respaldo de Agremiados ni los clubes. Nosotros, con lo poco que podemos, ayudamos a muchos ex jugadores. Pero es impresionante la cantidad de futbolistas que murieron y nadie les dio una mano desde los clubes. Nosotros compramos prótesis, cardiodesfribiladores y tantísimas otras cosas. Me da mucha pena todo esto que estamos viviendo”.

Pero el fútbol argentino también tiene otro ejemplo.

Boca Juniors tiene una histórica Mutual de Ex Jugadores. Desde fines de los años 90s, la misma es financiada con el 1% del sueldo de los futbolistas profesionales en actividad.

El dinero recaudado se destina a ayudar a ex jugadores que estén pasando un mal momento previa visita de un asistente social. Existe una escala de ayudas dependiendo la cantidad de partidos que hayan disputado en la institución.

Entre 2013 y 2018, Radio Gráfica contó en su grilla con Glorias Xeneizes, programa de la Mutual, con la conducción del dirigente Jorge Bitar – alma mater de la Mutual, fallecido en 2020 – y Aldo Ottaggio. Entre tantos testimonios, alguna vez fue Roberto Mouzo, el futbolista que más veces vistió la camiseta azul y oro, quién señaló la importancia de la Mutual:

“En su momento me sentí un jubilado joven. Siempre le agradecí mucho a la Mutual de Boca, en nombre de Jorge Bitar y Nicolás Novello, el reconocimiento que me están dando con el subsidio y la posibilidad de recorrer el país con las peñas y clínicas de fútbol. Volví a vivir“.

***

José Luis Ponsico es un veterano periodista. Histórico de la agencia Télam. Desde hace años colabora junto a Jorge Martí con la Mutual de ex futbolistas solidarios.

Consultado sobre la grave situación de tantas glorias de nuestro fútbol, Ponsico analizó: “Acá hay un problema de sentimientos. Tenés sensibilidad o no la tenés. Hace un mes fui a ver a Juan Carlos Murúa, campeón con Racing en 1958 y Sudamericano 1959. Murúa vive en un suburbio de Temperley, en una piecita junto a un perro que recogió en la calle y lo acompaña. Viudo, de 84 años, subsiste con una magra jubilación. Parafraseando a Raúl Scalabrini Ortiz, es el hombre que está solo y espera. Ojalá en Racing atiendan esta situación y puedan mejorarle su vida”

Ponsico remarcó: “Casi nadie visibiliza esta situación que es dramática. A Rafael Albrecht pudimos internarlo gracias a Fernando Chino Navarro, funcionario del gobierno de Alberto Fernández, designado en la Jefatura de Gabinete. El Chino es fana de San Lorenzo y enseguida tomó el caso y produjo el hallazgo de una ambulancia de PAMI en pleno drama por pandemia. Pero es increíble como San Lorenzo olvidó a su ídolo. Hace semanas murió Chazarreta con muchas penurias. Caerle a Tinelli es fácil porque está mirando para otro lado, pero alguien se debió ocupar por Albrecht. Acá hay un déficit muy grande“.

***

En 2019, la Asociación del Fútbol Argentino presentó un fondo de retiro para los futbolistas que contempla a las futbolistas profesionales. El programa se denominó “Fondo Final de Carrera” y consiste en un fondo de retiro para quienes deben dejar la actividad profesional. El mismo se firmó junto a Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Para percibir el subsidio los beneficiarios deben acreditar haber jugado, como mínimo, seis años sucesivos. La suma a percibir es el básico del jugador multiplicado por los años que jugó, y se paga por única vez.

Para los ex jugadores, la ayuda brilla por su ausencia…

***

En tiempos en los cuales los cuales la adquisición de derechos están en boca de todos, nos estamos olvidando de los derechos de nuestros mayores. Para cualquier sociedad, olvidarse de quienes nos precedieron es un grave problema. Lo dijo María Eva Duarte de Perón: “Donde hay una necesidad, siempre hay un derecho”

Los jugadores en actividad debieran pensar en sus antecesores. Aquellos que llevaron adelante sus carreras previo a la Ley Bosman y los mercados globales. ¿Por cual razón Futbolistas Argentinos Agremiados no asiste a los adultos mayores? Los clubes tendrían que repensar sus estrategias con aquellos que forjaron sus glorias deportivas. Esa gloria no nació en un departamento de Marketing.

Leopoldo Marechal escribió: “Los mensajes al pueblo van en botellas tiradas al mar“.

Ojalá que pronto estos mensajes sean recogidos por almas nobles. Desde Abrí la Cancha y Radio Gráfica nos ponemos al hombro ésta cruzada de dignidad.

Muchas glorias de nuestro fútbol lo están necesitando para tener una vida digna.

* Periodista. Conductor de Abrí la Cancha (Lunes a viernes, de 20 a 21hs. Domingos de 23 a 00hs). Autor de Héroes de Tiento.

(Publicado en https://radiografica.org.ar/ el 28 de abril de 2021)

Lecturas Recomendadas

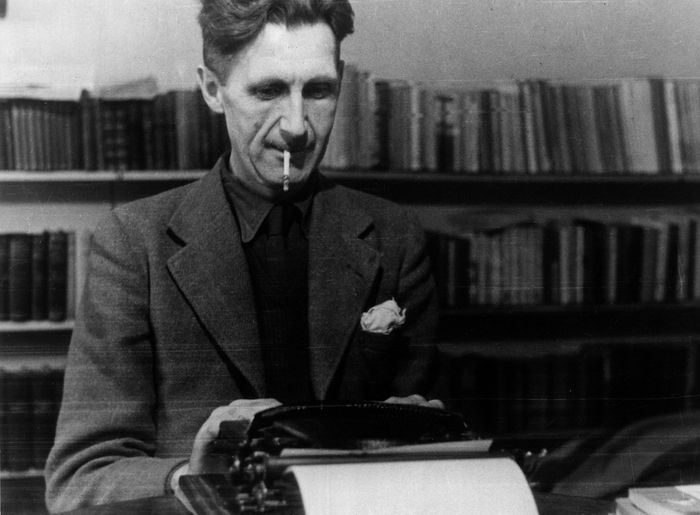

Orwell y la putrefacción de los libros, por Javier Borrás

Publicado en noviembre de 2016 en el portal de literatura Jot Down

Un libro viejo huele a moscas muertas, a polvo que raspa la garganta y deja pastosa la lengua. Durante el helado invierno londinense, en la librería Booklover’s Corner hay que cargar kilos de novelas ataviado con abrigo, bufanda y sin calefacción, porque si no los vidrios se empañan y los clientes no pueden ver el escaparate. Cuando un posible comprador entra por la puerta, Eric Blair debe mostrar una sonrisa y, la mayoría de veces, mentir. Odia a los clientes habituales, en especial a las irritantes señoras que buscan regalos para sus nietos o a los pedantes compradores de ediciones especiales, esos que acarician el lomo del libro que acaban de adquirir y lo abandonan para siempre en una estantería, donde acumula ese espeso puré de polvo y cadáveres de insectos al que cada día debe enfrentarse este cansado librero. Durante su largo turno de trabajo, debe encargar raros ensayos que nadie vendrá a recoger, rechazar kilos de novelas que un señor con olor a rancio le intenta vender, o encontrar un libro —del que no sabe ni el título ni el autor— que una adorable viejecita leyó hace cuarenta años.

El joven librero y escritor (firmaba sus obras como George Orwell) ha aprendido mucho sobre los compradores —que no lectores, nos puntualizaría— de librerías de segunda mano como Booklover’s Corner. La mayoría piensan que leer libros es algo sumamente caro, por lo que no paran de quejarse de los altos precios, ya que consideran que un escritor es un ser extraordinario que, además de escribir novelas, puede vivir del aire. Muchos de estos clientes acuden a la sección de préstamos de la librería, donde Eric Blair se esfuerza en colocar los mejores clásicos, ya que todavía es joven y no ha descubierto que existen dos tipos de libros: los que la gente lee y los que la gente «tiene intención» de leer. Por eso nadie pide prestado ningún clásico, pero —a la vez— las ventas de las grandes obras de la literatura mantienen una tirada aceptable. Porque hay libros para leer y libros que son cementerios de moscas.

En esas condiciones, allá por 1935, perdió Orwell su amor por los libros. Por los libros como objeto, cabe entenderse: su olor le recordaba a los clientes estúpidos, al dolor en la espalda, a las lacerantes mentiras para asegurar una venta, al frío londinense calando en los huesos. De ese momento en adelante los pediría prestados siempre que pudiera y solo los compraría y los acumularía —polvo, moscas— cuando fuera estrictamente necesario. Su experiencia directa con montañas de libros le sirvió para aprender otra cosa: que la mayoría de las obras publicadas son malas. Muchos de los clientes de Booklover’s Corner venían perdidos, sin criterio para distinguir cuáles libros eran buenos y cuáles no. Buena parte de esa desorientación intelectual estaba causada por la corrupción de los jueces de la literatura, es decir, los críticos literarios. Seres desganados, calvos, miopes y mendigantes, que debían reseñar una decena de libros por semana de los que, como máximo, podrían leer unas cincuenta páginas para hacer un resumen barato, lleno de muletillas desgastadas hasta la vergüenza y elogios tan sinceros «como la sonrisa de una prostituta». Almas que hace tiempo pudieron emocionarse al leer un soneto o una metáfora, pero que habían perdido su entusiasmo y su dignidad a medida que les llegaban paquetes de libros insulsos, frente a los que «la perspectiva de tener que leerlos, incluso el olor del papel, les afecta como lo haría la perspectiva de comerse un pudin frío de harina de arroz condimentado con aceite de ricino». Corruptos que —por presiones editoriales, por desgana, por depresión, por pagar la comida de sus hijos— habían aceptado mentir, decir que un libro era «bueno» aún sabiendo que no lo era para nada, «vertiendo su espíritu inmortal por el desagüe en pequeñas dosis». Y esa perversión del término «bueno», usado cínicamente tanto para calificar a Dickens como para calificar a un empalagoso libreto romántico, era algo contra lo que Orwell lucharía toda su vida. Porque caer en la trampa de que una novela de detectives barata es «buena» nos puede hacer perder, como máximo, algo de tiempo y dinero. Pero una vez que la corrupción del lenguaje se expande más allá de la crítica de un vulgar libro, una vez que el escritor empieza a aceptar la mentira y —poco a poco— a justificarla, una vez que la libertad del intelectual es asesinada por la cobardía, aparece una sombra que es la muerte de la literatura, a la que Orwell miró a los ojos.

«La destrucción de la literatura» es una bomba nuclear contra la cobardía y la traición de los intelectuales, contra los Judas que sacrifican la libertad y se dirigen, felices, al barranco donde se arrojarán como ovejas asustadas. En este ensayo, Orwell empieza con una anécdota que nos puede sonar poco antigua. Corría el año 1945 y el escritor británico participó como oyente en una reunión sobre la libertad de prensa en el PEN Club de Londres. Uno de los conferenciantes defendió la necesidad de libertad de prensa en la India (pero no en otros países); otro se quejó contra las leyes de la obscenidad en la literatura; el último dedicó su discurso a defender las purgas estalinistas. Los participantes —la mayoría escritores— elogiaron unánimemente la crítica a las leyes contra la obscenidad, pero nadie alzó la voz para denunciar el elogio a la censura política que se había proclamado ante sus narices. Parecía más preocupante no poder escribir «pene» en un texto, que el envío de escritores soviéticos al gulag. Orwell debía mirar el espectáculo con una mueca de horror, pero no de sorpresa, ya que —como el polvo sofocante de los libros, como la decrepitud de los críticos literarios— también había experimentado demasiadas veces como la literatura se sometía, gustosa, a la fusta de la política.

Acabada la Segunda Guerra Mundial, el deseo de libertad entre los intelectuales era cada vez más débil, frente al monstruo —terrible, pero a la vez seductor— del totalitarismo. Derrotado el fascismo, la tentación soviética era el gran reclamo entre los escritores europeos: se sumaban a una ideología que se rebelaba contra el orden establecido y que prometía llevar a un estadio donde la igualdad, la dignidad y la riqueza alcanzaran a todos los ciudadanos. Para llegar a esa situación, los intelectuales solo debían hacer un pequeño sacrificio, que —además, les tranquilizaron— solo sería por un breve período de tiempo: debían dejar de lado su libertad y debían mentir. Los que no se sumaron a este «camino a la libertad» fueron señalados y criticados por sus propios compañeros de letras. Los escritores que no estaban de acuerdo en renunciar a su libertad de opinión (era solo por unos pocos años, el resultado sería magnífico, habría valido la pena, ¿qué les costaba?) eran acusados de «encerrarse en una torre de marfil, o bien de hacer un alarde exhibicionista de su personalidad, o bien de resistirse a la corriente inevitable de la historia en un intento de aferrarse a privilegios injustificados». Una vez que la verdad había sido revelada (Orwell usa la certera comparación entre católicos y comunistas: ¿Qué podemos encontrar más parecido a las purgas estalinistas que la Inquisición medieval?) todo aquel que se opusiera a ella era, o un «idiota» y «romántico» por no entenderla, o un «egoísta» y «traidor» por no querer renunciar a sus privilegios burgueses. Todos aquellos que opinen distinto a nosotros «no pueden ser honrados e inteligentes al mismo tiempo».

¿Qué sucedía cuando un escritor renunciaba a su libertad? Que la literatura se iba apuñalando a ella misma. Por un lado, se escondía a la «verdad», ya que esta podía ser «inoportuna» en las condiciones existentes (más adelante se podría decir la verdad libremente, ¿qué importaba retrasarlo solo un poco?) y, por otro lado, el conocimiento y la difusión de según qué hechos podía «hacer el juego» al enemigo y beneficiarlo. Pero no solo se trataba de encerrar en cuarentena a la verdad, sino que también se debía poner en duda la existencia de la verdad de los hechos. Ante una verdad espiritual (las órdenes del Partido), la verdad de la experiencia, la verdad objetiva, es dudosa o, incluso, inexistente. Como consecuencia, si los hechos no son verdaderos o falsos, las mentiras no son grandes ni pequeñas: tiene el mismo sentido decir que una tela no es roja a que miles de campesinos ucranianos no están muriendo por culpa de la hambruna. Son hechos objetivos, por tanto, discutibles: pueden ser abordados más tarde.

Esta genuflexión de la realidad a la ilusión era el gran enemigo de Orwell, un hombre de acción. Su vida y su obra se habían alimentado de la experiencia, y a partir de ella juzgaba la realidad. Él había vivido con los proletarios, él había luchado contra el fascismo, él había sido señalado por el totalitarismo: fundó su pensamiento a partir de la reflexión de la experiencia, no de grandes teorías. Era partidario de la «moral del hombre común», esa que nos avisa de que matar es malo o que ayudar a una viejecita con los paquetes de la compra es bueno. Algo extraño en tiempos en los que la moral era visto como algo secundario o un vestigio de «pensamiento burgués».

La aceptación de la mentira por parte de los intelectuales no solo afectaba a los ensayos o novelas que trataban temas «políticos», sino a todo tipo de literatura. Según Orwell, el peor pecado de una novela es que no sea sincera. Debemos ahondar en nuestra mente y, usando las palabras lo mejor que podamos, transmitir nuestros sentimientos y experiencias. Pero los tentáculos del totalitarismo llegan hasta allí: nos dicen qué debemos amar, ante qué debemos sentir asco, qué nos debe parecer hermoso, qué nos debe entristecer y alegrar. Ante la falta de sinceridad, las palabras pierden su brillo y se marchitan, y Orwell lo sabía. La «ortodoxia» totalitaria quería (como quería con todos los ámbitos de la vida) someter la estética a la política. Orwell no niega que toda obra sea política, pero eso no significa que la belleza, la experiencia y los sentimientos tengan que adaptarse a ella y dejar de ser individuales. Por eso Orwell, que veía a Dalí como un hombre perverso que había triunfado en la vida gracias a la maldad, considera que sería absolutamente injusto decir que no es un gran pintor. La gran trampa estaba en afirmar: «no estoy de acuerdo con lo que escribes, por tanto eres un mal escritor».

En Orwell percibimos una vida grande y activa, aunque siempre rodeada de cierto halo de pesimismo. Era un escritor que veía como sus camaradas de letras tenían miedo de defender su valor más preciado, la libertad, e incluso contemplaba como algunos clamaban fuertemente contra ella. En sus ensayos, Orwell advierte que el totalitarismo puede estar presente en las democracias, cuando se debilita la tradición liberal. Vemos y veremos a mucha gente apropiarse del mensaje de Orwell, hablar de la perversión del lenguaje, de cómo vamos hacia una sociedad totalitaria, de los enemigos de la libertad. Es fácil hacerlo, y queda bonito y rimbombante. Pero hay una enseñanza en Orwell, la más incómoda, que resume su amor por la libertad: fue un hombre plenamente de izquierdas que no usó su pluma para atacar al enemigo, al fascismo, sino a los suyos, al comunismo, a los que luchaban por sus mismos ideales. Orwell se planteó un combate contra sí mismo, defendiendo el derecho de sus enemigos a tomar la palabra y el derecho a decir a la gente lo que no quiere oír. Una lucha contra el miedo a rebatir a un amigo, a dar la razón a un enemigo, a ser insultado y despreciado por no comulgar con ortodoxias propias y ajenas. Encender algo de luz en la oscuridad, aún a riesgo de quemarnos y arder.

Este texto está basado, principalmente, en los ensayos de Orwell Recuerdos de un librero, Confesiones de un crítico literario, La libertad de prensa y La destrucción de la literatura. Si me permiten un consejo, les recomiendo disfrutar de los ensayos completos, donde descubrirán interesantes reflexiones políticas, cómo era el hospital más deprimente de Francia, los castigos a los que era sometido el pequeño Eric cuando se hacía pipí en la cama, o cómo hacer una buena taza de té.

Archivo

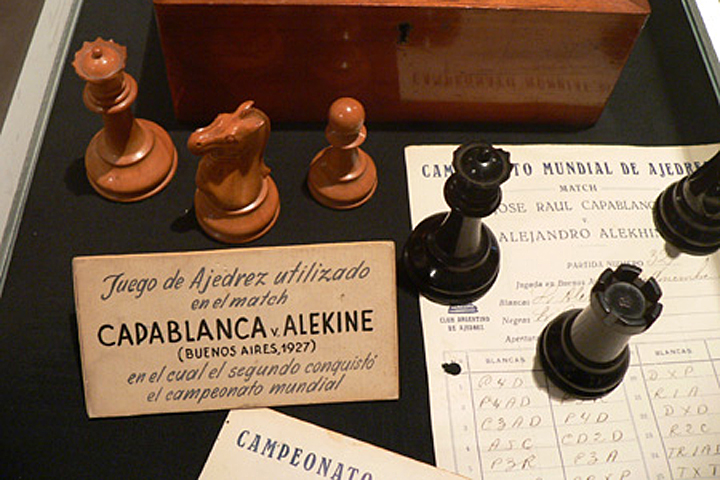

Alexander Alekhine en jaque, por Ricardo Ragendorfer

Durante mi adolescencia frecuenté el Club Argentino de Ajedrez, situado en una casona sobre la calle Paraguay, a metros de Callao.

Allí, en el segundo piso, dentro de un gran cubo con paneles de vidrio, se exhibía un tesoro histórico: la mesa-tablero y las piezas con las cuales, en 1927, el ruso Alexander Alekhine le arrebató el título mundial al cubano José Raúl Capablanca, luego de 34 partidas. Ese match fue disputado en la primera sede del club, sobre la avenida Carlos Pellegrini 449, frente a la plaza donde diez años más tarde se levantaría el Obelisco.

La figura de Alekhine concitaba mi interés.

–Era un personaje muy complicado –dijo al respecto mi interlocutor, no sin esbozar una sonrisa triste.

A su modo, aquel septuagenario de porte distinguido también era una reliquia del lugar. Se trataba de Luis Piazzini, un antiguo campeón argentino y sudamericano que, en esa época, subsistía dando clases a novatos.

–Era un personaje difícil –insistió, antes de besar su copa de coñac.

Sabía de lo que hablaba.

En este punto es necesario retroceder al invierno de 1939, cuando tuvo lugar en Buenos Aires el Torneo de las Naciones, que congregó a los mejores ajedrecistas del planeta. Alekhine fue el primer tablero del equipo de Francia, país que le había otorgado la ciudadanía.

En tanto, Piazzini integraba el equipo local

Cabe destacar que, en aquellos días, éste tuvo el privilegio de alojarlo al campeón del mundo en una quinta de Adrogué que pertenecía a su familia.

Alekhine ya tenía 47 años y acababa de recuperar el cetro mundial que, en 1935, había quedado en manos del holandés Max Euwe.

Lo cierto es que el carácter huraño de ese hombre, que por las noches se atiborraba con vodka, tornó vidrioso su vínculo con el anfitrión.

Su adición por la bebida también incidió en su desempeño deportivo, ya que los franceses ni siquiera se clasificaron.

Dicho sea de paso, los ajedrecistas del Tercer Reich se alzaron con la competencia. Un hecho menor a la luz de la Historia del siglo XX, puesto que justo en esos momentos estallaba la Segunda Guerra Mundial.

De modo que muchos jugadores europeos decidieron no regresar a sus países; entre ellos, Miguel Najdorf, Jiri Pelikan y Erich Eliskases, quienes, con el tiempo, dejarían su impronta en el ajedrez argentino.

Pero Alekhine volvió a París, algo que sorprendió a sus pares.

–Parece que en la Francia ocupada por los nazis, él no la pasó nada mal –me diría Piazzini 35 años después.

El ruso blanco

En el plano estrictamente ajedrecístico, la leyenda de Alekhine consigna que hubo una partida en la cual estuvo en juego algo mucho más valioso que una corona ecuménica. Su rival era nada menos que León Trotsky.

En el plano estrictamente político, su existencia se vio siempre sacudida por los grandes cataclismos de la Historia.

“Me han destruido las dos guerras”, supo reconocer en un artículo que publicó a los 51 años.

Pero vayamos por partes.

Nacido en 1892 en el seno de una familia perteneciente a la aristocracia rusa (su padre era propietario de tierras y miembro de la Duma Imperial), el joven Alexandre alternó los estudios universitarios –hasta obtener el título de licenciado en Leyes– con la práctica profesional del ajedrez.

La Primera Guerra Mundial lo sorprendió mientras jugaba un torneo en la ciudad alemana de Mannheim. Nada pudo ser más inoportuno. Alexander terminó tras las rejas bajo la carátula de “extranjero hostil”, Y meses después, fue beneficiado por un intercambio con presos prusianos detenidos en Moscú.

Su segunda desgracia fue la Revolución Rusa, la cual confiscó todos los bienes de su familia. Y él, sin interrumpir su pasión por el juego-ciencia, pasó a efectuar tareas de espionaje para la Guardia Blanca, la milicia anticomunista que enfrentó al Ejército Rojo para restaurar la monarquía de los zares.

Esa vez, para él todo también terminó de la peor manera, puesto que fue arrestado en Odessa, donde un tribunal del pueblo lo condenó a muerte.

Pero, en esas circunstancias, hubo un hecho providencial: la aparición de Trotsky en su celda. Es que fundador del Ejército Rojo era un aficionado al ajedrez. Y allí mismo se enfrentaron en el tablero.

En aquella partida, Alekhine le permitió al rival desarrollar una apertura siciliana sin contratiempos, concediéndole –a propósito– cierta ventaja.

Envuelto en un silencio sepulcral, lo medía a Trotsky por el rabillo del ojo, como un cazador agazapado a punto de disparar sobre su presa.

La cuestión es que, ya en el juego medio, contraatacó con una increíble combinación, precipitando en apenas ocho jugadas la derrota de Trotsky. Fue una especie de nocaut.

El líder revolucionario, quien no habría tomado a mal dicho resultado, tuvo el gesto de gestionar su excarcelación.

Hay quienes dicen que, en realidad, Alekhine habría pactado convertirse en soplón del nuevo régimen.

Al poco tiempo obtuvo un visado para jugar torneos en algunos países de Europa. Así fue como, en 1921, viajó a Francia, donde contrajo enlace con la periodista suiza Anneliese Rüegg, quien le llevaba 13 años.

Ella sería la primera de sus cuatro esposas, todas mayores que él y con un muy buen pasar.

Alekhine jamás regresó a la URSS, siendo considerado allí un “traidor”, mientras él empezaba a mostrarse como un abanderado del anticomunismo.

Ya se sabe que, en 1927, le ganó en Buenos Aires a Capablanca. Luego, fue Euwe quien lo despojó del título mundial –en medio de una de sus etapas etílicas más copiosas–, recuperando la corona en 1937. Vale decir que durante ese match se esforzó sobremanera en no tomar una sola gota de alcohol.

Cuatro años más tarde, ya casado con la norteamericana Grace Wishaar, una millonaria de origen judío, se produjo en Francia la ocupación alemana.

Alekhine, entonces, intentó escapar con su esposa a los Estados Unidos, fracasando en su empeño. Así quedó a merced de los invasores.

Pero grande fue su sorpresa cuando el alto mando de las SS se exhibió muy amigable con él, dado su renombre en el universo del ajedrez.

De modo que le ofrecieron un trato que él no pudo rechazar: inmunidad a cambio de su participación en torneos patrocinados por los nazis.

Sin pensarlo dos veces, Alekhine aceptó con beneplácito.

Claro que no era la primera vez que vendía su alma al diablo.

El ajedrecista ario

Su biografía estuvo atada a aquella recurrencia: de ser un espía al servicio de los contrarrevolucionarios rusos, pasó –según una versión nunca desmentida– a fisgón de la Cheká (la primera policía secreta de la URSS), y ya en Francia, se convirtió en un colaboracionista de los invasores nazis.

No es exagerado decir que él fue una estrella deportiva muy apreciada por Joseph Goebbels, el propagandista de Hitler.

De hecho, sus funciones iban más allá del simple acto de ganar partidas en nombre de la raza superiora. Por lo pronto, hubo dos memorables artículos de tinte antisemita publicados con su firma en el Pariser Zeitung, el periódico para las tropas nazis con asiento en París. Sus títulos lo dicen todo: “El ajedrez judío” (al que consideraba débil, cobarde y oportunista) y “El ajedrez ario” (al que no dudó en calificar como vigoroso, valiente y lleno de inteligencia).

¿Acaso sus deberes hacia los nazis también incluían alguna delación?

Eso precisamente se rumoreaba entre los integrantes de la resistencia francesa, quienes se la tenían jurada.

No obstante, Alekhine se sentía en esa época a sus anchas. Hasta fines de 1943, tras recibir amenazas por parte de la organización de Francotiradores y Partisanos Franceses (FTPF), que reportaba al Partido Comunista. Entonces, con la venia de los alemanes, se estableció en España al amparo del régimen de Francisco Franco.

Planeaba regresar a París ni bien se aquietara su situación.

Pero la Historia le depararía otro golpe: la derrota del Tercer Reich. Así fue como el pobre Alekhine quedó nuevamente pedaleando en el aire.

A los 53 años, y sin haberse recuperado de las secuelas provocadas por una virulenta escarlatina, debía poner otra vez los pies en polvorosa.

Para entonces, en lo personal, había fracasado en otros dos matrimonios. Y en el contexto de la posguerra, con gran parte de Europa en ruinas, su título de campeón del mundo –que pudo conservar solamente por la parálisis de la Federación Internacional de Ajedrez durante el conflicto– valía menos que un billete de tres dólares.

En Madrid comenzó a sentirse perseguido. Atribulado por una paranoia regada con ingestas maratónicas de vodka, creía que lo seguían; veía agentes de la KGB en cada esquina. De manera que escapó a Portugal, gobernada por António de Oliveira Salazar, otro dictador filonazi.

Allí se alojó en un pequeño hotel de Estoril, de donde casi no salía. Su manía persecutoria crecía en proporción geométrica, al punto de entrar y salir a hurtadillas, sin que nadie lo viera.

Al anochecer del 24 de marzo de 1946, un camarero le dejó la cena en su habitación. A la mañana siguiente, ese mismo camarero le golpeó la puerta para retirar la bandeja. Pero Alekhine no respondió.

Recién al mediodía la policía volteó la puerta.

El campeón del mundo estaba tumbado en su silla, como dormitando; lo curioso es que vestía un grueso sobretodo.

Ante sí, sobre la mesa, había un plato de sopa que no llegó a tomar y un tablero de ajedrez con las piezas debidamente ordenadas.

Un uniformado intentó despertarlo. Fue inútil. Alekhine ya tomaba sus primeras lecciones de arpa.

Una última burla del destino sellaría la existencia de aquel individuo: su fallecimiento fue certificado por un veterinario.

Luego, la autopsia determinó que la muerte le sobrevino al atragantarse con un pedazo de carne.

¿Acaso el cuerpo de alguien que muere por asfixia, con la desesperación que ello supone, termina en una posición tan –diríase– abúlica?

Esa fue la pregunta que el maestro Piazzini se hizo, casi tres décadas y media después, mientras remataba el último sorbo de coñac.

Luego, simulando un tono confidencial, dijo:

–Alekhine fue un tipo difícil hasta para morir.

Y se retiró con pasos lentos.

Publicada originalmente el 26 de enero de 2024 por la agencia Télam

Lecturas Recomendadas

“Elogio de los fantasmas”: breve tratado sobre lo material, por Marquisse

Nuestro joven trotamundos cultural, Marquisse, hoy nos recomienda un cortometraje de Facundo Rodriguez. Imagenes con las que el espectador dialoga, incopora y reflexiona.

El año pasado fue uno de esos difíciles. Mientras deseaba terminar finalmente la tesis de licenciatura mi viejo estaba muriendo. Desde diciembre de 2022 a la fecha de su muerte en junio del año pasado, nos habrán llamado cuatro o cinco veces diciéndonos que se iba a morir pronto. Crisis. Caos general en la familia. Duelo anticipado. Despedidas. A la vez, mi tesis tenía que ver con el duelo, la memoria y los espectros. Menos de medio año después de su muerte, terminé de escribirla (con el férreo apoyo de mis amistades, mi tutora de tesis y mi familia). Al comienzo de la defensa de la misma, que llamé “Nuestros muertos. Espectros en el cine documental argentino”, dije ante mis profesores y algunos amigos que la tesis era un homenaje a él.

Hace un tiempo tuve la suerte de ver el último corto de Facundo Rodríguez, “Elogio a los fantasmas” (2024). Esta obra participó del 39° Festival Internacional de Cine en Guadalajara y en la segunda edición del “Syncro Film Fest”, que se realizó en Buenos Aires. El corto comienza con planos de distintos elementos de una casa a oscuras, semi iluminada por la luz del día que parece filtrarse y penetrar en el lugar. Después, una foto que tiene lugar en una celebración. Un hombre y una mujer sostienen el mismo cuchillo para cortar una torta mientras a la derecha de la foto, y detrás de la pareja, dos chicas se abrazan y parecen estar bailando. La voz en off de Facundo explica que para él es una foto inaugural de una temporada nebulosa. “La foto es también una porción de lo que sucedía en ese momento. Un instante mínimo que queda para la posteridad como la representación de todo un tiempo”, dice. La imagen va poniéndose fuera de foco de manera progresiva.

Así comienza esta búsqueda del fantasma de su madre, la mujer que protagoniza aquella fotografía, por la casa en la que se suicidó. Luego de que la leyenda “¿Cómo invocar a los fantasmas?” aparezca en plano, llevará a cabo un ritual con velas y objetos de su madre para invocarla, pero sin resultado. Los objetos son: una placa de la columna, “una lista de deseos y autopromesas”, una serie de mandalas, un video de Joan Manuel Serrat y la carta de despedida. “Objetos donde encuentre aquello que no aparece en la foto”, sostiene. La indagación sobre los objetos nos va dando una idea de cómo era la madre de Facundo, cuáles eran sus deseos y cuáles fueron sus últimas palabras dirigidas a sus familiares. En su búsqueda del fantasma, el realizador le preguntará a la abuela y a su hermana si creen en los fantasmas. A esto, la primera le responderá que el fantasma quedó en su casa. En un momento del corto, el realizador cuenta que no podía subir a la terraza de la casa porque estaba copada por “plantas monstruo”, a las que también se conocen como “mala madre”. Pero cuando logra subir, nota que aquellas plantas invasoras habían abandonado la terraza.

“Elogio a los fantasmas” finalmente concluye como lo que su título augura. La dedicatoria, ubicada en el último plano, reza: “a lxs suicidas / a lxs fantasmas”. Un relato que contiene videos familiares, fotografías, cartas y mensajes de audio por Whatsapp. Puede pensarse que se trata del plano material dialogando con el inmaterial. O precisamente del encuentro de estos dos planos. Acaso sean categorías que se reúnen. Como en los planos que muestran los almohadones de un sofá, imágenes de grietas en las paredes de la terraza, las sombras en la casa.

Mientras miraba por segunda vez el corto, anoté la palabra “liminalidad”, que me resonaba del taller de Vir Cano que hice hace dos meses. Lo liminal es aquel espacio de transición, con carácter de umbral, de fronterizo. El plano detalle del almohadón superior y el inferior del sofá puede ser leído como punto de encuentro a pequeña escala del resto de la casa. Dos elementos que se conectan, dejando un resquicio. Pienso en lo material y lo inmaterial. Cómo parecen dialogar en estos planos en los que solo cabe lugar para el sonido ambiente, haciéndose evidente la ausencia de voces humanas dentro de ese espacio hasta que aparece la voz de Rodríguez Alonso. Pienso en la idea de lo espeluznante, que según Fisher tiene que ver con una “falta de presencia”, asociado a lugares donde “no hay presencia cuando debería haber algo”. Pienso en cómo hay algo del duelo que parece intransferible. Y finalmente pienso en cómo parece, de algún modo, emparentarnos a quienes sufrimos pérdida/s.

*De este realizador hay dos cortometrajes disponibles, ambos hermosos, para ver. Aquí debajo dejo los links:

-“La confesión” (2020) – Link

-“Mensaje urgente desde el sur acerca de una invasión inminente” (2022) – Link

Si querés leer otras reseñas de Marquisse, entrá a https://marquisse.substack.com/

liliana belloni

11 de mayo de 2021 at 1:47 pm

una nota inmensa, dolorosa y calida, por que no le piden a los jugadores de ahora que ganan millones, de una manera escandalosa, que ayuden al gremio, que debe cambiar el estatuto, sini para que esta.nuetros jugadores, han hecho patria, para su pueblo, que los tevez, messi,y todos los que esten en el podio, deriven alguito, para sus predecesores,