Archivo

El muerto que está solo y espera, por Juan José Salinas

Publicado el 3 de mayo de 2009 en Miradas al Sur

Felipe Romeo, el vocero de la Triple A, murió de sida. Nadie reclama su cadáver. Fanático de Hitler, admiraba a la Legión española, cuyo himno es Soy el novio de la muerte. En esa tónica, la obscena celebración del asesinato del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña por el semanario que dirigía hicieron que la Cámara de Diputados debatiera sin éxito su arresto.

Fue un prófugo con muy buena suerte. A fines de 2006, al reabrir la causa sobre la Triple A, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó su captura. A partir de entonces, su paradero fue un enigma. Y se conjeturaba que estaba en el exterior. Luego se supo que se había establecido en la ciudad brasilera de Florianópolis. En los primeros días de enero fue repatriado por sus familiares con un gravísimo cuadro de sida, quedando bajo arresto en el Hospital Fernández. Pero él no llegó a enterarse de su nueva situación, dado que ya se encontraba en estado de coma. Felipe Romeo, el otrora temible director de la revista El Caudillo, exhaló su último suspiro hace un mes. Sin embargo, los suyos no reclamaron su cadáver, el cual aún yace en una heladera del citado nosocomio.

Es improbable que Romeo haya sido uno de los jefes militares de la Triple A, a la que se le atribuyen unos 1.500 crímenes cometidos entre fines de 1973 y 1976. Pero no hay dudas de que fue su vocero, en total sintonía con su líder, José López Rega.

El nexo entre ellos fue el vocero del Ministerio de Bienestar Social, Jorge Conti, un antiguo movilero de Canal 11, quien terminó casándose con la hija del Brujo, siendo Romeo uno de los testigos de la boda.

A pesar de que le gustaba presumir de su Magnum 44, Romeo no tenía agallas para la acción. Fanático de Hitler, admiraba a la Legión española, cuyo himno es Soy el novio de la muerte. En esa tónica, la obscena celebración del asesinato del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña por el semanario que dirigía hicieron que la Cámara de Diputados debatiera sin éxito su arresto. Que ahora su cadáver lleve casi un mes en una morguera sin que nadie lo reclame es algo así como una paradoja del destino.

Prófugo, Romeo se escondió en Florianópolis, a donde solía visitarlo su amiga y socia, Carolina Rojo. Se dice que la Secretaría de Inteligencia y la Policía Federal lo tenían ubicado. Por ello es incomprensible que nunca hayan intentado detenerlo. Al ser dejado en el Fernández, presentaba una aguda deficiencia respiratoria, por lo que fue entubado en la sala de terapia intensiva y atiborrado de antibióticos.

A los 70 años, poco y nada quedaba en su rostro de sus facciones armoniosas; consumido por el sida, con un ojo desfigurado por el golpe de un policía (del que, más tarde, dicen, se hizo amigo) y con las neuronas estragadas por su adicción a la cocaína –cuya comercialización le valió dos detenciones–, aquel tipo sadomasoquista y perverso hacía mucho que se había convertido en un personaje estrafalario y bizarro. Tanto que solía jactarse de la ferocidad y obediencia de su perro, al que le ceñía la cartuchera con una pistola para desenfundar el arma y pavonearse ante sus amistades de la rapidez de esos movimientos.

Quien desconoce su pasado sólo podía ver en él a un misántropo paranoico que gustaba encerrarse en un búnker dotado de puertas blindadas, cámaras de video y sofisticados sistemas electrónicos de seguridad. Y que apenas salía para participar en la restauración de algunas cúpulas, actividad que compartía con la señora Rojo y con un arquitecto especializado en conferirles un aspecto “a lo Gaudí”.

Un quehacer, por cierto, que –según sospechan algunos– le servía para lavar dinero procedente de uno de los principales bancos estadounidenses, de muy antigua radicación en Argentina, cuyos antecedentes en esa tarea lo hizo merecedor de varias investigaciones en los Estados Unidos.

Un muchacho de barrio. Romeo nació en Italia, se naturalizó argentino, hizo la colimba en la Fuerza Aérea, pasó por Tacuara y se unió a su escisión ultraderechista, la Guardia Restauradora Nacionalista, cuyos vasos comunicantes con la Iglesia preconciliar y el servicio de informaciones de la PFA eran harto evidentes. Vecino de Florencio Varela, comenzó a editar El Caudillo con el auspicio de Bienestar Social en 1973, justo cuando la Triple A inició sus acciones con un atentado explosivo de neta factura policial al senador Hipólito Solari Yrigoyen, que resultó gravemente herido.

En enero de 1974, se hospitalizó con un balazo en el muslo tras un confuso episodio en el que denunció haber sido tiroteado cuando manejaba su Fiat 128 cerca de su casa. Dijo que había repelido la agresión a tiros, luego de parapetarse tras un árbol. Para entonces, Desde El Caudillo (y particularmente en una sección llamada imperativamente ¡Oíme!) marcaba impunemente a quienes muchas veces eran luego asesinados por la Triple A.

Romeo dirigió la revista durante el apogeo de la Triple A. En esos días, los Montoneros mataron al comisario Villar –uno de sus jefes– tras colocar una bomba en su yate en un apostadero del Tigre. Eso fue en noviembre de 1974. En marzo de 1975, dos oficiales del Ejército que investigaban a la Triple A –el teniente coronel Martín Rico y el coronel retirado Jorge Oscar Montiel– fueron eliminados, todo indica que por orden de la propia Inteligencia del Ejército, que estaba colonizando la Triple A.

Montiel había sido puesto al frente de la Superintendencia de Seguridad Federal (la vieja Coordinación Federal) por Perón, pero había renunciado en enero de 1974, luego de enfrentarse con Villar –por entonces subjefe de la PFA– a causa de la tortura y asesinato de dos de los asaltantes del cuartel de la ciudad Azul, llevados subrepticiamente sin su conocimiento al lúgubre edificio policial de Moreno 1417.

Un mes después, un capitán de Granaderos, Juan Segura, golpeó la puerta de la nueva y paqueta redacción de la revista en la avenida Figueroa Alcorta y, so pretexto de un desperfecto mecánico, logró ser invitado a entrar por custodios armados, quienes le enseñaron, ufanos, un arsenal. El informe firmado por Segura inició un dossier sobre la Triple A que el Ejército entregó, entre otros, a políticos de la oposición radical y del cual, que se sepa, no se conservan copias. Segura murió en 1979 cuando su paracaídas no se abrió durante unos ejercicios bélicos realizados en Córdoba.

Todo marchó bien mientras se mantuvo la alianza de López Rega con los sindicatos que cofinanciaban la revista. Pero cuando a mediados de 1975, la movilización gremial desbancó a López Rega, obligándolo a marcharse del país, en la quinta de Olivos los Granaderos desarmaron a sus custodios y, de paso, también a los de María Estela Martínez, que ya era virtual prisionera en jaula de oro de los comandantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, Ramón Morales, Eduardo Almirón y Miguel Ángel Rovira, entre otros homicidas, acompañaron a López Rega al exilio madrileño, comienzo de su accidentado periplo como “embajador plenipotenciario”.

Entonces, Romeo se escondió, pero en octubre de 1975 reapareció para relanzar la revista, invocando obediencia a la Presidente y ansias de acompañar las operaciones de aniquilamiento de la guerrilla que el Ejército había iniciado en Tucumán.

Para entonces, las Triple A habían pasado a ser –como decía Rodolfo Walsh– “las Tres Armas”. Particularmente, un coto del Ejército, como lo había sido desde siempre su rama cordobesa, llamada Comando Libertadores de América.

Triste, solitario y final. Tras el golpe, Romeo se exilió en España. Pero regresó a la Argentina de la mano del general Ramón Camps, quien siempre se jactó de haber decidido la muerte de miles de prisioneros desaparecidos cuando era jefe de la Policía Bonaerense. Con él, Romeo formó la editorial Roca ( Romeo-Camps) que publicó los panfletos con los que Camps pretendió justificarse.

Romeo intentó, en 1982, una efímera resurrección de El Caudillo, después tuvo una heladería y dicen que también un prostíbulo en sus pagos de Varela. También se habría especializado en truchar tarjetas de crédito. Lo cierto es que fue detenido dos veces por vender cocaína, una de ellas en un boliche de la calle Gascón cuando tenía encima 110 gramos. Y que hacía rato parecía acabado.

El Chango Morales murió octogenario en el Hospital Churruca. En cuanto a Almirón, luego de sufrir un nuevo accidente cerebrovascular el pasado fin de semana, fue trasladado no a ese hospital policial, sino, curiosamente, al Ramos Mejía. Entre el personal del Ramos Mejía hubo siete desaparecidos durante la dictadura, en cuyo honor funciona una Comisión de la Memoria. Esa comisión organizó el miércoles un ruidoso escrache de protesta por la presencia del represor. A pesar de que un despacho de la agencia DyN anunció su realización, a pesar de que Crónica TV acudió con sus cámaras y registró la protesta, las imágenes no fueron emitidas, y ningún diario informó nada al respecto. Una de las médicas que organizó el escrache reveló indignada a Miradas del Sur que Almirón parecía tener dificultades para hablar pero sonrió cínicamente al alcanzarle un papel en el que escribió: “Estoy libre y seguiré libre”. Toda una declaración de principios.

Si Almirón fuera declarado inimputable, sólo quedaría acusado Rovira, hasta hace unos años jefe de seguridad de los subtes de Buenos Aires concesionados por Metrovías, del Grupo Roggio.

A pesar de no haber cumplido los 70 años preceptivos y de gozar de muy buena salud, el juez Norberto Oyarbide –a quien la PFA considera “propia tropa”– le concedió como antes había hecho con Morales y Almirón, el beneficio de la prisión domiciliaria, recientemente ratificada, que cumpliría (nunca hay custodia a la vista) en su casa de Pasco al 1100.

La causa está paralizada. Y un buen documental sobre la Triple A que hace ya casi tres años rodó Cuatro Cabezas para ser emitido por Telefé permanece tan congelado como el cadáver de Romeo.

A pesar de que lo cierra con mucha gracia Nacha Guevara, la cantante que acompañará a su amigo Daniel Scioli como candidata a diputada. Nacha aboga en esa última escena por que las investigaciones se lleven hasta el final. Si así se lo hiciera, varios adversarios duhaldistas y PROperonistas de los Kirchner y de Scioli tendrían sobrados motivos para preocuparse.

Archivo

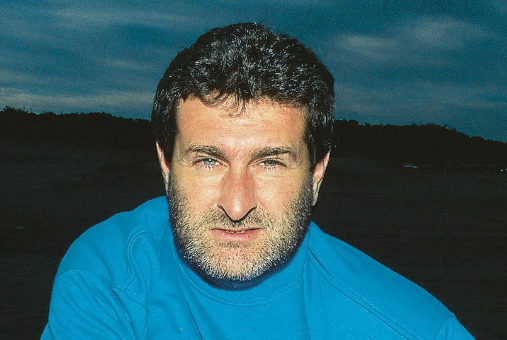

Todos tenemos hollín en los pulmones, por Hernán López Echagüe

El 25 de enero de 1997, la sociedad argentina se veía sacudida por un crimen atroz: un reportero gráfico de la revista Noticias, aparecía muerto, calcinado, con las manos y pies atados y dos disparos en la cabeza después de haber ido a cubrir de una fiesta de renombrados empresarios de Pinamar. La autopsia demostró que Cabezas tenía hollín en los pulmones, lo que indicaba que aún respiraba cuando el auto con él en su interior era invadido por las llamas. Las investigaciones recorrieron muchas pistas, varias de ellas fraguadas por la Policía Bonaerense que demostraba una y otra vez intentar desviar la investigación y resolver rápidamente el caso. El diario La Nación, le solicitó una nota al periodista Hernán López Echagüe quien se había convertido en emblema del ‘periodista agredido” luego de sufrir dos agresiones -un navajazo de advertencia en la puerta de su casa y un intento de secuestro en los alrededores del Bingo de Avellaneda, abortado por la aparición de un patrullero-. La persecución López Echagüe provenía de sectores del Mercado Central ligados a patotas Duhaldista. Desde Uruguay, en donde intentaba recuperar la tranquilidad y finalizar un nuevo libro sobre la Triple Frontera, escribió de un tirón este artículo.

Hoy lo recuperamos para el Archivo de LCV, tomado del libro ‘Postales Menemistas’ editado por editorial Perfil, quien publicó una compilación de artículos de este joven periodista que luego de recibir más amenazas y una catarata de juicios por la publicación de su libro “El Otro” dedicado al entonce gobernador Duhalde quien se disputaba la conducción del peronismo con el president Menem, buscaría refugio con su familia del otro lado del río.

Todos tenemos hollín en los pulmones, por Hernán López Echagüe

Febrero de 1977, diario La Nación

El asesinato de José Luis Cabezas es un hecho obsceno, cometido en una sociedad habituada a cerrar los ojos ante la obscenidad, o, en el mejor de los casos, a tomarla como un avatar, como un mal pasajero. Es dable preguntarse si en este caso la sociedad cobrará vida o, como ha sucedido en otras ocasiones, pronto olvidará el mazazo, se abrazará a los electrodomésticos, al fetiche de la estabilidad, y por fin añadirá el episodio a la extensa lista de obscenidades que han ocurrido a partir de mediados de 1989: los sopapos, navajazos y amenazas a periodistas; el asesinato del obrero Víctor Choque en Tierra del Fuego; las agresiones sufridas por el fiscal fiscal Pablo Lanusse; el assinato de María Soledad Morales, las decenas de atropellos cometidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires; los disparos contra Fernando ‘Pino’ Solanas; los feroces atentados contra la comunidad judía; la continua represión a manifestaciones; las enigmáticas muertes en torno a la Aduana; etc, etc, etc.

Obscenidades que parecen lejanas en el espacio y en el tiempo.

Presumir, como buena parte de la sociedad presume, que el asesinato de Cabezas no ha sido más que un brutal ataque a la libertad de expresión, comporta un grave desatino cuyas consecuencias habrán de aflorar tarde o temprano. El asesinato de Cabezas ha sido la lógica culminación de una serie de obscenidades frente a las cuales, continua e ingenuamente el gobierno ha pretendido permanecer ajeno.

Desde luego, en el interior de la gente que ha cometido este crimen impera el fuego. Pero es menester avivarlo.

Basta echar un vistazo a la historia del país para comprender que hechos de esta naturaleza suceden cuando los gobiernos crean y promueven las condiciones políticas, sociales y morales y éticas que tornan posible su comisión. Cuando los gobiernos hacen de la obscenidad uno de sus rasgos más distintivo.

Obsceno es que los actos de un gobierno procuren satisfacer, pura y exclusivamente, la ley del libre mercado y los antojos de un puñado de empresarios sin escrúpulos. Obsceno es que un presidente, a viva voz, celebre el ingreso de capitales sin importarle su procedencia. Obsceno es que los funcionarios de un gobierno aparezcan enlazados, una y otra vez, a personajes como Al Kassar, Gaith Pharaom, Ibrahim Al Ibrahim, Yabrán o Ghadaffi, es decir, al narcotráfico, al matonaje, a los negocios turbios. Obsceno en extremo es ignorar la independencia del Poder Judicial y llamar ‘delincuentes’ a periodistas y opositores.

Pero más obsceno que todo es la inercia. Cuando el virus de la quietud y de la indiferencia se instala en una sociedad, no hay medicina que logre aplacar sus terribles efectos. Al igual que en épcas de muerte y oscurantismo, con el correr del tiempo la solidaridad se difumina, la identidad lanquidece, y crímenes como el de Cabezas, por tanto, adquieren el caracter de cosa común y ordinaria.

Cuando una bomba destruyó el edificio de la embajada de Israel, todos repletamos las calles de Buenos Aires y en silencio, con los párpados apretados, todos fuimos judíos. Pero no fue otra cosa que un relumbre de solidaridad, un compromiso tan duradero como un estornudo; algo más parecido a una fugaz visita de pésame que a un acto fundado en hondas convicciones. Porque tiempo más tarde, y una vez más a lo largo de contadas horas, estimamos sensato colocarnos nuevamente el disfraz judío, como en un multitudinario baile de máscaras.

Todos estamos entrelazados por un lugar común que va más allá de fortuitas diferencias religiosas, filosóficas, políticas o profesionales: la vida. Y sin embargo estamos habituados a que nos reúna la muerte.

Una sociedad adormilada, que no emerge de su insultante letargo, no puede exigirnos a los periodistas que frente a hechos de esta índole inflemos el pecho y sin rodeos continuemos hurgando en esas enormes cloacas que nosotros no hemos inventado. No somos corresponsales de guerra, aunque a menudo plumas y lentes deban desplazarse entre escombros y cenizas, entre bandas violentas que han convertido al país en un inabarcable campo de batalla donde la vida es ingrávida.

Desde la madrugada del sábado último, y de modo ya irremisible, todos los argentinos somos José Luis Cabezas. Todos tenemos hollín en los pulmones. Todos estamos encerrados en el interior de un vehículo en llamas, en un camino de tierra, a contados metros de opulentas mansiones en cuyos jardines la fiesta continúa.

Archivo

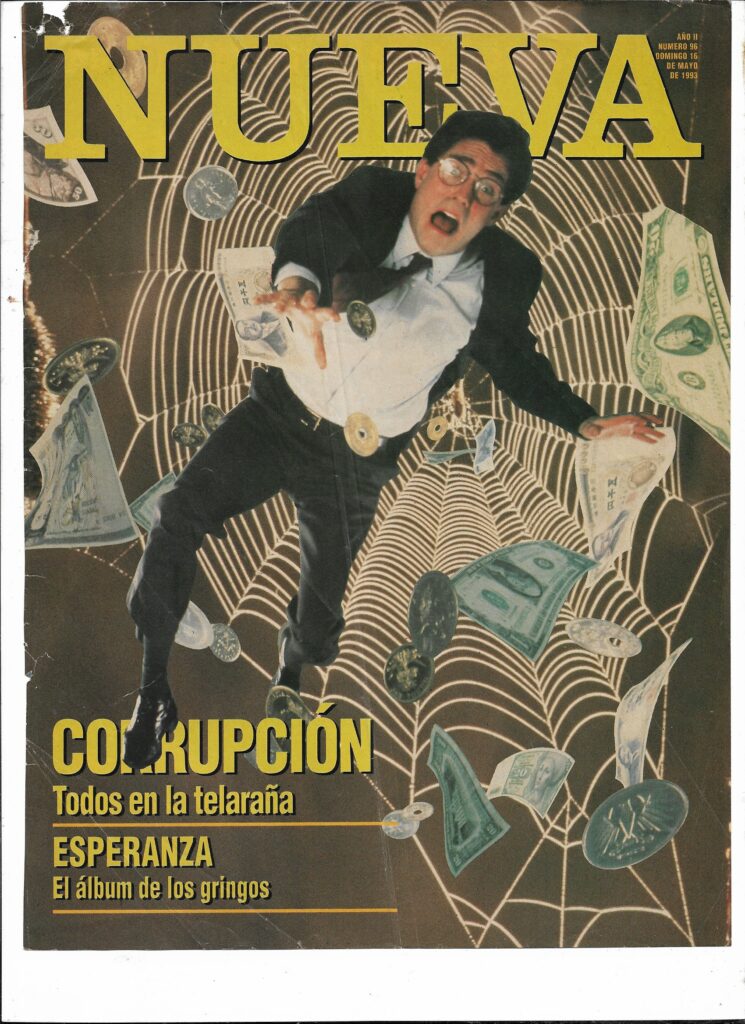

ARCHIVO/La corrupción sigue estando de moda, por Oscar Taffetani

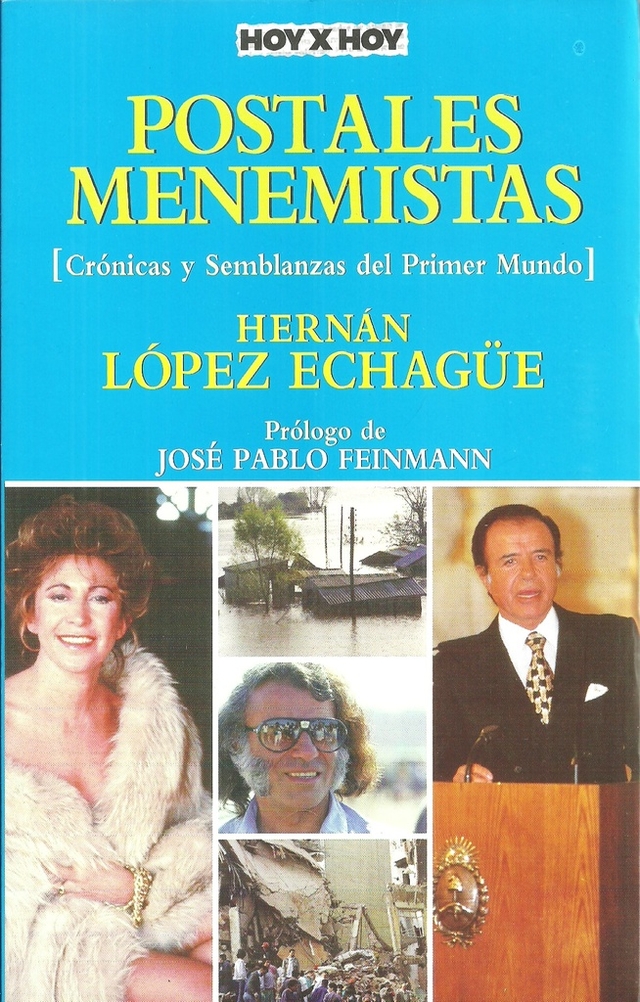

Esta semana, el maestro Oscar Taffetani comparte una nota de su archivo personal escrita el 16 de mayo de 1993 –hace 31 años-. Eran los noventa, tiempos de “menemato” cuando estallaba el boom de los escándalos de corrupción. Nunca, hasta ese momento, se habían visto tantos funcionarios procesados por malversación de fondos, coimas, contrabando, venta ilegal de armas o enriquecimiento ilícito. La lista es larga. Algunos han pasado rápidamente al olvido, como el ex concejal justicialista José Manuel Pico condenado por la justicia porteña a cinco de años de prisión y diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por el delito de enriquecimiento ilícito. “Me quieren convertir en un monstruo”, se lamentaba, conciente de que él no hacía nada diferente a lo que hacían todos. Fue el primer político de cierta relevancia condenado por corrupción a quince días de las elecciones presidenciales.

Con mejor o peor suerte, tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados altos funcionarios, entre otros: Carlos Grosso; María Julia Alsogaray; Víctor Alderete; José Luis Manzano, Antonio Erman González; Carlos Corach; Amira y Emir Yoma; Ángel Eduardo Maza; Domingo Cavallo; Gostanian y el propio presidente Carlos Menem quien fue condenado por peculado, contrabando de armas y sobresueldos, pero gracias a los fueros nunca debió cumplir su pena. En 1994, el presidente del Banco Nación, junto a ex directores y cinco empresarios fueron procesado por el supuesto pago de 21 millones de coimas a IBM por la renovación de su sistema informático. El hermano y secretario de uno de los imputados, Marcelo Cattáneo, apareció suicidado. Las muertes dudosas de personajes vinculados al gobierno iban en aumento.

Distintos negociados fueron tapa de diarios y revistas. Los libros de investigación eran Best Sellers (Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky; El Otro, de Hernán López Echagüe; El Jefe, de Gabriela Cerruti; o Pizza con Champagne de Silvina Walger, se vendían por cientos de miles). Con buen tino, Oscar Taffetani titulaba una nota publicada en la revista Nueva: “La corrupción está de moda”. Una moda que llegó para quedarse.

¿Cuáles son las razones y la solución de semejante descalabro? O.T. recorre los principales hechos de corrupción en Argentina y el mundo. ¿Cómo salir de esta telaraña? Un debate más vigente que nunca.

Corrupción está de moda

Un fantasma viscoso recorre el planeta. Los diarios lo llaman corrupción. Los políticos y los periodistas lo llaman corrupción. La gente lo llama corrupción. ¿De qué se trata?

El barón de Montesquieu escribió en alguno de los treintaiún volúmenes que componen Del espíritu de las leyes (1748), que “el principio de democracia se corrompe cuando una nación pierde el espíritu de igualdad y lo interpreta arbitrariamente”.

Según el ilustre barón (a quien solemos citar de oído), una neta separación entre los poderes del Estado produce la mutua limitación que salvaguarda las libertades.

Claro que el sistema que Montesquieu tomaba por modelo de democracia era el inglés, donde el Poder Ejecutivo reposaba en el Príncipe (consorte o sinsorte), el Legislativo en la Cámara de los Lores (reclutados en la nobleza) y el Judicial en esas convulsionadas cortes provincianas que supieron describir Shakespeare y Marlowe.

En cuanto a los “países cálidos” (así llamaba a las colonias africanas, asiáticas y americanas), el tratadista observaba que “están más dispuestos que los fríos a la servidumbre”… Hasta allí Montesquieu.

Montes… ¿quién?

En América latina, lo mismo que en los jóvenes países africanos y asiáticos, la democracia política padece aún hoy el vicio del caudillismo. Los tres poderes suelen estar sujetos a la voluntad de uno solo: el Ejecutivo.

Cuando se habla de corrupción, entonces, por lo general, se habla de un juez o un legislador sobornado, de un amigo o un pariente del “Número 1” que se acomoda en un puesto público, que resulta beneficiario de una dudosa licitación o que impunemente viola las leyes al amparo de su protector.

De esta clase de corrupción sabemos mucho en América latina. La historia del continente –sin necesidad de hacer revisionismo– está plagada de caudillos, militares y civiles, que convirtieron su antojo en ley severa, que se enriquecieron en la función pública, que entraron al gobierno por la puerta grande, “para acabar con la corrupción” y salieron por la puerta de servicio, entre gallos y medianoche, con los bolsillos llenos.

En los países anglosajones (algo de razón tenía Montesquieu) la vigilancia civil sobre los poderes es mayor. Los ciudadanos que sangrientamente conquistaron sus derechos poniendo fin, o por lo menos un límite, a la monarquía, saben defenderlos mejor.

No están libres del azote de la corrupción (que prefieren llamar inmoralidad), pero tienen aceitados los mecanismos democráticos para combatirla.

El affaire Watergate en los Estados Unidos (espionaje republicano en la sede del Partido Demócrata) le costó la presidencia a Richard Nixon. El affaire Irán-contras (llamado por la prensa Irangate) llevó a un juicio público a altos jefes militares y determinó el cambio de política hacia Centroamérica.

Curiosamente, los hechos inmorales de más gravitación en la política norteamericana fueron descubiertos por la prensa. Dos periodistas del Washington Post, amparándose en la Quinta Enmienda de su Constitución, desataron el escándalo que acabó con Nixon.

El cuarto poder entra en escena

¿Son posibles los Watergates en América latina? Ardua pregunta. La regla –salvo raras excepciones– es que todo concluye con la denuncia. Los efectos jurídicos no van más allá de la renuncia al cargo por parte del funcionarios involucrado o de un “fusible” de éste.

No obstante, debe reconocerse que haber hecho públicos los ilícitos y haber conseguido la renuncia o alejamiento de funcionarios corruptos, no es poco mérito, habida cuenta de la ostensible lentitud del Poder Legislativo y la mora del Poder Judicial para intervenir en esas cuestiones.

Otra pregunta que puede escucharse en la calle es: ¿Hay más corrupción ahora que antes? ¿O es que ahora se sabe más?

Las respuestas invariablemente estarán teñidas de un color político. A pesar de ello, habrá coincidencia general en observar que, gracias a la existencia de una prensa independiente y diversa, hoy puede saberse más de lo que pasa “en palacio”. La ciudadanía dispone de un instrumento tan poderoso como aquéllos –devaluados– que le brindó la bicentenaria Revolución Francesa.

No todas son rosas en la Galaxia Gutenberg, por supuesto: un medio de prensa puede ser sobornado, como puede serlo un policía, un juez, un legislador. Pero corre también el riesgo de quedar en evidencia y sufrir un terrible castigo: que los lectores dejen de comprarlo.

En ocasiones, los diarios, radios o canales televisivos son instrumento de una singular batalla. Es cuando los acusados de corrupción se defienden denunciando algún fraude o ilícito cometido por sus acusadores.

La batalla –aquí reaparece Montesquieu– no es mala en sí misma, puesto que ayuda a que se conozca toda la verdad. El libre juego de los poderes, incluido el Cuarto, es el mejor certificado de buena salud del orden democrático.

Mal olor en el planeta

Una mirada a la política internacional, poco antes del fin de siglo, podría acabar con las más recónditas esperanzas de justicia. En todas partes se cuecen habas. En todas partes había –o hay– corrupción política.

EN EL PRIMER MUNDO

No hace tanto desde que se conocieron las coimas que pagó la Lockheed Aircraft para colocar sus aviones en países “intachables” como Suecia, Francia, la ex República Federal de Alemania y el Japón. Desde el Príncipe Bernardo de Holanda (quien provocó la abdicación de la reina Juliana) hasta el primer ministro japonés Kakuel Tanaka (quien prefirió que el harakiri se lo hicieran algunos ofuscados kamikazes), todos recibieron su sobre o su giro reservado a un banco suizo.

Recientemente –para no abundar en ejemplos– estallaron escándalos en Inglaterra (por comisiones de los ministros en la privatización de servicios); Francia –por “donaciones” y blanqueo de dinero negro a través de partidos de centro-derecha y centro-izquierda–; España (por comisiones en las obras de Expo-Sevilla, finanzas negras y sobornos en el PSOE); Italia –por relaciones de los principales dirigentes políticos y del gobierno con la mafia– y hasta en el lejano, insospechable y poderoso Imperio del Sol Naciente (por declaraciones del político sobornador Shin Kanemaru, quien destapó una olla que no contenía precisamente arroz).

EN EL EX-SEGUNDO MUNDO

El advenimiento de la era Gorbachov puso al descubierto las prebendas y turbios manjeos de los dirigentes soviéticos de la era Brezhnev. No terminó allí la danza: los dirigentes del ex PCUS vaciaron las empresas estatales y fugaron divisas hacia los bancos suizos poco antes de la caída de Gorbachov y el ascenso de Yeltsin.

Uno de los países que aún se declara regido por los principios del socialismo, Cuba, conjuró hace tres años un escándalo por narcotráfico que amenazó acabar con el gobierno de Fidel y Raúl Castro. El chivo emisario fue el fusilado general Ochoa, Nº 3 de la nomenclatura cubana.

EN EL TERCER MUNDO

En la Argentina, el reelecto presidente Carlos Menem ostenta el récord de tener la mayor cantidad de funcionarios procesados en la historia de su país y la región.

La caída de Ferdinando Marcos, en las Filipinas, ocurrida hace unos años, puso al descubierto el enorme grado de corrupción que puede generar un gobierno cuando aspira a perpetuarse.

El affaire Collor, en Brasil, fue un caso reciente de corrupción política (enriquecimiento ilícito) con desenlace ejemplar: el juicio político y destitución del Presidente por el Parlamento.

EN LAS NACIONES UNIDAS

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de origen japonés, fue acusado de comprar su reelección. La denuncia extiende las sospechas a casos anteriores (como el del ex SS Kurt Waldheim).

EN LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS

Generation Ecologie, un partido verde francés cuyo dirigente Brice Lalonde fue designado ministro de Medio Ambiente, aceptó importantes contribuciones financieras de empresas a las que decía combatir (como la Sandoz suiza, principal contaminadora del Rhin).

Mal de muchos ¿consuelo de tontos?

Martin Woollacott, del periódico londinense The Guardian, se refirió en un artículo a las distintas formas de corrupción política existentes en el mundo. Desde lo que en Francia llaman “tremper le pain dans le sauce” (mojar el pan en la salsa) hasta lo que los japoneses llaman sin pudor “política del dinero”, pasando por la Tangente italiana, todopoderosa antes de la llegada de los mani pulite. Al hablar Woollacott del mundo anglosajón, desliza irónico: “…tenemos formas menos obvias de corrupción, además de la justa cuota de soborno y de coima…”

He allí una de las probables causas del gran destape de fin de siglo: lo que los Estados y el mismo sistema mundial no toleran no es la corrupción habitual (el “punto” o “punto y medio” de comisión que lubrica el comercio internacional). Lo que el sistema mundial no tolera –porque vuelve imprevisible el futuro de la humanidad– es el exceso de corrupción, esa masa viscosa que entorpece el desarrollo de la economía y las relaciones internacionales.

Desde un punto de vista pragmático, entonces, –dejando el idealismo para mejor momento–, de lo que se trata es de llevar los niveles de corrupción administrativa y política al mínimo posible.

¿Quién puede hacerlo?

Allí regresamos a Montesquieu, aquel pensador francés que fue bautizado en brazos de un pordiosero (porque sus padres querían que aprendiera de niño que todos los hombres son iguales ante Dios). Regresamos a Montesquieu y hallamos que la mejor manera de combatir la corrupción, en casa y en el mundo, es garantizar la independencia de los tres poderes (incluido el cuarto) y luchar por un ejercicio moral de la política.

Archivo

ARCHIVO / Nunca te bañes con tus primas, por Ricardo Ragendorfer

Este artículo fue publicado por la revista El Porteño en la sección Serie Negra de junio 1989. Por entonces, conceptos cómo “violencia de género” y “femicidio” eran catalogados bajo la inexacta nomenclatura de “crimen pasional”. Pero en las extrañas muertes de Irma Gijón y Gloria Fernández ni siquiera fue considerada esta hipótesis. Y por una razón de peso: su carácter sobrenatural hizo que rebasara las fronteras del hecho policíaco para convertirse en una pieza única de la literatura gótica, pero del mundo real. RR

Bajó de la ambulancia, verificó la altura de la calle y tocó el timbre. Media hora antes, la telefonista del Hospital Municipal de Vicente López expidió una orden de visita en favor de Gloria Fernández, especificando como motivo una simple descompostura. Cuando el médico cruzó el hall y fue llevado al living, encontró a la paciente recostada en un sofá.

La mujer que lo hizo pasar sólo le dijo:

–Se empezó a sentir mal a la tarde, después de comer.

El recién llegado se calzó el estetoscopio y auscultó el pecho de la enferma. Luego extrajo una linterna de bolsillo y pasó a escudriñar el color de la garganta. Acto seguido, se puso a redactar una receta. Y mirando a sus interlocutoras, recitó el diagnóstico:

—No es una descompostura. Aunque puede ser que el almuerzo haya caído mal. Para mí, es un estado gripal. Tiene la presión baja y unas líneas de fiebre. Tómese un Multín cada seis horas. Por lo del estómago, no coma nada pesado; es más, si aguanta, trate de no cenar.

Dicho esto, guardó sus instrumentos y se perdió por la puerta, saludando con un imperceptible movimiento de cabeza. Y ya en la ambulancia, le comentó al chofer:

–Vinimos por una gripe. Nada más que una gripe.

En ese momento no sabía que el caso no tardaría de complicarse, precisamente por una descompostura, pero no de tipo estomacal.

Tres días después, es decir el domingo 16 de abril, el departamento de la calle Melo 3300, de Florida, se convirtió en centro de atención de investigadores policiales, médicos forenses e, incluso, técnicos de Obras Sanitarias. Sin embargo, los primeros que tomaron intervención fueron simples integrantes de una cuadrilla de Gas del Estado.

A la mañana del día anterior, el propietario del departamento, que moraba en el segundo piso del edificio, percibió la fragancia —según él— inequívoca de un escape gaseoso. No sólo cerró la llave de paso, sino que convocó al personal especializado para que constatara la pérdida del fluido. Los de Gas del Estado no la encontraron.

Recién al día siguiente salió a la luz que semejante aroma correspondía, en realidad, a la descomposición de los cuerpos de Irma Gijón, de 21 años, y Gloria Fernández, de 15, que se estaban pudriendo en la bañera.

El propietario no daba crédito a sus ojos (ni a su olfato).

Ya entonces, ese departamento se encontraba invadido por uniformados y peritos.

En la bañera aún permanecían los cadáveres, flotando en un líquido que no parecía agua, ya que mostraba una tonalidad color ladrillo. El de la más joven apuntaba hacia el este. Frente a ella estaba los despojos de la que, en vida, había sido su prima.

A simple vista, daba la impresión de que la muerte le había llegado justo al sacarse la bombacha, dado que esa prenda estaba muy cerca de su mano, cuyo brazo quedó rígido fuera del receptáculo.

Pero no se puede decir que esas muertes “súbitas y simultáneas”, como fueron caratuladas a falta de más datos, les hayan conferido a sus protagonistas el don de parecer dormidas. Por el contrario, además de la pestilencia propia de la carne al corromperse, la piel de ambas mutó su color natural a un azulado cadmino, correspondiente a la descomposición cadavérica de alguien que dejó el mundo de los vivos hace más de 30 días. Pero el problema era que sólo llevaban en la bañera no más de tres.

A partir de entonces, casi una veintena de peritos, entre los que se encontraban efectivos del SEIT (Servicio Especial de Investigaciones Técnicas), junto a forenses, además de personal policial numerario, pulularon semanas enteras, tanto por el departamento como sobre los cuerpos de las primas Gijón-Fernández, tratando de determinar la causa de tan extraño fin y la razón del desacostumbrado deterioro.

Lo cierto era que los manuales de medicina legal establecen etapas y lapsos, según sea invierno o verano. Así como en un ahogado deben transcurrir entre 3 y 5 días o 5 y 6 horas —depende de la estación— para que se consume la rigidez cadavérica, el enfriamiento del cuerpo y blanqueo de la epidermis, en este caso, sobre la base de partes extremadamente oscuras e hinchadas, más el detalle de brazos y piernas blandas y arrugadas, se determinó que, en teoría, tales cuerpos corresponderían a 30 días de descomposición, si se trataba del invierno, o 2 semanas en temporada estival.

Pero había un hecho cierto: una vecina de las malogradas mujeres echó por tierra los conceptos de la medicina forense, afirmando en su declaración testimonial: “Antenoche (por el 13 de abril) Irma me pidió permiso para hablar por teléfono con el Hospital de Vicente López y llamó a una ambulancia porque su prima sufría una leve indisposición”.

Eso coincidió con la receta hallada en el living, donde se recomendaba la ingestión de Multín, un antipirético. De allí en más, sobre hipótesis tan poco felices como la muerte por electrocución, ahogo, intoxicación e, incluso, la formación de un arco voltaico, pero ante la certeza de que esos decesos sólo pudieron haber sobrevenido a través del trámite propiciador de un homicida, los encargados de esclarecerlos se dieron a la caza del facultativo que había atendido a una de las víctimas poco antes de la muerte.

A decir verdad, la policía tropezó con grandes inconvenientes para dar con el médico. Claro que a la declaración que efectuaría se le asignaba gran importancia. Y luego de una fatigosa búsqueda, el profesional fue hallado: Se trata del doctor Arnoldo Bresciani, médico cirujano, director de una clínica y auditor de un prepago, que además pertenece al plantel del Hospital de Vicente López.

Cuando estuvo frente a los policías que lo interrogaban sobre los detalles de aquella visita, Bresciani comprendió que, a fin de cuentas, el caso tratado tuvo al final que ver con una descomposición.

—No puede ser que el cuerpo de las chicas presente la descomposición de un mes —farfulló, ante un policía de civil que anotaba todo en una libretita.

El médico después declararía: “No fui el último en verlas con vida”. Pormenorizando tal afirmación, Bresciani exhibió los argumentos propios de un experto en novela policiales inglesas: “El domingo por la mañana, cuando entró la policía, encontraron mi receta y un frasco de Multín nuevo, es decir, recién comprado. Estaba abierto y faltaban dos comprimidos. Yo le había recetado a la paciente tomar uno cada 6 horas. Si cumplió con tal indicación, no habría muerto a la medianoche del jueves, sino a la mañana del viernes (…) Si una de ellas fue ese día a la farmacia yo no fui el último en verlas con vida; ni tampoco lo soy si ellas mandaron a alguien a comprar el remedio”.

En síntesis, la investigación policial estaba nuevamente en cero, salvo, lógicamente, las dispares hipótesis irradiadas desde varios medios, que no excluyeron la presunta complicidad de las temibles mambas, una de las más peligrosas especies de serpiente, originaria de Nueva Guinea, cuyo veneno no suele ser proclive a aparecer en los resultados de una autopsia.

Pero hasta ese punto, aunque sin visos de esclarecimiento, el caso de las muertas de la bañera fue una simple investigación policial. A partir de un nuevo episodio, el hecho pasó al rango de la novela gótica. Eso se encarga de declarar el juez Raúl Adolfo Casal, que entiende en la causa:

“Yo, personalmente, hice retirar aquel domingo los cuerpos de la bañera, llevarlos a la morgue y luego ordené higienizar aquella vivienda, donde los olores eran realmente pestilentes. También verifiqué personalmente la limpieza de aquella bañera, su saneamiento y demás trabajos de higiene. Pues bien, dos semanas después decidí regresar al escenario del suceso. El departamento había quedado cerrado con llave y la llave se encontraba en la seccional 1a de Vicente López. Pasé a buscarla y me fui hacia esa casa. Cuando entré, imaginen mi sorpresa al ver que la bañera estaba nuevamente llena de agua y, para mayor asombro, repleta de fauna cadavérica”.

Sobre los contornos de un misterio insondable solo quedan las huellas de los deudos desolados, próximos o involuntarios de un deceso sin explicación aparente.

El médico Bresciani sigue haciendo lo de siempre. Pero su vecina, cuando lo saluda, ya no le mira los ojos y, quizá, piense que en ese hombre flaco y bigotudo está el eslabón perdido de aquel caso que persiste en salir entre los diarios. Al juez Casal, desde el día en que regresó al lugar del crimen, se le pone la piel de gallina cada vez que alguien le menciona el expediente. El propietario de la vivienda, por último, convencido de que ningún necesitado de arrendar un domicilio accedería a asearse en la bañera donde aparecieron las dos primas, no sabe si resignarse a no alquilar más su propiedad, clausurarla, o directamente llamar a un piquete de demolición.