Memoria

Otro mayo en 1928

Vaya esta columna en homenaje a todas las mujeres obreras asesinadas por luchar por mejores condiciones de trabajo. Recuerdo de otro mayo de lucha y sangre en Rosario, 1928.

Hoy les voy a contar otra historia de trabajadores y trabajadoras. Ocurrió también en mayo, pero en un mayo de casi cien años atrás, esa época de oro en la que los oligarcas argentinos tiraban manteca al techo en París y que tanto extraña nuestro presidende.

Ayer, como hoy, las exportaciones de granos y carne llenaban los bolsillos de los dueños de la tierra y sus amigos. No ocurría lo mismo, claro, con los trabajadores, cuyas condiciones laborales y salariales eran pésimas. Anarquistas de la FORA y obreros socialistas avanzaban con su sindicalización y las empresas agroexportadoras lanzaban una campaña, apoyada por la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica Argentina, para desplazar y despedir a los obreros que adhirieran al sindicato.

Desde el mes de abril, los obreros habían lanzado planes de lucha, con piquetes, manifestaciones y huelgas en la provincia de Santa Fe, gobernada por el Dr. Pedro Gómez Cello, y su jefe de policía, don Juan Cepeda. Tal como refiere Leónidas Ceruti: “En Rosario, las policías bravas estaban al servicio de los empresarios y de los caudillos de barrios, cada huelga obrera era vigilada y en varias ocasiones reprimidas, como en ese año cuando una concentración proletaria en la Plaza San Martín fue violentamente disuelta y apaleados sus dirigentes. Por ese y otros motivos el «Comité Pro Presos” dio a conocer un manifiesto que entre otras cosas señalaba «se pide se extirpe el régimen de torturas imperantes en la sección investigaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, donde perdieron la salud y hasta la vida decenas de honrados trabajadores que no cometieron otro delito que expresar su finalidad ideológica en las tribunas públicas o en asambleas gremiales”.

Así las cosas, el 2 de mayo de 1928 se inicia una huelga de estibadores en el Puerto de Rosario. La medida fue casi espontánea y descolocó a los sindicatos. Los obreros de Villa Constitución se fueron sumando a la huelga y la agitación obrera llegaba a los oídos de los patrones quienes tomaban nota del atrevimiento de estos obreros impertinentes que pedían mejoras salariales -llevaban 5 años sin aumentos de sueldo- y condiciones laborales dignas. El movimiento de los portuarios tuvo un fuerte apoyo del Comité de Mujeres de Portuarios, quienes mejor que nadie conocían las paupérrimas condiciones de vida de sus familias, y también eran obreras porque se dedicaban a coser las bolsas de arpilleras para embolsar los cereales en el establecimiento Mancini.

El 8 de mayo de ese mismo año, 1928, Rosa Valdez y Luisa Lallana participaron de una jornada en apoyo a la huelga repartiendo volantes que decían: Compañeros, nadie mejor que nosotras debemos apoyar esta huelga hasta ver coronadas nuestros esfuerzos, nadie como nosotras que sentimos el dolor en carne propia al ver que nuestras compañeras están en este conflicto y que sufren moral y materialmente. Adelante compañeros y compañeras. A luchar hasta vencer, aunque para ello tengamos que sufrir.

Luisa Lallana tenía 18 años, era obrera portuaria y estaba afiliada a la FORA. Su hermano, estibador, participaba activamente de la huelga y estaba en la mira de la patronal. Por eso no dudó la joven Luisa en apoyar el movimiento de manera activa. Ante el clima de revuelta, se les prohibió a los hombres caminar por los alrededores del puerto. Allí fueron las mujeres. Hicieron un piquete en la entrada del puerto y difundieron a voz en cuello los motivos de la huelga. La idea era tratar de convencer a los llamados ‘carneros’ para que sean solidarios con su clase.

Los rompehuelgas estaban a la orden del día y muchos eran empleados directos de las cerealeras para enfrentar a los obreros anarquistas. Mientras Luisa Lallana repartía sus volantes y charlaba con los portuarios, un tal Juan Romero, matón de la empresa reclutado en Avellaneda, se enfrentó a la adolescente para que dejara de volantear. Ante su negativa le disparó un tiro en la frente. Claro que Romero no actuaba por cuenta propia, la prensa y los sindicatos señalaron a Tiberio Podestá, miembro de la Liga Patriótica, de ser el instigador del crímen.

Seis hora después, Luisa Lallana moría por culpa del certero disparo. Una ola de indignación recorrió la ciudad de Rosario. La FORA, el Partido Comunista y la Federación Obrera Local Rosarina llamaron a la huelga general para el día siguiente. Nadie trabajó esa jornada, los seis mil obreros portuarios, realizaron una manifestación imponente, que fue reprimida por la policía. Fue tal el miedo de la patronal que hicieron atracar en el puerto el explorador torpedero “Córdoba” y el cañonero “Independencia”, para reforzar la acción de la Subprefectura Marítima.

Hubo paro general en Rosario y un dolor profundo en la ciudadanía. La feroz represión que se encarnizó contra la manifestación de alrededor de 10.000 obreros acompañando el féretro de Luisa Lallana, asesinada a mansalva a los 18 años, hacia el cementerio La Piedad, empeoró los ánimos y logró la unidad de todo el movimiento obrero.

Durante el sepelio, el poeta Oscar Adolfo Parody le dedicó estas palabras:

«Â¡Caíste hermanita!

Caíste como caen los soldados valerosos..

Fuiste víctima del plomo homicida del krumiro»¦

de ese instrumento del capitalismo vil (…)

Liga Patriótica, nombre asqueroso

Nombre que escupo en este instante…

Tu eres el verdugo abominable de la indefensa

Compañera que expiro»

A casi cien años de los hechos, hoy se considera que aquella revuelta fue un hito en la historia de la clase trabajadora argentina. Tanta indiganción popular logró una verdadera victoria obrera: obtuvieron el aumento salarial reclamado y mejores condiciones de trabajo.

En ese momento, presidía el país Hipólito Yrigoyen, quien un año después de este episodio logró que se votara la Ley que reglamentaba la jornada laboral en 8 horas.

De esa manera, Luisa Lallana, se transformó para la prensa anarquista y de izquierda en una verdadera heroína y pasó a integrar la lista de mártires de la clase trabajadora de Rosario, que se había iniciado cuando fuera asesinado Cosme Budislavich, durante el conflicto que en 1901, llevaron adelante los obreros de la Refinería Argentina del Azúcar.

La única foto que se conoce de Luisa Lallana es la de una mujer que aparenta más años, con cara seria y algo triste, vestido a los tobillos y un claver en el ojal. La foto está borrosa, como borrosa quedó la memoria aunque su figura está creciendo en los últimos años con artículos e investigaciones universitarias.

Para Luisa y para vos y para mí, para ellas y nosotras, va esta musiquita de regalo porque todas tenemos algo que decir.

(Por Laura Giussani Constenla: emitido el 13 de abril de 2024, en La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, lunes de 18 a 20 hs por larz.com)

Destacada

Matías Cerezo: “La construcción del Conti fue una epopeya. No puedo hablar en pasado, para eso falta”

Matías Cerezo, politógo y trabajador del Centro Cultural Haroldo Conti, pasó por La Columna Vertebral para explicar la situación de los sitios de la Memoria. Junto a él recorremos la memoria del escritor que le dió nombre al emblemático organismo y la historia del Centro Cultural fundado por Eduardo Jozami y Eduardo Luis Duhalde en el año 2004 dentro del Espacio de la Memoria de la ex ESMA. En medio de la polémica por su supresión o cambio de nombre decidida por el Ministerio de Justicia de la Nación en la era Milei. “Una medida negacionista y apologética”, define Cerezo. No sólo pretenden acabar con nuestra memoria histórica sino que hacen una apología de la dictadura, menospreciando la labor de la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de Derechos Humanos. Un diálogo abierto sobre esa ‘epopeya’ que significó la construcción del mayor Centro Cultural de la memoria del país, en donde se logró armar una utopía sobre un edificio destruído que se transformó en un faro de cultura, por el que pasaron decenas de músicos, actores, muestras de arte y una librería. Una experiencia inédita en el mundo que puso sobre el tapete la discusión sobre cómo sembrar vida en un espacio de muerte. ¿Era lícito llenar de arte y colores un espacio destinado al horror durante la dictadura militar? Sí, lo fue. Y la experiencia marcó un camino. Escuchá la charla entre Matías Cerezo y Nora Anchart, dos protagonistas que participaron de esa construcción. Hoy el edificio permanece cerrado y cercado por fuerzas de seguridad. La mayoría de sus trabajadores fueron despedidos. “Me cuesta hablar en pasado del Conti. Yo creo que para eso falta”, sostiene Matías e invita a participar en la defensa de los distintos centros de memoria que están peleando por su permanencia, como el ex Centro Clandestino de Virrey Cevallos que está siendo desguazado.

Entrevistas

“Me tengo que entregar, la tienen a mi mamá”. FOETRA y la reconstrucción de la memoria

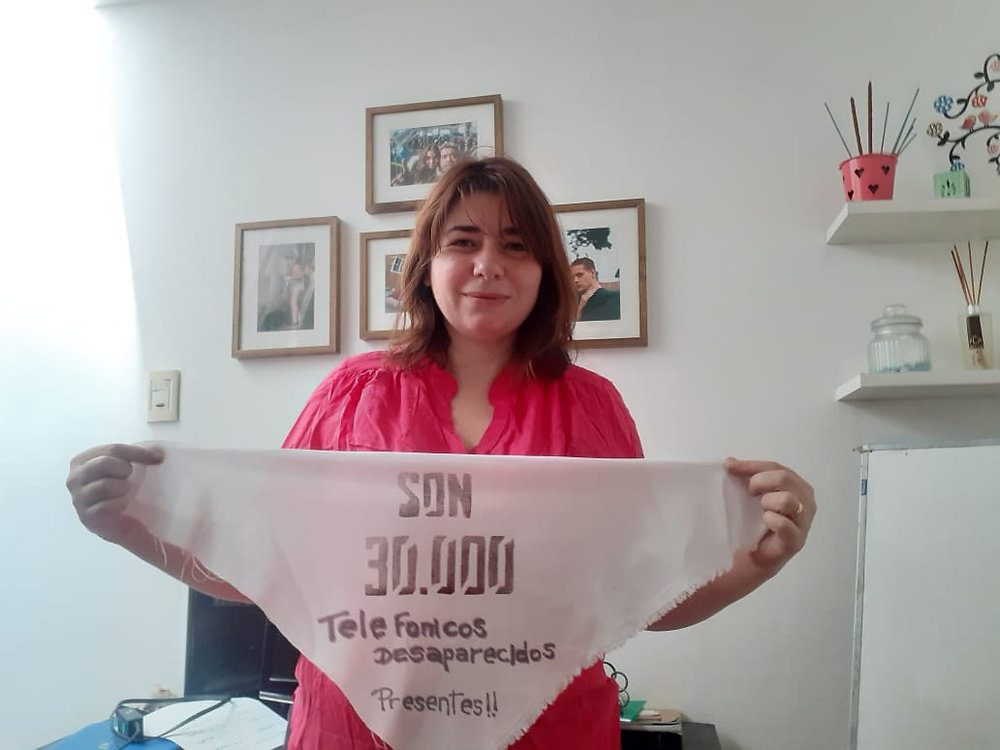

El jueves 28 de noviembre se colocó una baldosa en la sede central del sindicato FOETRA en homenaje a los 46 trabajadores telefónicos desaparecidos durante la última dictadura militar. Fue la culminación de una larga tarea de reconstrucción de la memoria en la que el gremio está trabajando desde hace años. Un trabajo minucioso en el que se revisaron legajos y archivos y buscaron qué había ocurrido con más de cuarenta trabajadores que de un día para otro dejaron de asistir a sus empleos. Permanecieron como ‘ausentes sin aviso’. Florencia Chiappetta, Secretaria de DDHH de FOETRA, nos cuenta cómo hicieron el relevamiento de decenas de compañeros desaparecidos -siguiendo pistas, datos, archivos, testimonios- y los detalles del conmovedor acto que se hizo la semana pasada con la presencia de Taty Almeida.

LCV: ¿Cómo vivieron el acto de homenaje a sus compañeros desaparecidos?

—El homenaje que realizamos el día jueves a nuestros compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado era una deuda pendiente, era una obligación histórica hacia ellos y hacia las futuras generaciones de trabajadores telefónicos. Realmente, como decías recién, acompañados por muchos compañeros telefónicos, compañeros familiares de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, el movimiento de Derechos Humanos, los organismos. Para nosotros fue un privilegio además contar también con Tati y con Vera en la mesa, y poder contar con las Madres, representación de Abuelas de los 12 de la Santa Cruz, de los distintos organismos, como recién te decía, y muchísimas gracias, estuviste vos, estuvo la muestra de las pancartas, que fue organizada también por tu persona y que para nosotros fue muy importante poder exponerla. Había pancartas que habían realizado familiares de compañeros telefónicos como Castello, y de un montón de compañeros y compañeras muy queridos por todos nosotros.

LCV: Muchos trabajadores desaparecidos figuraban como ausentes sin aviso, o figuraban como abandono de trabajo, de tareas, o como un día no vino más, renunció y se fue. La ímproba tarea que ha hecho FOETRA era buscar en cada uno de esos testimonios que oficialmente eran dados de baja por ausencia sin aviso, a ver si había o no una historia militante, o había un desaparecido, o había un asesinado. Contanos cómo fue esa reconstrucción.

—Esto se dio en un marco colectivo, la construcción de la memoria es colectiva. En el año 1987 la primera comisión de Derechos Humanos de FOETRA realiza la colocación de la placa con los primeros 20 nombres de los compañeros telefónicos detenidos y desaparecidos. Nuestro sindicato fue uno de los primeros que toma la definición de constituir la Secretaría de Derechos Humanos como un eje principal dentro de la conducción y con el compromiso de todos los compañeros y compañeras. Porque estas cosas, digo, en lo que es en el marco estatutario de las entidades sindicales, se votan en la asamblea general de afiliados y se aprobó por unanimidad de todos los compañeros y compañeras. Cuando nos tocó la gran responsabilidad y con este legado de comenzar a trabajar al frente de la secretaría, comenzamos a tratar de buscar los testimonios, porque sabíamos que eran muchos más los compañeros telefónicos. El gremio telefónico tiene una historia muy grande de lucha, estuvo en la CGT de los argentinos, tiene un montón de compañeros que estaban en la JTP, que era la lista blanca de telefónicos, que sabía que había muchos compañeros que todavía no se habían podido ubicar, pero que habían participado de esa lista. Así nosotros empezamos a buscar a esos compañeros, esos datos de esos compañeros, empezamos a participar en la mesa de juicio y castigo, que en ese momento estaba organizada por Hijos y los gremios que estábamos participando éramos los Gráficos, UTE, Metrodelegados y nosotros. Comenzamos a ir a los juicios, empezamos a buscar dentro de los testimonios de algún familiar o algún conocido, algún compañero de la cuenta de algún trabajador telefónico, por ejemplo. Una vez que esto se empezó a motorizar dentro del sindicato, compañeros empezaron a venir a los juicios; los mismos compañeros empezaron a acercarse y a contar información, a darnos ciertos datos, donde por ejemplo, una compañera nos cuenta que en la zona norte, uno de los compañeros había dicho que tenían a su mamá y que se tenía que presentar y nunca más supieron de él.

LCV: ¿Quiénes tenían a su mamá y dónde fue ese compañero?

—El compañero pasa por la oficina y le dice a alguno de los compañeros que estaban ahí me voy porque tienen a mi mamá y me piden que me entregue.

LCV: ¿Quién se supone que tenía a la mamá?

—Más de eso no cuenta.

LCV: Pero nosotros podemos suponer la historia: lo tenían, las fuerzas militares.

—Nosotros al poder ir viendo los juicios y los testimonios ubicamos la historia de un compañero que había sido secuestrado y que había estado en un centro clandestino con testimonios, con la madre. A partir de eso era el compañero Santi. Nosotros ese nombre lo resguardamos y años después, tres o cuatro años después, pudimos verificarlo porque con la cuestión de poder buscar los legajos, buscamos el legajo del compañero, y el compañero era telefónico. Ahí pudimos cerrar un poco la historia y poder ubicar al compañero, su oficina, sus lugares de militancia. Todo ese trabajo lo fuimos haciendo siempre muy a pulmón, buscando un dato. Por ejemplo, al colorado Siquier, que era un compañero también de zona norte, de la columna norte, lo pudimos empezar a buscar a partir de un recorte en una revista de militancia, donde unos compañeros contaban que en una reunión del Nacional Buenos Aires había un compañero telefónico que le decían el inglés, ese era uno de los apodos que él tenía, y que ese compañero estaba desaparecido. A partir de eso también empezamos a buscar los datos hasta que lo pudimos recuperar y también reparar su legajo.

LCV: ¿Hasta el momento cuántos desaparecidos y asesinados tiene FOETRA?

—Hasta el momento nosotros pudimos ya ubicar y confirmar a 46 compañeros. 44 compañeros son trabajadores directos de la empresa de teléfonos, 2 compañeros de la obra social nuestra que también dependía de Entel.

LCV: Explícale a la gente qué significa reconstruir un legajo y entregar un legajo a la familia. ¿Qué significa, qué implica en términos jurídicos y en términos reparatorios?

—Sobre el tema de la reparación de los legajos, las primeras reparaciones se habían hecho para fines del 2015. Ya se había votado, habíamos perdido el gobierno y no estaban reparados todavía los legajos. Los legajos llevan una reparación física, que es tomar el legajo original y según si el motivo fue de desaparición forzada o asesinato, hacer las reparaciones en todas las partes del legajo donde decía que habían abandonado el puesto de trabajo, que no se habían presentado o que habían sido despedidos, era reparar eso y poner la verdadera causa de la desvinculación laboral, que era desaparición forzada o asesinato por el terrorismo de Estado. Luego de eso se hacía una copia del legajo, y ese legajo en un acto público, que eso también tiene una gran importancia, que sea un acto público de reparación y no solamente una cuestión administrativa, se le da la copia de ese legajo reparado a la familia. Para la familia, hemos tenido historias muy profundas, de mucha emoción, porque hijos e hijas encontraron la letra de su papá o de su mamá en el legajo. Por ejemplo, para los ingresos, Entel te tomaba una prueba de mecanografía donde la persona mecanografiaba algo que pensaba, no era un dictado. Muchos se encontraron con ideas de sus papás, de sus mamás, pensamientos que estaban escritos ahí y era muy, muy fuerte. Inclusive hay compañeros que no sabían, por ejemplo, que su mamá había tenido un hijo anterior y que ese hijo había muerto al poco tiempo de nacer. Y eso figuraba en el legajo.

LCV: Uno cree que un legajo es nada más que cuál es tu función, qué es lo que haces ahí adentro y demás. Tuve oportunidad de ver algunos de los legajos de la asociación de personal aeronáutico y me impresionaba muchísimo porque son historias de vida, concretamente son historias de vida, enfermedades, momentos críticos, licencias por bodas, digo, es la vida registrada en el marco institucional del laburo. Es muy fuerte.

—Lugares donde vivieron, vínculos familiares, hay muchísima, muchísima información en los legajos, no es solamente bueno, tenías este puesto de trabajo, entró en tal fecha y se fue en tal otra fecha. Están nuestras vidas como trabajadores y toda la información que nosotros volcamos ahí están los legajos. Y realmente es muy, muy fuerte y muy, muy importante para las familias poder tener ese legajo y ese legajo reparado.

LCV: Los legajos tienen ese subtexto, esa historia viva de un individuo. Además de dar la cana al hecho de que mintieron acerca de que no abandonó ningún trabajo.

—Exactamente. Además, también muchas familias, muchos hijos, muchas hijas encontraban las notas de los exámenes, se sorprendían, miraban, decían mirá las notas que siempre se sacaba. Todas esas cosas están ahí y no las pueden borrar.

LCV: ¿Qué significa pertenecer a este recorrido de lugares de memoria y que esté Taty Almeida vinculada con el tema?

—Con el tema justamente de la memoria, nosotros trabajamos muy fuerte el tema de que los compañeros más jóvenes conozcan nuestra historia, conozcan la historia de nuestros compañeros, por qué lucharon, el tema de que los compañeros eran activistas, eran delegados como ellos, trabajaban en las mismas oficinas. También señalizamos las distintas oficinas, y no es una placa de bronce, es la foto del compañero, la historia del compañero, si hubo un juicio, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, si el caso fue juzgado. Todo eso está en cada una de las oficinas donde trabajó un compañero o una compañera nuestra. Además en ese homenaje siempre participa alguien de la familia, participa algún compañero que lo conoció para dar un poco de testimonio también de esto que decíamos.

LCV: ¿Y cómo lo vinculan con la lectura de este momento que nadie de nosotros pudo imaginar siquiera?

—Lo que vamos trabajando con los compañeros son distintos ejes. Uno de los ejes es el tema justamente de lo que sucede ahora y en este tipo de gobiernos neoliberales, con el tema de la cultura del miedo, con los discursos de odio, con el individualismo. Primero trabajamos desde la cuestión más humana, de cómo nuestros compañeros se conmovían ante el sufrimiento del otro, peleaban en la defensa de los derechos laborales y luchaban por una patria más justa para todos y todas, y más inclusiva. Discutimos y charlamos mucho a través de talleres y recorridos que vamos haciendo, hay casi 600 compañeros telefónicos que recorrieron ya la ex ESMA. Cuando nosotros terminamos los recorridos, hacemos talleres de debate y ahí discutimos justamente por qué fue la dictadura cívico militar, en la discusión de los modelos de país y la discusión de como el movimiento obrero en las distintas etapas también fue parte activa y principal de la resistencia y de plantear, como por ejemplo con Huerta Grande, con los puntos de Ubaldini, digamos, en distintas etapas históricas el movimiento obrero supo encontrar programas profundos para el país, para que sean puntos de unidad para salir adelante y pelear. Nosotros vamos trabajando desde la Secretaría de esta manera, en las distintas oficinas, a veces presencialmente, con encuentros en el gremio, con encuentros en los sitios de Memoria. Me preguntabas el tema de los Lugares con Memoria, para nosotros es un honor ser parte de los circuitos de Lugares con Memoria, porque todo el archivo nuestro también va a ser público a partir de esto, lo van a poder utilizar docentes y alumnos. Además cualquier persona que quiera conocer la historia de nuestros compañeros, las actividades que nosotros realizamos en el eje de que justamente toda esta memoria y toda esta lucha pase a las nuevas generaciones, va a poder acceder y va a ser de conocimiento de todos y todas. Nosotros siempre pensamos esta cuestión, las investigaciones que hacemos, todo lo que averiguamos, no nos puede quedar en un archivo guardado en el sindicato.

LCV: Muchísimas gracias.

Archivo

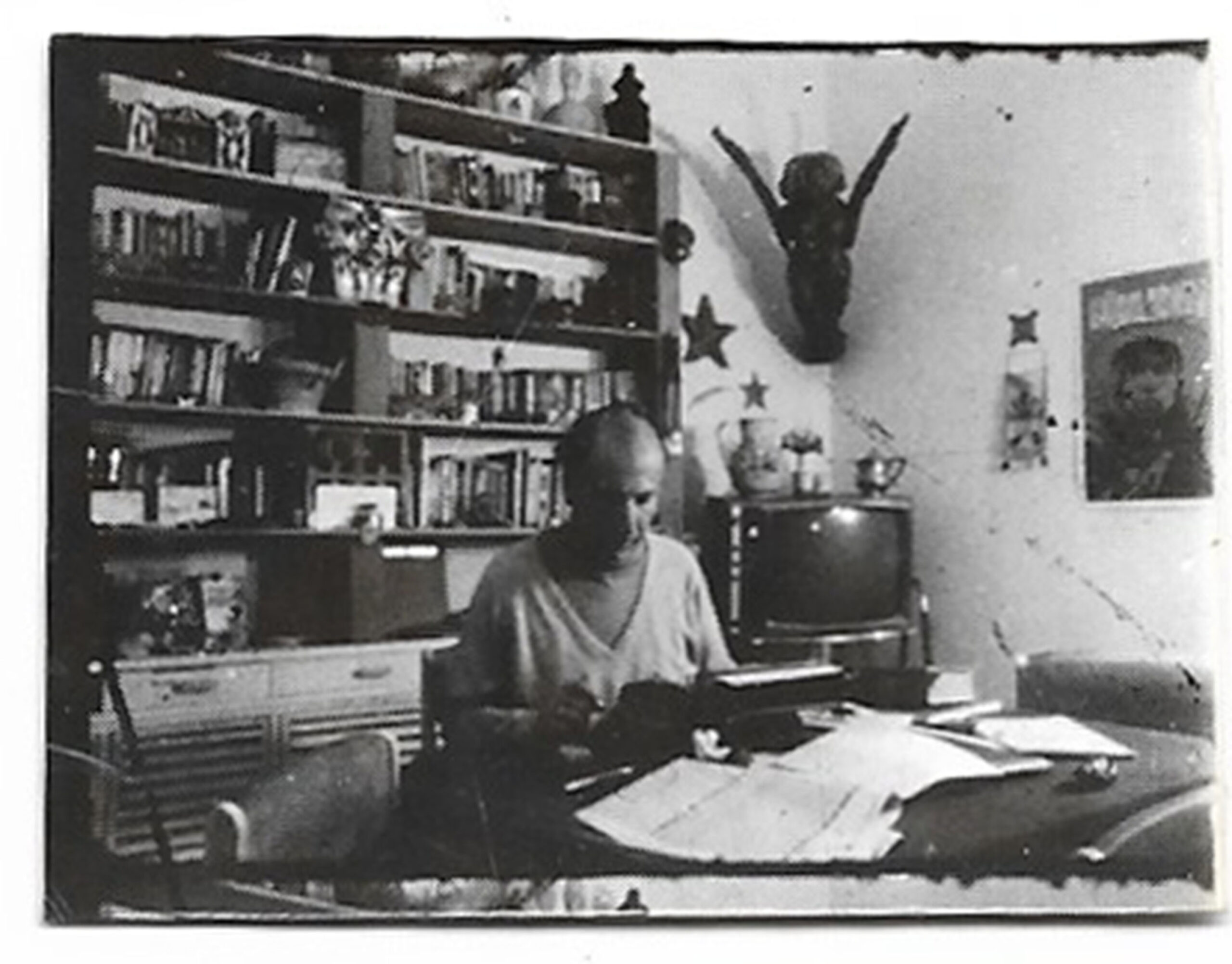

Haroldo Conti y la memoria sin fin, por Oscar Taffetani

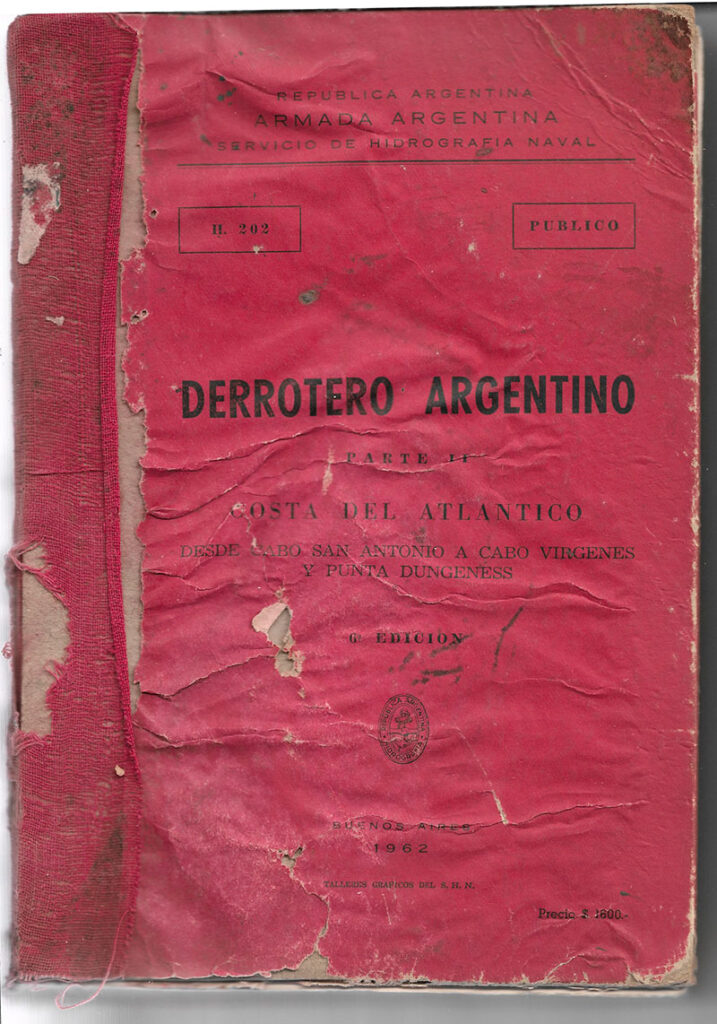

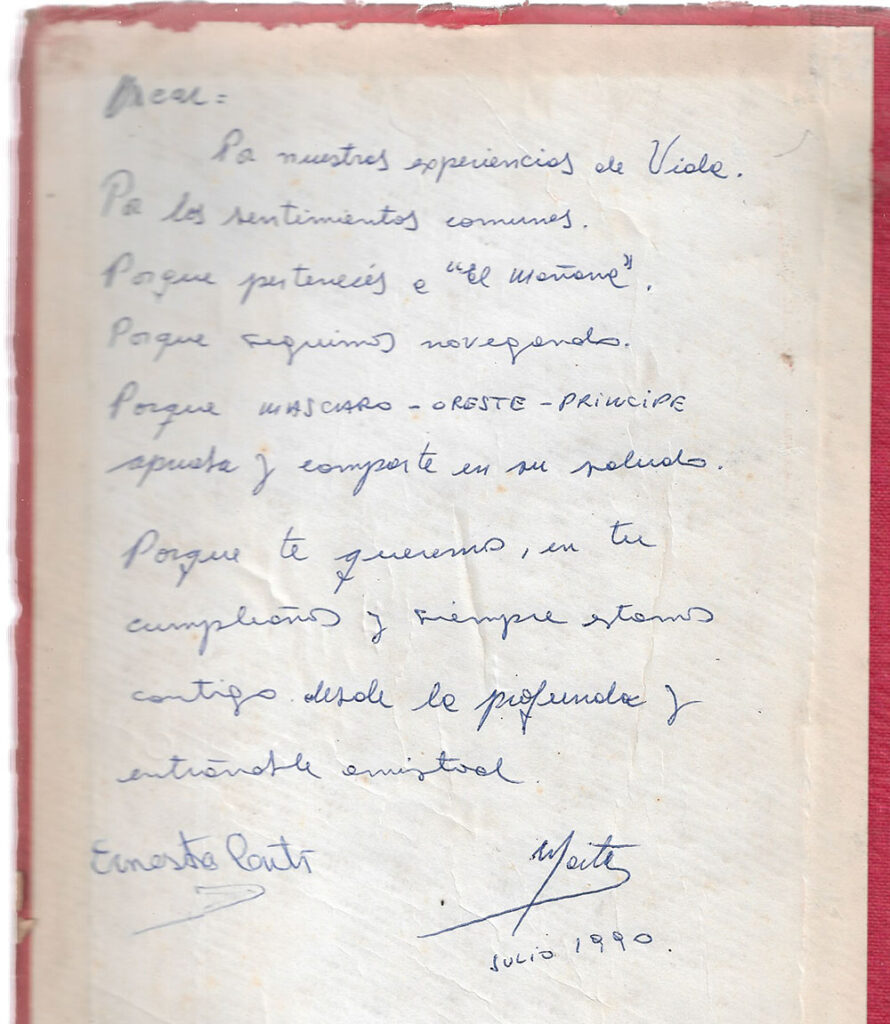

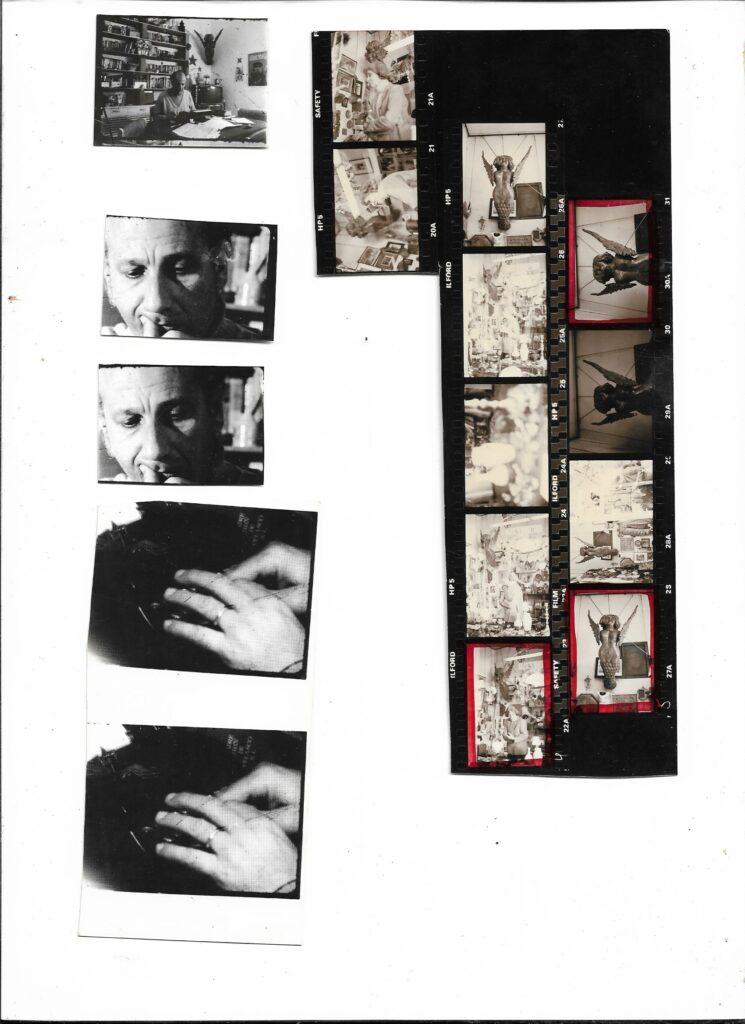

En 1987, con la vuelta de la democracia y en un país donde todavía era peligroso recuperar la memoria sobre militantes desaparecidos -fueran ellos escritores, artistas, periodistas o simplemente víctimas de la diáspora y del exilio- participé de un proyecto fílmico inconcluso titulado “La balada de Haroldo”, que se proponía rescatar bajo la forma de una road-movie el itinerario de vida y escritura del imprescindible Haroldo Conti. Filmaríamos (y de hecho, filmamos) en Warnes, en Chacabuco, en el Delta, en Cabo Polonio y Barra de Valizas, entre otras locaciones. Entrevistamos a familiares y amigos del escritor. Consultamos documentos fílmicos, sonoros y gráficos existentes, entre ellos, como pieza medular, el proyecto (inconcluso) del estudiante de cine y fotógrafo Roberto Cuervo titulado “Retrato humano de Haroldo Conti”. No voy a explicar aquí las innumerables dificultades que tuvimos en aquel momento, con Carlos Vallina y otros compañeros de aventura, para conseguir financiamiento de aquel proyecto, que quedó definitivamente inconcluso a mediados de los ‘90. Sin embargo, en el camino, fuimos usando parte del material disponible para pequeños rescates, suerte de golpes de memoria que volvieran a poner sobre el tapete los asuntos de Haroldo, los asuntos de sus compañeros de vida y militancia y los asuntos de su escritura. Un fotograma del film mudo de Roberto Cuervo –por ejemplo- fue utilizado en 1988 para probar que un mascarón de proa tallado por el capitán Alfonso Dominguez en Uruguay, fue arrebatado de la casa de Haroldo cuando lo secuestraron, para ser luego vendido a una tienda de “antigüedades”. Lo que las dos publicaciones en Página/12 que siguen muestran, es la táctica que utilizamos para recuperar sin violencia ese mascarón y devolverlo a sus legítimos dueños. Nada más. Y nada menos. Marta Scavac –que ya no está- y Ernesto Conti –quien por entonces era un niño- testimoniaron su agradecimiento, dedicándome un libro de navegación que tenía Haroldo tras su naufragio en La Paloma, y que aquí también se reproduce. Buena lectura.

Memoria del mascarón de proa

(Página/12, 6/5/1988)

A doce años de su desaparición, Haroldo Conti y su obra forman parte de la “cultura de la desmemoria”.

(Por Oscar Taffetani) No hace mucho una periodista habló de la virtual imposibilidad de acceder a la vasta obra literaria y testimonial de Sarmiento: el “ilustre sanjuanino” ha sido condenado, por falta de difusión y de reediciones, a ser sólo el autor de Facundo y Recuerdos de provincia. En esa nefasta cultura de la desmemoria se inscrihe también el caso —más reciente, más modesto, pero igualmente representativo— de Haroldo Conti, escritor secuestrado de su casa y desaparecido el 4 de mayo de 1976.

Un breve inventario del olvido instalado sobre la vida y obra de Haroldo Conti debería incluir hechos como la escasa reedición argentina de su obra: La balada del álamo carolina y Mascaró, el cazador americano, sus últimos libros, no han vuelto a editarse entre nosotros desde 1975; la novela Sudeste y el relato maestro Todos los veranos duermen en los catálogos desde hace casi dos décadas, lo mismo que valiosos estudios como El mundo de Haroldo Conti (Rodolfo Benasso, 1969).

Ese inventario debería incluir también —en un plano extraliterario— la prescripción o falta de prosecución de las causas abiertas en la Justicia, que afectan tanto a Haroldo Conti como a sus familiares directos (y es uno entre cientos y miles de casos semejantes).

Por último, y con infinita tristeza, el inventario debería incluir hechos como que el mascarón de proa tallado por Alfonso Domínguez en el Cabo Santa María, ese mascarón que Haroldo Conti tuvo colgado en una pared de su casa hasta que Fritz Roy —y en la época del imaginario vapor “Mañana”— hoy cuelga de la pared de una casa de antigüedades de Buenos Aires, con una etiqueta que dice: “Mascarón italiano, siglo XIX”.

El mascarón, impiadosamente “reciclado” por la ciudad (esa ciudad hostil que Conti conoció y describió en sus relatos), completa el cuadro de desaparición forzada de un ciudadano, el cuadro de toda una época del escritor argentino contemporáneo: un cuadro semejante al de Antonio Di Benedetto, fallecido hace un par de años; o al de Daniel Moyano, emigrado en 1976 (ese entre muchos, muchos casos).

Pero hay otra cara de esta moneda —no muy lustrosa hoy, tal vez reluciente mañana—: una cara que podría denominarse, por contraposición, “la verde memoria del pueblo”, en palabras de Conti. Ese país merece también, en esta fecha, un breve inventario.

Se inscribe allí el homenaje que el próximo domingo, 7 de mayo, rendirá a su más destacado escritor la gente de Chacabuco. Será representado en el teatro “La balada del álamo carolina”, hablarán algunos familiares y amigos, un grupo cumplirá con el rito de visitar el añoso álamo, el campo de Warnes.

Y no puede dejar de inscribirse el proyecto fílmico, La balada de Haroldo, largometraje sobre la vida y la obra del narrador de Chacabuco. Ese largometraje incluirá fragmentos de un inconcluso e inédito documental filmado por Roberto Cuervo en 1975. El director del proyecto, Carlos Vallina, ha manifestado su intención de filmar “la vuelta a Itaca de aquel Haroldo-Ulises que un día partió hacia Buenos Aires, las islas y el océano, pero que no dejó de regresar, obstinadamente, en sus textos”.

Su familia, entonces, que no olvida; el pueblo de Chacabuco, que no lo olvida y esa parte de la Argentina que no olvida a quienes, como Harodo Conti, la amaron profundamente, son la Penélope y el Telémaco de esta historia: la tierra a la que siempre se vuelve, el país del álamo carolina.

Aunque el mascarón del “Mañana” no pueda vialar el próximo domingo a Chacabuco, por un circunstancial extravío en Buenos Aires, alguien recordará la promesa escrita por su dueño en la última página de un libro: “…ese ángel que está naciendo (el mascarón) colgará para siempre de una pared de mis casas; dondequiera que yo vaya iré con él, abriendo camino”. El país del álamo carolina es un país donde las promesas tarde o temprano se cumplen.

Rescate del mascarón de proa

(Página/12, 28/5/1988)

Después de doce años, un “Angel” que pertenecía al escritor Haroldo Conti volvió a ocupar su lugar de origen.

(Por Marta Scavac) Cuando terminaba abril, Oscar Taffetani me comentó sobre la posibilidad de ubicar el mascarón. Según los datos de que disponía, el Ángel podría estar colgado en una casa de antigüedades de la Capital. Oscar me pidió calma y confianza hasta tener la información precisa.

He aprendido que muchas veces la paciencia ayuda a obtener mejores resultados. Me prometí recuperarlo. Ignoraba el modo, y una sucesión de incógnitas me atravesaba. Dueño, lugar, reacciones, consecuencias, logro, fracaso, todo se conjugó en un torbellino que por poco me deja sin vesícula (cada uno tiene su tripa de Aquiles).

Es 4 de mayo y Oscar me llama temprano para decirme que ese es nuestro día-rescate. Ana, una pintora amiga ha localizado al Angel. Fabián, otro amigo, lo ha fotografiado. Con la escribana Gloria Barrandeguy, a quien pedimos para cubrir la forma legal, marchamos hasta el lugar.

(Por razones que luego se verán, me valdré de un par de nombres figurados y de una referencia imprecisa para continuar con la historia.)

“Lleva más de 11 años colgado aquí… no es posible… esto es para un cuento de Bioy Casares… entonces, los que hicieron la venta eran los… no puede ser.”

“Sí puede ser. Es, señora. ‘Botín de guerra’… ¿Qué le sorprende tanto? ¿Acaso no han llegado a comerciar con los niños? ¿No puede entenderlo? Comprendo. Yo tampoco”.

La circunstancia era inédita. No teníamos derecho a perturbarnos con quien no conocíamos; pero tampoco se podía ser excesivamente incauto o confiado. Se sabe y no se debe olvidar que los “astices” nos rodean, “obedientemente” libres.

—No tengo nada que ver… no es mío… es prestado.

La miniprocesión, un tanto extrafalaria, se dirige entonces hasta el sitio —otra tienda de antigüedades— donde se encuentra el “depositario”, y a quien llamaremos Requena.

—¡No, no, no puede ser!… yo no tengo nada que ver, por favor no me confundan con “esa” gente. Nunca me había pasado algo así en los tantos años que llevo en esto… me engañaron, eran unos miserables ladrones. ¡Pero si yo fui a la casa a comprarlo!

—¿Qué casa? ¿Dónde?… Acaba usted de mencionar mi casa, señor, la que nos robaron, la que permaneció ocupada por extraños, la que no me ha sido devuelta porque la justicia no ha alcanzado entre nosotros —palabras de un juez— una “agilidad” acorde con los derechos elementales de los ciudadanos argentinos.

—Pero… y ahora… ¿Qué quieren ustedes? Yo lo pagué muy bien, y en dólares. No puedo perder todo. No es justo.

—No quiero ser injusta con usted señor Requena pero no puedo pagar esa cantidad por mi Mascarón.

—¡No es suyo, es mi Mascarón! Yo lo pagué, soy un comprador de buena fe…

—Correcto. Pero desde ahora, usted ya no sería un vendedor de buena fe. En todo caso, el Mascarón no es ni suyo ni mío. Es de un desaparecido, de un hombre del pueblo que ha decidido llevarlo siempre con él. Hasta que lo secuestraron, hasta que se lo robaron.

—Bueno, señora, comprendo. Él tendría sus ideales… yo no tengo la culpa…

—Señor Requena, ¿de qué lado está usted?

Oscar y Gloria tratan de aflojar la tensión y ofrecen alternativas en el lenguaje que suponen que un comerciante entiende. Infructuosamente… Decidimos dejar algunos días al señor Requena, dejarlo a solas con su conciencia. Por si aún estuviera muy dormida, Gloria dejó una copia del acta notarial y Oscar promete publicar en un diario, sin detalles, el incidente.

Dos días después, vuelvo a la tienda de Sonia a ver al Angel, aunque sea a través de la puerta cerrada. Me sorprende la dueña, que viene de darle de comer a un gato por el patio trasero de la casa. Me invita a pasar y me siento en una silla pequeñísima, rodeada de toda clase de objetos antiguos; el gato se acomoda en mi falda y duerme. Un cliente del barrio pasa y le regala masitas a esa señora a quien llamaremos Sonia. Compartimos exquisiteces y vivencias. Ella también lleva su marca por el pasado de horrores. Antes de irme saludo al Angel que sigue colgado en la pared

Camino hacia lo del señor Requena. “Marta, si algo me pasa te pido que salves la máquina de escribir (la vieja Royal con la que escribo estas líneas) y el Angel, al que querés tanto como yo”.

(La máquina Royal fue rescatada por mi padre en un acto de segundo amor, en el amanecer del 5 de mayo de 1976, junto con mis cuadernos y con la perrita, que en la próxima primavera cumplirá 16 años; ya ciega como el Mascarón.)

“¿Qué pensará el señor Requena y su feriado propio?”, me digo.

—Sí, sí, yo también recurriré a un abogado. Legalmente puedo pelear…

—Escuche en silencio todo su alegato legítimo (¿legítimo?).

—Yo no quiero ser injusta, pero sólo puedo ofrecerle pagar en cuotas el dinero que usted ha invertido, no sé…

—Marta (comienzan a jugar los duendes en esta historia), quiero que sepas que no soy insensible a todo lo que han hecho estos bárbaros. ¿Vos sabés que todos los años, cuando las Madres hacen su ronda de 24 horas, yo voy a la Plaza? Averigüé sobre tu marido. Ahora sé todo lo que les ha pasado. Te restituiré el Angel. Fijate que es como si te hubiera esperado 12 años. Tres veces estuve a punto de venderlo. Las tres veces falló la operación. ¿Casualidad? Me gustaría leer los libros de Haroldo y me gustará ver la película, cuando la terminen. Solo te pido que este gesto no sea utilizado por la prensa. Debe ser anónimo. Preservá mis datos y los de Sonia. Sabés… después de todo estoy contento, aunque sufra mi bolsillo.

(El Mascarón fue restituido a sus dueños el día 11 de mayo de 1988. Mi hija Miriam, mi hijo Ernesto y yo, tres náufragos sobrevivientes de aquella noche de 1976, lo llevamos de vuelta a casa, en espera de futuras navegaciones.)

La hermosa gente de los muchos caminos existe. Gracias Requena, Sonia y todos. Desde algún lugar, Haroldo Conti los abraza. Ayer, 25 de mayo, fue su cumpleaños.