Entrevistas

“Me tengo que entregar, la tienen a mi mamá”. FOETRA y la reconstrucción de la memoria

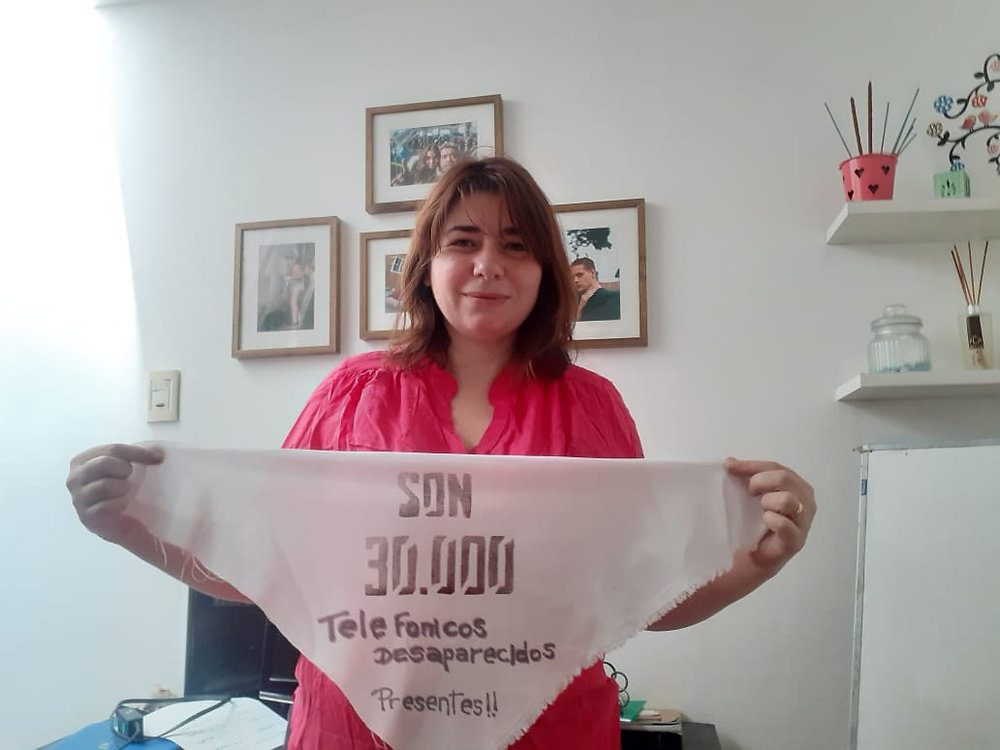

El jueves 28 de noviembre se colocó una baldosa en la sede central del sindicato FOETRA en homenaje a los 46 trabajadores telefónicos desaparecidos durante la última dictadura militar. Fue la culminación de una larga tarea de reconstrucción de la memoria en la que el gremio está trabajando desde hace años. Un trabajo minucioso en el que se revisaron legajos y archivos y buscaron qué había ocurrido con más de cuarenta trabajadores que de un día para otro dejaron de asistir a sus empleos. Permanecieron como ‘ausentes sin aviso’. Florencia Chiappetta, Secretaria de DDHH de FOETRA, nos cuenta cómo hicieron el relevamiento de decenas de compañeros desaparecidos -siguiendo pistas, datos, archivos, testimonios- y los detalles del conmovedor acto que se hizo la semana pasada con la presencia de Taty Almeida.

LCV: ¿Cómo vivieron el acto de homenaje a sus compañeros desaparecidos?

—El homenaje que realizamos el día jueves a nuestros compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado era una deuda pendiente, era una obligación histórica hacia ellos y hacia las futuras generaciones de trabajadores telefónicos. Realmente, como decías recién, acompañados por muchos compañeros telefónicos, compañeros familiares de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, el movimiento de Derechos Humanos, los organismos. Para nosotros fue un privilegio además contar también con Tati y con Vera en la mesa, y poder contar con las Madres, representación de Abuelas de los 12 de la Santa Cruz, de los distintos organismos, como recién te decía, y muchísimas gracias, estuviste vos, estuvo la muestra de las pancartas, que fue organizada también por tu persona y que para nosotros fue muy importante poder exponerla. Había pancartas que habían realizado familiares de compañeros telefónicos como Castello, y de un montón de compañeros y compañeras muy queridos por todos nosotros.

LCV: Muchos trabajadores desaparecidos figuraban como ausentes sin aviso, o figuraban como abandono de trabajo, de tareas, o como un día no vino más, renunció y se fue. La ímproba tarea que ha hecho FOETRA era buscar en cada uno de esos testimonios que oficialmente eran dados de baja por ausencia sin aviso, a ver si había o no una historia militante, o había un desaparecido, o había un asesinado. Contanos cómo fue esa reconstrucción.

—Esto se dio en un marco colectivo, la construcción de la memoria es colectiva. En el año 1987 la primera comisión de Derechos Humanos de FOETRA realiza la colocación de la placa con los primeros 20 nombres de los compañeros telefónicos detenidos y desaparecidos. Nuestro sindicato fue uno de los primeros que toma la definición de constituir la Secretaría de Derechos Humanos como un eje principal dentro de la conducción y con el compromiso de todos los compañeros y compañeras. Porque estas cosas, digo, en lo que es en el marco estatutario de las entidades sindicales, se votan en la asamblea general de afiliados y se aprobó por unanimidad de todos los compañeros y compañeras. Cuando nos tocó la gran responsabilidad y con este legado de comenzar a trabajar al frente de la secretaría, comenzamos a tratar de buscar los testimonios, porque sabíamos que eran muchos más los compañeros telefónicos. El gremio telefónico tiene una historia muy grande de lucha, estuvo en la CGT de los argentinos, tiene un montón de compañeros que estaban en la JTP, que era la lista blanca de telefónicos, que sabía que había muchos compañeros que todavía no se habían podido ubicar, pero que habían participado de esa lista. Así nosotros empezamos a buscar a esos compañeros, esos datos de esos compañeros, empezamos a participar en la mesa de juicio y castigo, que en ese momento estaba organizada por Hijos y los gremios que estábamos participando éramos los Gráficos, UTE, Metrodelegados y nosotros. Comenzamos a ir a los juicios, empezamos a buscar dentro de los testimonios de algún familiar o algún conocido, algún compañero de la cuenta de algún trabajador telefónico, por ejemplo. Una vez que esto se empezó a motorizar dentro del sindicato, compañeros empezaron a venir a los juicios; los mismos compañeros empezaron a acercarse y a contar información, a darnos ciertos datos, donde por ejemplo, una compañera nos cuenta que en la zona norte, uno de los compañeros había dicho que tenían a su mamá y que se tenía que presentar y nunca más supieron de él.

LCV: ¿Quiénes tenían a su mamá y dónde fue ese compañero?

—El compañero pasa por la oficina y le dice a alguno de los compañeros que estaban ahí me voy porque tienen a mi mamá y me piden que me entregue.

LCV: ¿Quién se supone que tenía a la mamá?

—Más de eso no cuenta.

LCV: Pero nosotros podemos suponer la historia: lo tenían, las fuerzas militares.

—Nosotros al poder ir viendo los juicios y los testimonios ubicamos la historia de un compañero que había sido secuestrado y que había estado en un centro clandestino con testimonios, con la madre. A partir de eso era el compañero Santi. Nosotros ese nombre lo resguardamos y años después, tres o cuatro años después, pudimos verificarlo porque con la cuestión de poder buscar los legajos, buscamos el legajo del compañero, y el compañero era telefónico. Ahí pudimos cerrar un poco la historia y poder ubicar al compañero, su oficina, sus lugares de militancia. Todo ese trabajo lo fuimos haciendo siempre muy a pulmón, buscando un dato. Por ejemplo, al colorado Siquier, que era un compañero también de zona norte, de la columna norte, lo pudimos empezar a buscar a partir de un recorte en una revista de militancia, donde unos compañeros contaban que en una reunión del Nacional Buenos Aires había un compañero telefónico que le decían el inglés, ese era uno de los apodos que él tenía, y que ese compañero estaba desaparecido. A partir de eso también empezamos a buscar los datos hasta que lo pudimos recuperar y también reparar su legajo.

LCV: ¿Hasta el momento cuántos desaparecidos y asesinados tiene FOETRA?

—Hasta el momento nosotros pudimos ya ubicar y confirmar a 46 compañeros. 44 compañeros son trabajadores directos de la empresa de teléfonos, 2 compañeros de la obra social nuestra que también dependía de Entel.

LCV: Explícale a la gente qué significa reconstruir un legajo y entregar un legajo a la familia. ¿Qué significa, qué implica en términos jurídicos y en términos reparatorios?

—Sobre el tema de la reparación de los legajos, las primeras reparaciones se habían hecho para fines del 2015. Ya se había votado, habíamos perdido el gobierno y no estaban reparados todavía los legajos. Los legajos llevan una reparación física, que es tomar el legajo original y según si el motivo fue de desaparición forzada o asesinato, hacer las reparaciones en todas las partes del legajo donde decía que habían abandonado el puesto de trabajo, que no se habían presentado o que habían sido despedidos, era reparar eso y poner la verdadera causa de la desvinculación laboral, que era desaparición forzada o asesinato por el terrorismo de Estado. Luego de eso se hacía una copia del legajo, y ese legajo en un acto público, que eso también tiene una gran importancia, que sea un acto público de reparación y no solamente una cuestión administrativa, se le da la copia de ese legajo reparado a la familia. Para la familia, hemos tenido historias muy profundas, de mucha emoción, porque hijos e hijas encontraron la letra de su papá o de su mamá en el legajo. Por ejemplo, para los ingresos, Entel te tomaba una prueba de mecanografía donde la persona mecanografiaba algo que pensaba, no era un dictado. Muchos se encontraron con ideas de sus papás, de sus mamás, pensamientos que estaban escritos ahí y era muy, muy fuerte. Inclusive hay compañeros que no sabían, por ejemplo, que su mamá había tenido un hijo anterior y que ese hijo había muerto al poco tiempo de nacer. Y eso figuraba en el legajo.

LCV: Uno cree que un legajo es nada más que cuál es tu función, qué es lo que haces ahí adentro y demás. Tuve oportunidad de ver algunos de los legajos de la asociación de personal aeronáutico y me impresionaba muchísimo porque son historias de vida, concretamente son historias de vida, enfermedades, momentos críticos, licencias por bodas, digo, es la vida registrada en el marco institucional del laburo. Es muy fuerte.

—Lugares donde vivieron, vínculos familiares, hay muchísima, muchísima información en los legajos, no es solamente bueno, tenías este puesto de trabajo, entró en tal fecha y se fue en tal otra fecha. Están nuestras vidas como trabajadores y toda la información que nosotros volcamos ahí están los legajos. Y realmente es muy, muy fuerte y muy, muy importante para las familias poder tener ese legajo y ese legajo reparado.

LCV: Los legajos tienen ese subtexto, esa historia viva de un individuo. Además de dar la cana al hecho de que mintieron acerca de que no abandonó ningún trabajo.

—Exactamente. Además, también muchas familias, muchos hijos, muchas hijas encontraban las notas de los exámenes, se sorprendían, miraban, decían mirá las notas que siempre se sacaba. Todas esas cosas están ahí y no las pueden borrar.

LCV: ¿Qué significa pertenecer a este recorrido de lugares de memoria y que esté Taty Almeida vinculada con el tema?

—Con el tema justamente de la memoria, nosotros trabajamos muy fuerte el tema de que los compañeros más jóvenes conozcan nuestra historia, conozcan la historia de nuestros compañeros, por qué lucharon, el tema de que los compañeros eran activistas, eran delegados como ellos, trabajaban en las mismas oficinas. También señalizamos las distintas oficinas, y no es una placa de bronce, es la foto del compañero, la historia del compañero, si hubo un juicio, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, si el caso fue juzgado. Todo eso está en cada una de las oficinas donde trabajó un compañero o una compañera nuestra. Además en ese homenaje siempre participa alguien de la familia, participa algún compañero que lo conoció para dar un poco de testimonio también de esto que decíamos.

LCV: ¿Y cómo lo vinculan con la lectura de este momento que nadie de nosotros pudo imaginar siquiera?

—Lo que vamos trabajando con los compañeros son distintos ejes. Uno de los ejes es el tema justamente de lo que sucede ahora y en este tipo de gobiernos neoliberales, con el tema de la cultura del miedo, con los discursos de odio, con el individualismo. Primero trabajamos desde la cuestión más humana, de cómo nuestros compañeros se conmovían ante el sufrimiento del otro, peleaban en la defensa de los derechos laborales y luchaban por una patria más justa para todos y todas, y más inclusiva. Discutimos y charlamos mucho a través de talleres y recorridos que vamos haciendo, hay casi 600 compañeros telefónicos que recorrieron ya la ex ESMA. Cuando nosotros terminamos los recorridos, hacemos talleres de debate y ahí discutimos justamente por qué fue la dictadura cívico militar, en la discusión de los modelos de país y la discusión de como el movimiento obrero en las distintas etapas también fue parte activa y principal de la resistencia y de plantear, como por ejemplo con Huerta Grande, con los puntos de Ubaldini, digamos, en distintas etapas históricas el movimiento obrero supo encontrar programas profundos para el país, para que sean puntos de unidad para salir adelante y pelear. Nosotros vamos trabajando desde la Secretaría de esta manera, en las distintas oficinas, a veces presencialmente, con encuentros en el gremio, con encuentros en los sitios de Memoria. Me preguntabas el tema de los Lugares con Memoria, para nosotros es un honor ser parte de los circuitos de Lugares con Memoria, porque todo el archivo nuestro también va a ser público a partir de esto, lo van a poder utilizar docentes y alumnos. Además cualquier persona que quiera conocer la historia de nuestros compañeros, las actividades que nosotros realizamos en el eje de que justamente toda esta memoria y toda esta lucha pase a las nuevas generaciones, va a poder acceder y va a ser de conocimiento de todos y todas. Nosotros siempre pensamos esta cuestión, las investigaciones que hacemos, todo lo que averiguamos, no nos puede quedar en un archivo guardado en el sindicato.

LCV: Muchísimas gracias.

Destacada

Adriana Taboada: “El Estado nacional ya no tiene perito que verifique la información que se obtenga y se presente en un juicio de lesa humanidad”.

Adriana Taboada, perito en juicios de lesa humanidad y activista en la defensa de los derechos humanos, pasó por La Columna Vertebral para hablar sobre la situación actual de la Secretaría de Derechos Humanos y su rol en los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. A lo largo de la nota, Taboada compartió su experiencia personal y profesional, detallando los desafíos que enfrenta al trabajar con las víctimas del terrorismo de Estado, la presión política y el ataque constante que sufren los organismos de derechos humanos.

Además, reflexionó sobre el debilitamiento de las capacidades de la Secretaría ante la actual gestión política y el impacto que esta desarticulación tiene en las causas abiertas. También se refirió a las luchas históricas de los trabajadores, como la de los obreros navales en la zona norte del conurbano bonaerense, destacando la complicidad entre el poder económico, el sindicalismo colaboracionista y las fuerzas represivas de la dictadura.

LCV: “Contanos el antecedente que vos ya tenías de una comisión que había pedido tu cabeza a la Secretaría de Derechos Humanos con anterioridad por ser una supersiva participante del juicio, eh, perito de los juicios a los genocidas.”

Adriana Taboada: “Cuando cambia la gestión, asume mi ley unos días antes, mejor dicho, de que asumiera Milei, y con los militares suponiendo que, junto con mi ley, ellos llegaban al poder así sin más. Creo que por eso, con una vicepresidenta como la que tenemos, además que es de la familia militar, una organización de militares retirados le escribió una nota a mi ley pidiéndole, en principio, que desarmara, desmantelara o cerrara la Secretaría de Derechos Humanos, y que particularmente pedía por la cabeza de un abogado llamado Tauber Sans, abogado a la Secretaría, de un perito llamado Aril Rossi, con el que trabajo hace 13 años, medicolegiista, y la mía. Bueno, esto no se produjo de esa manera, pero bueno, a lo largo de todo el 2024…”

LCV: “Los fundamentos de por qué es interesante.”

Adriana Taboada: “El fundamento conmigo en particular tienen, bueno, ellos decían que nosotros repudiaban la forma de trabajo que teníamos, ¿no? Como que no éramos éticos, no éramos idóneos. Tenía que ver con esto. Incluso en esa nota ponían nuestro nombre, apellido, la profesión y la matrícula, o sea, bien claro el hostigamiento y la persecución, un escrache total. Conmigo tienen además un problema en particular. Yo ese año publiqué una cartilla que se publicó a través del Ministerio de Justicia de Nación, hace varios años, una cartilla que tenía que ver con una orientación a los abogados de ESA, los abogados querellantes, que yo titulé impunidad gerontológica, y donde daba algunos elementos para ver cómo la salud, que es un derecho, terminaba siendo utilizada por los acusados en los juicios de lesa humanidad como un camino a la impunidad. Entonces, utilizaban la edad y el derecho a la salud para poder salirse de los juicios. Por eso lo de impunidad, y lo sostenía, y orientaba sobre qué cosas ver, dónde estar alerta. Y esto para ellos fue, bueno, duro evidentemente, porque siguen dando vuelta alrededor de este mismo tema.”

LCV: “Explícanos a nuestros oyentes qué es un juicio de lesa humanidad.”

Adriana Taboada: “Un juicio de lesa humanidad es un juicio penal, o sea, un juicio que busca una condena por delitos que la humanidad toda considera los más graves que se pueden llevar adelante contra los hombres y mujeres de este mundo. Por eso se les dice crímenes contra la humanidad. En el caso de los delitos cometidos durante la dictadura, ya hay jurisprudencia que son considerados efectivamente de los más graves, y al banquillo, digamos, van en su mayoría militares, miembros de las fuerzas de seguridad. Y lo que ha resistido más, lo que ha sido más difícil, y sobre eso vos podrás hablar mucho también desde esta columna, lo que ha sido más complejo es con el poder económico que fue responsable del genocidio en los 70. Pero bueno, ante todo eso, cuando se producen estos juicios, parte de los derechos, este, que tiene o de las obligaciones que tiene el Estado con respecto a estos acusados, es ver si están en condiciones mentales de entender de qué se los acusa y poder defenderse. Una persona en este país no puede ir a juicio si no entiende de qué se la acusa, y no puede defenderse.”

LCV: “Y el trabajo de ustedes era demostrar que estaban en sus cabales.”

Adriana Taboada: “Sí, o acordar que no lo estaban. Sí, claro, obvio. También acordar de que cuando alguien no está en condiciones, nosotros decimos que no está en condiciones. Y fuimos desarrollando también una cierta experiencia en ir reconociendo simulaciones, porque una cosa que pasa mucho, y pasa, es que tratan de simular patologías que no tienen, entonces, de eso también se trata nuestra tarea.”

LCV: “Estamos hablando de cómplices, hablamos del poder económico, y llegamos a las empresas. En el marco de las empresas, el trabajo que ustedes hicieron es muy importante en Mercedes-Benz, en Ledesma, en Astilleros. Contanos un poquito de esto. Si hay algo para que me aportes desde lo pericial y además la militancia que tiene la comisión zona norte en lo que tiene que ver con los astilleros y los trabajadores.”

Adriana Taboada: “El término, digamos, esto que estoy diciendo, así como alguien tiene que poder entender de qué se lo acusa y poder defenderse, no cualquier acción puede ser considerada un delito. Entonces, para que algo sea delito, yo tengo que poder demostrar que lo es, tengo que conseguir las pruebas. Y en lo que hace el poder económico, las empresas, obtener esas pruebas es muy complejo. Entonces, requiere un trabajo de investigación y de construcción de esa información que tienen que llevar adelante especialistas. Es como lo de lo que pasó en estos días con este gas que le pegaron en la cabeza a Pablo Grillo, y los peritos pudieron, con su conocimiento científico, ver cómo era la trayectoria e identificar quién fue. Bueno, se requiere construir la información también con el poder económico. Entonces, ahí el trabajo de la Secretaría es, era, es, muy importante, porque es el Estado Nacional, y el Estado Nacional tiene acceso a distintas fuentes, a distinto tipo de información que no siempre es tan accesible para los particulares, o se complica un poco más para las organizaciones. Entonces, toda la tarea de investigación, de encontrar las pruebas, de construir esas pruebas, cuando digo construir, no digo fabricar, como inventar, les doy un sentido efectivamente con toda esa información, y fantasía, y no es fantasía. Entonces es muy importante. Después, además, están los abogados de la Secretaría, que son los que después tienen que ir al juicio o tienen que estar en la instrucción, poniendo, aportando todo esto y dándole sostén y diciendo cuáles son los delitos, cuál es la pena que correspondería, a quién le correspondería. Y hay que poder convencer al juez también, hay que darle todos los elementos para que un juez concluya la sentencia. Es una conclusión de qué es lo que pasó y quién es responsable de lo que pasó. Y las condenas, si es que corresponden, o las absoluciones, que también las hay. No, en el caso particular, mi otra, mi espacio de trabajo político-social es la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, que se conformó hace 29 años, para un 24 de marzo, cuando se cumplían 20 años del golpe, y que tomó la lucha de los obreros navales en la zona norte, sobre todo en Tigre y San Fernando, como un ícono de lo que fueron las luchas obreras, la lucha del Movimiento Obrero en la década del 60 y 70. Obreros que fueron fuertemente represaliados, fuertemente represaliados. Y en esa represión, sobre todo lo que nosotros pudimos mostrar, en esa represión a los trabajadores, participó no solamente el ejército, que es el que se los llevó y los desapareció en su mayoría, sino que participó también el sindicalismo y la empresa. ¿De qué manera? El ejército llegó el 24 de marzo a la madrugada a las puertas del astillero Tarzsa con un listado de gente para llevarse. Ese listado tenía nombres que había otorgado, que había dado la empresa, pero además, al lado del nombre, había fotos, y las fotos las aportó el sindicato.”

LCV: “Algunos gremios, algunos dirigentes, no como una política del sindicato, ¿no?”

Adriana Taboada: “No, claro. En este caso, ese sindicato, en ese momento, el SOIN, el sindicato de los obreros navales, era un sindicato traidor, ¿no?, claramente. No todos tenemos colaboracionistas, por supuesto. Nosotros tenemos dirigentes que son realmente un ejemplo, y sindicatos que también pusieron el cuerpo y sus hombres, total, absolutamente, no fue el caso del SOIN. Y esto fue denunciado tempranamente, además, fue denunciado tempranamente esta connivencia entre la empresa, el poder económico, el sindicalismo entregador y las fuerzas armadas.”

LCV: “¿En qué condiciones hoy quedan entonces las causas abiertas, los juicios abiertos, y todo esto, en la medida en que está desmantelado en la Secretaría de Derechos Humanos esta expertiz?”

Adriana Taboada: “El juicio, para que los oyentes entiendan, cualquier juicio para llevarse adelante requiere tener un juez o jueces, si es un tribunal, una parte que acusa y una parte que defiende. Con esas tres patas, un juicio se lleva adelante. En los casos de los juicios de lesa humanidad, la pata acusatoria sería el Ministerio Público Fiscal. O sea, los juicios van a seguir, pero la Secretaría es como una parte que, al presentarse y ser tenida en cuenta, podía aportar mucha información, podría ser una defensa de esas pruebas. O sea, es importante ser parte de un juicio. Esto queda debilitado en algunos casos. Ya no se va a poder hacer, por ejemplo, en Córdoba. Ya hace unos meses se echó a los tres abogados que tenía la Secretaría. O sea, en Córdoba, que además tenía jurisdicción sobre La Rioja y Catamarca, ya no hay abogados de la Secretaría. En el caso de La Perla, para acusar, en la causa de La Perla, no tenemos, ya no tenemos abogado. En Corrientes, no lo hay, tampoco. No lo hay en Mar del Plata, no lo hay en Bahía. Y aquí en Capital, jurisdicción de Capital y San Martín, que es toda la causa de Campo de Mayo, se ve fuertemente debilitada porque había siete abogados aquí, de los cuales al 31 de marzo quedan tres. Que siete eran pocos para cubrir todo. Imaginate tres. Entonces, hay causas que no se van a poder cubrir, o no se van a poder cubrir de la misma manera. Una persona no puede estar respondiendo todo, ¿no? Aparte, un juicio lleva mucho esfuerzo, mucha concentración, es mucho trabajo, mucho trabajo. Así que, debilitado, perito ya no hay. Discúlpame, perito ya no hay. Conmigo se va la última perito. Este, no va a haber peritos de parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo igual te quiero anticipar que yo vuelvo a lo que hice durante 10 años, yo me vuelvo a poner a disposición de los organismos de derechos humanos y los querellantes, y voy a intervenir como perito de parte representando a las víctimas. Pero el Estado Nacional, el Ejecutivo Nacional, ya no tiene perito. O sea, esto se debilita, es importante.”

LCV: “Claro, pero se debilita en una acción programada, digamos, ¿no?”

Adriana Taboada: “Esto se, acá, en lugar de hacer una cosa de cuajo, lo que fueron haciendo se encuentra gota por gota. Además de mucho desgaste emocional, porque echaban gente, después la reincorporaban al tiempo, volvían a echar, algunos volvían a quedar adentro de la Secretaría. Hay policía, hay puertas cerradas, hay un ambiente de meses y meses de mucho estrés, de mucho hostigamiento. Entonces, tampoco era sencillo trabajar así, ¿no? Ahí quedamos los trabajadores defendiendo todo lo que podíamos defender, pero en condiciones complejas.”

Destacada

Daniel Ricci: “El gobierno sigue deteriorando el salario con propuestas muy por debajo de la inflación”

Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), pasó por La Columna Vertebral Historia de Trabajadores donde habló de la difícil situación que atraviesa la comunidad universitaria argentina. El dirigente destacó la profundización de la crisis salarial, el éxodo de docentes hacia la enseñanza privada y el extranjero, y las políticas del gobierno de Javier Milei que afectan tanto a los trabajadores como a la educación pública.

Con un acatamiento masivo del paro y un fuerte respaldo de los estudiantes, docentes y no docentes, Ricci expuso las dificultades que enfrenta el sistema educativo y denunció la falta de apoyo por parte del gobierno hacia la universidad pública.

LCV: ¿Cómo ha sido el acatamiento, Daniel?

Daniel Ricci: “El acatamiento prácticamente total el día de hoy y seguramente seguirá así mañana, expresando el rechazo de todos los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, a la pérdida salarial de más de 70 puntos frente a la inflación que llevamos desde que Milei es presidente.”

LCV: ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad universitaria: alumnos, en fin, lo que es la comunidad educativa?

Daniel Ricci: “Creo que la lucha por nuestros salarios, la lucha por la defensa de la universidad pública, tiene el apoyo tanto de los docentes, no docentes como de los estudiantes, y también se ha expresado todo el pueblo argentino en lo que fueron las marchas de abril y de octubre del año pasado. Me parece que hoy volvemos de vuelta a este conflicto luego de las vacaciones. Lamentablemente, el gobierno sigue deteriorando el salario con propuestas de menos del 2% de incremento salarial. El último mes, el de febrero, tuvimos 1,2, una brutalidad, mientras ellos mismos saben que la inflación supera el 2%, con lo cual quieren hacer perder este año más de 20 puntos, sumados a los 70 del año pasado. El gobierno lo que tiene es una política extractivista en la cual se podrán beneficiar nada más que un par de empresarios que saquen el litio y el petróleo, mientras condenan a la gran mayoría de los argentinos: los trabajadores, los empresarios Pyme, a los científicos y los estudiantes, a que cada día vayan deteriorándose su forma de vida.”

LCV: ¿Hay mucha migración de docentes de la UBA hacia la enseñanza privada?

Daniel Ricci: “Lo que vemos, no solo en la UBA, sino en las 61 universidades del país, es que el deterioro salarial de los universitarios es todavía peor que el de los trabajadores privados, con lo cual hay una migración hacia universidades privadas, hacia trabajos privados y también hacia otros países de Latinoamérica. Hoy tenemos el salario medido en dólares más bajo de toda Latinoamérica, con lo cual estamos viendo lo que es una fuga de científicos, una fuga de docentes. Imaginate que para formar un docente o un científico se lleva años, y se pierde lamentablemente muy poco tiempo con estas políticas de ajuste del gobierno de Milei.”

LCV: ¿Tienen alguna estadística acerca de cuál es el grupo o la especialidad de docentes que más migra, digo, ciencias duras, humanistas?

Daniel Ricci: “Se está viendo en general en todos los grupos de trabajo. Se ve más en los que tienen una salida laboral en el ámbito privado, como en el caso de agrónomos, médicos, odontólogos, veterinarios. Son las profesiones que tienen una mayor salida laboral, eso se ve mucho más. Y también una cosa que, por ejemplo, se ve en las escuelas universitarias, ante las escuelas de las universidades públicas, de las cuales estamos orgullosos, como el Pellegrini y el Buenos Aires de la UBA, que tenían salarios superiores a lo que era la administración de la ciudad o provincial, hoy esto se ha invertido, y lo que se está viendo es que los docentes de universidades, que en colegios secundarios ganan mucho menos que lo que ganan en su provincia. Y entonces, obviamente, están yendo a trabajar a la provincia o, en el caso de la ciudad de Buenos Aires.”

LCV: ¿Se ha cambiado el sistema jubilatorio de los docentes o sigue estando en el sistema jubilatorio actual? Hay docentes del Pellegrini que tenían una buena jubilación a una edad temprana, por el desgaste, ¿eso se ha modificado?

Daniel Ricci: “No, nosotros seguimos teniendo la jubilación del 82% móvil que recuperamos en la época en que Cristina Fernández era presidenta. La seguimos teniendo hasta el día de hoy, aunque está amenazada, la verdad, por todo lo que está pasando con los jubilados. Es lamentable el ajuste que están teniendo los que han forjado nuestra patria. Y bueno, en eso nos expresamos en solidaridad, no solo con los jubilados universitarios, sino con todos los jubilados de nuestro país.”

LCV: ¿El paro es presencial, con clases en la calle? ¿Cómo se está llevando a cabo?

Daniel Ricci: “No, el paro se está haciendo sin concurrencia en los lugares de trabajo, tanto el día de hoy como el día de mañana, martes.”

LCV: Porque además, si no, está este tema del costo que significa para el trabajador no ir a trabajar, ¿no? De paso ahorras unos mangos en tanto peso que tiene el tema de los boletos y los traslados de los pobres docentes…

Daniel Ricci: “Mirá, para reforzar más todavía lo que vos decís, una de las cosas que estamos viendo, que cerca del día 20, lo empezamos a ver el año pasado, es que empieza a haber menos alumnos en las aulas. Y eso es porque, obviamente, se quedan sin plata para poder viajar, y empiezan a pedir a los docentes que les den las clases por Zoom, cosa que, obviamente, es un deterioro absoluto de la enseñanza universitaria.”

LCV: Un deterioro que además está notando en un montón de estadísticas, ¿no? Este respecto de la capacidad de comprensión de la gente, de los primeros años, de los primeros niveles del CBC y todo lo demás. Eso acompañado con la falta de trabajo y el tema del deterioro de calidad docente, en tanto mal pagado, es un combo explosivo…

Daniel Ricci: “Sí, pero como decimos siempre, hay dos modelos de país. Hay un modelo de país que es el modelo extractivista, donde se exportan las materias primas, como el litio, como el petróleo, sin agregar ningún tipo de trabajo argentino. Para eso no hace falta ni universidad ni educación. Y hay otro modelo, que obviamente es el modelo que nosotros defendemos, que es ponerle trabajo argentino a nuestras materias primas. Para eso hay que invertir en educación, hay que invertir en desarrollo científico y tecnológico, y es lo único que permite que tengamos un modelo de país para 45 millones de argentinos con salarios dignos.”

LCV: Ya no estamos hablando de décadas, sino que estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Porque la pérdida de derechos que estamos teniendo es tan feroz como ese retroceso que te marco.

Daniel Ricci: “Te digo incluso más grave, estamos yendo más atrás de la ley Sáenz Peña, estamos yendo dos siglos para atrás. Cuando presentan la ley Ómnibus, recordarás en diciembre cuando asumió Milei, parte de esa ley, que por suerte no se aprobó en el Congreso de la Nación, decía que los padres tenían derecho a mandar a los hijos, si querían, a la escuela, y si no querían, no los mandaban, con lo cual están yendo en contra hasta de la ley de enseñanza obligatoria, que fue incluso implantada por lo que era el liberalismo, no la derecha. Están yendo a la derecha de Roca. Roca debe ser un comunista.”

LCV: El 8 de abril va a haber un paro…

Daniel Ricci: “Me parece que, como decía, la defensa de la universidad pública no solo de los universitarios, sino de todos los argentinos. Así que tendremos el apoyo de toda la sociedad. Y bueno, el 24 de marzo nos expresaremos en memoria, verdad y justicia. Y el 8 de abril, bueno, habrá un paro general que seguramente será masivo, y estamos necesitando también que la CGT y todo el movimiento obrero se pongan a la cabeza de un plan de lucha en contra de este gobierno.”

Destacada

Lorena Álvarez: “La crueldad existe hace años. Hoy estamos descubriendo un nuevo nivel de crueldad desde el gobierno”.

La periodista y columnista de Panamá Revista y la revista Supernova, Lorena Álvarez, reflexiona sobre la evolución de los espacios culturales y la transformación de la vida social a través de las décadas. Desde los bares y recintos donde se forjaban conexiones y recuerdos en tiempos de juventud, hasta las complejidades del presente que reflejan una sociedad cada vez más marcada por la crueldad y la falta de límites, la periodista ofrece una mirada crítica y nostálgica de quienes han sido testigos y partícipes de una cultura en constante cambio. En su conversación, se cruzan temas como la música, los romances, los cines de antaño, y la cultura popular que sigue modelando las identidades, tanto de los jóvenes como de las generaciones pasadas.

LCV: “¿De dónde viene esa retro? ¿La mirada tuya sociológica acerca de estos bares y los lugares de diversión, cómo viene?”

Lorena Álvarez: “Me crié frente a una estación. Yo nací en Caballito, pero me crié en Ballester y me crié frente a una estación. Y tengo una amiga que vivía muy cerquita, la vuelta sigue siendo amiga mía, y nos encantaba escaparnos, tomarnos el tren e irnos a Retiro. Todo empezó llegando a Retiro, y ahí es más cuando empezamos a crecer. Ya de Retiro nos íbamos a Corrientes. O sea que desde muy chica. Y de hecho, los sábados la gran actividad de mis papás era traernos al centro, cine. O sea que de muy chica, yo me metí y yo decía, quiero esa vida cuando sea grande. Claro, cuando empecé a ser más grande, esa vida se empezó a pagar, pero yo ya la empecé a ver de más chiquitita. Y no sé, captaba muchísimo la vida. El Palacio de la Papa Frita, la Paz, es increíble, pero yo conocí quien fue mi marido de toda la vida en La Paz. Ya era casi La Paz decadente, pero yo sabía que lo iba, y donde podía conocer al amor de mi vida, que no fuera en un bar. Y yo voy a decir otra cosa, empecé a salir muy chica. Viste que a los 15, 16, las chicas ya parecemos mucho más grandes. Entonces teníamos como la puerta abierta a un montón de lugares que uno podía ir a. Le decías a tu mamá que ibas a bailar al barrio, y nos tomamos el tren y rajábamos para el centro.”

LCV: ¿Cómo puede ser que dos personas, que tenemos una diferencia de edad interesante, en el medio hayamos disfrutado de lo mismo?

Lorena Álvarez: “El Samobar era un lugar de poesía. Pensemos, porque iba gente de 30 y pico, 40, y iba gente más joven. Entonces eso hizo que se amalgamaran dos generaciones. Porque me pasa que tengo otras amigas que también tienen mi edad, que también fuimos, y conozco gente más grande que vos, que también iba. O sea, digo, recordemos que los 90 tuvieron un dejo de también una gran nostalgia por los 70 y por los 60 musicales. Y en los 90, tuvieron esa cosa muy fuerte del blues que después no pasó nunca más. Acordate, los tipos que venían a tocar a Buenos Aires, como un a un la mar en coche, pero Viv Kin venía cada 6 meses a tocar.”

LCV: En una nota anterior pasé la petrolera Bugi Bugan, por supuesto pasé el remolcador…

Lorena Álvarez: “Mirá, te voy a contar una anécdota. El día que tocó la petrolera, me acuerdo que ese día cayó Jorge Lanata. Sí, cayó Jorge, dos en el mismo lugar. Estaba con el Ruso Verea, y estaban por grabar algo, no sé qué era, para un documental que después yo me quedé charlando con Lanata.”

LCV: Hay todo un laburo, ¿eh? Digamos, para haber destrozado toda esa cultura, no la cultura de los libros de la calle Corrientes, de los libros hurtadillas que se prestaban, de la gente que llevaba sus libros y los canjeaba. Incluso en las mesas de los bares, ¿eh? De eso hay una destrucción. Yo creo que hay una destrucción sistemática e intencionada de romper una vida cultural que hacía que nos igualara realmente. Yo creo, y recuerdo mucho mi generación, que es la generación de los 70, recuerdo lo transversal que era la lectura de un poema, la lectura, el pasarse los libros. Digo, era tan transversal como el sistema de militancia que teníamos…

Lorena Álvarez: “Mirá, me parece que hay un corte que tiene que ver mucho con mi generación. Ahí lo incluí a Pablo, o sea como generación, porque los X hemos sido pésimos transmisores de cultura. Hoy debe haber muchísimos más títulos universitarios, doctorados, máster, la gente va mucho más a la universidad. Pero pensemos en mis abuelos, mi abuelo es del 25, mi abuela del 28, mi mamá es muy joven, de los 50. Bueno, esa generación, mi abuelo, que de haber terminado sexto grado, era muchísimo más culto en términos de cultura general. Escuchaban a Antonio Carrizo, a Larrea. Las familias, había una cosa de la tradición oral. Yo todo el cine argentino que vi, lo vi gracias a mis abuelos y mucho cine gracias a mi mamá. Y ese cine que vi por ahí de chica, que ahora cuando lo vuelvo a ver digo, ‘Che, pero me hiciste ver a Luchino Visconti’. O sea, lo que yo creía que era una película así nomás, ah, vos me hiciste ver, no sé, Días de vino y rosas, creo que es una de las primeras películas de Don Jack Lemmon, que siempre hizo comedia, hace un drama tremendo, que es un drama sobre alcohólicos anónimos. Digo, lo que me hicieron ver de chica, como naturalizando ese traspaso cultural. Nosotros, los ‘X’, que somos los ‘X’, y los millennials, que más o menos, lo escribí en la última nota de Panamá, con nuestra adolescencia eterna, cortamos muchísimo eso. Entonces vos tenés toda una generación de chicos que no sé, no saben esto. Teniendo Google, no lo saben. Y ¿por qué lo sabrían? Si no hay ningún manejo, no hay ninguna instrucción. ¿Cómo uno va a ir a averiguar si alguien no te lo cuenta?”

LCV: Sí, no hay un manejo, no hay una instrucción, pero tampoco están, yo creo, los espacios comunes. A mí me parece que han desaparecido mucho los espacios comunes de estos intercambios, ¿no? Me da la sensación…

Lorena Álvarez: “Pero porque los espacios comunes cambiaron. Mira, uno quería parecerse a la gente más grande, y hoy los que somos más adultos queremos parecernos a los chicos. Entonces, vos tenés un montón de gente de mi edad, que está contentísima escuchando… Todo bien que te guste, todo bien que lo conozcas, pero no es tu música. Es mucho más normal que vos le cuentes al que viene qué escuchaste vos, y le cuentes sobre el Samobar.”

LCV: “Hemos perdido, ¿eh?, en aras de ciertos derechos que son importantes tener, ¿no? El derecho de tu cuerpo, que no te toquen cuando no querés, qué sé yo… Hemos perdido algo que yo le digo a las pibas jóvenes: el conocimiento del cuerpo del otro a través del descubrimiento de chapar. Hoy está mal, se prohíbe. Una cosa es ir a los bifes y otra cosa es ese descubrimiento que te permitía un baile o una música. No se permiten ser cursis…”

Lorena Álvarez: “La cursilería me parece que tiene que ver más con una clase… Bueno, a todo esto, el año pasado, marzo, creo que fue un día antes del Día de la Mujer, me regalaron ir a ver a Luis Miguel. Yo no pierdo ningún resente, no perdí nada de todo esto. No tengo ningún consumo vergonzante, no tengo ningún conflicto con el romanticismo. De hecho, soy muy romántica. De hecho, uno de los grandes problemas que hay es que yo quiero volver al Romanticismo. Lo reclama todo el mundo. El otro día, hace unos días, Malena Pichot, en una serie de tuits muy interesantes, decía ‘volver a la telenovela clásica’, y lo cual yo coincido. Digo, pero ojo, que volver a la telenovela clásica también incluye que va a haber prohibidos, que va a haber otra vez tipos de conflictos que, si le ponemos mucho marco teórico, se pierden. Porque el romance, en general, son amores con… Es muy difícil poner reglas dentro del amor, y me parece que lo que se fue perdiendo es que se le puso tantas reglas a las cosas.”

LCV: “¿Hoy qué les pasa a los escritores que escriben todo lavandina?”

Lorena Álvarez: “Bueno, para mí esto es un tema. Volví a ver hace poquito Los ricos también lloran, que también me asombró, porque Verónica Castro sorpresivamente, yo me había olvidado completamente. Verónica arranca la telenovela con 17, al otro día cumple 18. O sea, tiene 17. Pero el protagonista, Luis Alberto, que yo estoy enamorada de toda la infancia, tiene 32, y no es un tema. O sea, mirá, se llevan 18, sí, es 14 años, pero si es un tema en que él es un inmaduro, y que ella es mucho más madura. La edad, en términos de que él es un marmota, no que es grande. Es más, le están pidiendo que sea responsable. Es como un adolescente tardío, un Peter Pan que se dedica al juego, no quiere laburar, ese es el conflicto, no que tenga 14 años más. Sino tiene 14 años más y la responsable es ella. Me quedé asombrada. Y en Piel naranja una de las cosas más interesantes es la violencia psicológica, porque siempre se piensa en la violencia como violencia física. Y lo que sufre Marilina Ró, la telenovela, es una violencia psicológica insoportable, que todo termina en los protagonistas muertos.”

LCV: “Yo quiero tomar un par de párrafos de la nota que escribiste, que se llama La era está pariendo un límite. Después de escribir esta nota, tiene que venir al programa, dice, “Está bueno, vos ya tomaste lo de Malena Pichot, pero el T de Pichot también clamando por las novelas.” Dices, “Es muy interesante lo que se puede entreleer entre líneas. Muchos de los que respondieron también tenían una gran necesidad de volver al romance, lo cual abre todo el debate. Volver a ese tipo de ficción no es acaso retornar a un pasado donde hay límites y prohibiciones, donde hay buenos y villanos, premios y castigos, no es como volver también a la religión que ¿Qué es la reflexión posterior a esto, es además volver, dice Lorena Álvarez? Ese tipo de ficción es traer de vuelta las flores, los celos, el miedo, el piropo, las tensiones sin amores reglamentados, como suele decir Alejandra Alexandra Cohan más de una vez. Estamos dispuestos a volver a sentir sin anestesia ni victimización, otro interrogante que sería bueno desentrañar…

Lorena Álvarez: “Es que los romances, el romance tal cual, vos sabés que ahora estoy viendo… viste que estoy viendo mucho cine mexicano, de la era dorada. Estoy como copadísima. Estoy volviendo a ver todo eso, la cantidad de romances donde pasan cosas y donde uno tiene que bancarse las angustias. Esta es una época donde uno se anestesia, todos yendo al psiquiatra, al psicólogo, estamos tomando pastillas para no sentir, y en realidad tampoco está pasando nada, porque hay un montón de cosas que no sentimos. O sea, un romance que sale mal, pareciera que no lo podemos vivir. Bueno, hay que vivirlo, la gente está como diciendo: bueno, ¿qué me vas a dar?, ¿qué te voy a dar?”

LCV: “¿Y de los mexicanos, qué más rescatas?”

Lorena Álvarez: “De los mexicanos estoy como loca, porque me estoy dando cuenta que los últimos 25 años han tenido un cine político que nosotros no hemos tenido. Cuando nosotros veamos, pasen 10 años o dentro de tres meses, lo que fue desde el 2000 a esta altura, no vamos a saber qué pasó en este país porque hemos copiado mucho el cine americano. Y si no tenemos grandes películas como El secreto de sus ojos, que son de los 70 o de 1985… estuve viendo cine mexicano, entre el 99 y tenés un montón de claves, como la Ley de Herodes, una que es la primer película que discute y se mete contra el PRI, que dicen que bueno, el PRI pierde después de esa película. Después vi, que son tres películas, que una es interesantísima, La dictadura perfecta… y acá te quería contar una sola cosa con respecto a las nuevas derechas. La dictadura perfecta, que es una película del 2014 que habla de política, medios, y la mar en coche, y adivina lo que descubro: ese título viene de una pelea, hubo una discusión una vez, se cae el muro en el 89, en el 90, Televisa había un programa especial con Enrique Krauze… o sea, te estoy hablando de grandes intelectuales, invitaban a Vargas Llosa y entre el panel estaba, por ahí, Octavio Paz. Entonces, en un momento están hablando de dictaduras, totalitarismo, está lleno de polacos, de rusos, la caída del muro, entonces en un momento Octavio Paz dice: “Bueno, están hablando de dictaduras, que por suerte México no vive”, y Vargas Llosa recoge el guante y dice: “Disculpame, pero México ha sido una de las perfectas dictaduras, es la dictadura perfecta”. Entonces, le explica sobre el PRI y los atentados… empecé a mirar cosas libertarias de hace cinco o seis años, y ves que uno piensa que la derecha no se está formando para nada y mucho de lo que bajan es parte de esa conversación de Vargas Llosa, bajada a chicos más así, pero esto de los 70 años… esto es lo que decían sobre el peronismo y digo, están tomando… o sea, se están culturizando muchísimo más de lo que nosotros imaginamos. Vemos esas imágenes y… bueno, como todo el tiempo se habla todo rápido… qué sé yo, pero digo, entonces, me estoy dando cuenta que tenemos un destino mucho más latinoamericano del que creemos. Y por eso todo lo que son las lecturas que está haciendo hoy parte del peronismo, con lecturas europeas, con lecturas americanas, no están funcionando en este país. Porque nuestro país tiene de verdad una raíz muy latinoamericana, por eso amamos el melodrama, por eso amamos el drama, por eso no está funcionando. Cuando ponen tantos límites en las historias, nos aburren. Cuando yo era chica, o sea, iba a ver a Los Redondos, me encontré hace poco mi agenda que yo tenía con mis actividades que era, “Hoy ir a tal recital”, mis actividades que no hacía nada, a la escuela y de ahí, solo salía, me iba a bailar, salía mucho… Hoy te toca para cultural y encontré la letra de La mentira… o sea, tenía 17, 18 años, me iba a ver a Los Redondos, pero el bolero me mataba, me encantaba…”

LCV: “Pero uno puede ser absolutamente ecléctico, yo a ver, encontré la… estos boleros no son de tu época, ni tampoco de la mía, mucho menos de la tuya, era mi vieja y mi viejo escuchando esto y bailando en el comedor, o sea, en la terraza de casa, poner esto y ver a mi mamá y a mi papá bailando esto y al rato bailando un rock de Elvis Presley… Yo crecí con la música ecléctica en mi casa, del tango al rock, pasando por esto, la salsa y el Caribe, y la música cubana. Digo, mis viejos eran, en ese sentido, la cultura de transmisión, en lo que tenía que ver con la cuestión musical, fue impresionante, ¿no?”

Lorena Álvarez: “La nota también lo digo, que la lucha… porque cuando tus padres ponían, yo estoy segura que al principio, no es que mi papá ponía Charles Aznavour, yo estoy segura que me quería cambiarlo. La realidad es que se internalizó y después hay alguna música que pasó a mis padres de la mía porque también les gustó, pero siempre se respetó esa cosa de “vos también tenés que conocer el pasado…”

LCV: “A veces los sentimientos son un tango o un bolero, o un bolero, digo, como que te llega, como que está adentro, y los pibes, vos ves bluseros o ves pibes que hoy hacen reversiones de cosas maravillosas que tienen que ver con aquella música de sus abuelos o tatarabuelos, ¿no?”

Lorena Álvarez: “El tango es una cosa, el bolero lo tengo incorporado. O sea, lo tengo incorporado porque a mí me llegó de chica, vuelvo a repetir, en el medio estaba con mis cosas, porque no siempre tenés que buscar su espacio, su lugar. Pero no podía alejarme del tango nunca, me alejé del tango y nunca me alejé del bolero… y en ese cuaderno te lo hubiera traído que casi me muero, cuando veo que digo “tal recital, tal otro” y veo que está la letra completa, o sea, yo estaría enamorada de alguno… pues, yo me enamoraba mucho.”

LCV: “Volviendo con la nota, “La era está pariendo un límite” en Panamá Revista. El tema de la frustración, ¿cómo revertir esas frustraciones que nos provoca esta crueldad que nos da una suerte de anomia? Nos quedamos pasmados.”

Lorena Álvarez: “Es que desde que empezó el siglo ha sido absolutamente cruel, no nos estamos dando cuenta. Uno cree que ahora la crueldad llegó porque es oficial, pero la crueldad es política pública. Y si uno empieza a mirar… te estoy diciendo los últimos años, porque fueron un caso tras otro, el caso de Fernando Báez Sosa, lo patean en la cabeza… digo, estoy hablando de casos así, a un chico que lo terminan pateando… claro, la transversal… claro, te roban un celular y te pegan cinco tiros. Digo, la gente… por eso hay que tener cuidado con la palabra crueldad, porque hay una sociedad que ya vive en situación de crueldad todo el tiempo, vas a laburar y te roban. Bueno, esa persona también siente que son crueles con ellos mismos, te dejan a la deriva, de Dios… bueno, se sienten que la gente es cruel con uno mismo. Digo, es el clímax de la crueldad, por eso lo estamos descubriendo ahora, otras nuevas facetas de la crueldad, que es desde el oficialismo.”

LCV: “La explícita, la que no pide perdón, la que se considera con derecho a ser cruel y se acabó.”

Lorena Álvarez: “Claro, pero digo, es una sociedad que ya venía padeciendo hace muchos años.”

LCV: “Y porque por algo votó y admitió una crueldad del discurso que ya estaba evidente en las campañas, ¿no? Porque son vidas crueles.”

Lorena Álvarez: “Por ejemplo, vuelvo a repetir, si vos tenés un 60, un 50% de una economía informal, esa gente ya vive en una situación de crueldad cotidiana. No hay vacaciones, no hay esto, y si laburás, laburás. Entonces, ¿por qué esa persona va a ser permeable a conmoverse con un despido? Es terrible lo que estoy diciendo, pero estás viviendo atado con alambre hace años, y la pandemia lo dejó muy claro. La pandemia desnudó que entre salud y economía, la gente prefería economía. Y acá vuelvo a México, fíjate que dice… no todos los oficialismos perdieron, no es casual que AMLO, o sea, que Claudia Sheinbaum haya ganado. Es que de verdad López Obrador entendió que tenía una economía informal y entre economía y salud, apostó por la economía. Fíjate que a la larga ganó. Parecía cruel porque murió mucha gente, pero bueno, así fue, era lo que parecía que esa gente quería.”

LCV: “Un temita que se desprende también de esta nota y que tiene que ver con la eterna adolescencia a la que mi generación también se somete a través de cirugías, a través de un montón de cuestiones, a través de una cosa es querer estar informado y otra cosa es competir con el hijo o la hija en la situación de la misma ropa, o de la misma música, o del mismo recital, o de la misma historia, o de encontrar a la mamá en el mismo boliche, o al papá en el mismo boliche, da lo mismo. Esta cuestión de romper el límite que hay de autoridad también. En ese sentido, digo, no tenemos autoridad o no hemos desarrollado o no queremos ejercerla, porque también es una generación de culpas…”

Lorena Álvarez: “Nuestra es la generación hija de los 60. Mi mamá, del 53, son generaciones que han sido creadas con mucha mano dura. Entonces a nosotros nos dieron una libertad… te repito, arranqué todo contando que yo salía a los 14, 15 años, a mí me dieron una libertad que mi mamá decía: “a mí no me dejaron salir”. Yo me casé virgen… bueno, vos hacías otra cosa. A mí no me… no me pusieron límites. Por ende, es una generación que tampoco sabe ponerlos. Pues en general, cuando no te ponen límites, tampoco sabes cómo hacerlo, digo.”