Archivo

Todos tenemos hollín en los pulmones, por Hernán López Echagüe

El 25 de enero de 1997, la sociedad argentina se veía sacudida por un crimen atroz: un reportero gráfico de la revista Noticias, aparecía muerto, calcinado, con las manos y pies atados y dos disparos en la cabeza después de haber ido a cubrir de una fiesta de renombrados empresarios de Pinamar. La autopsia demostró que Cabezas tenía hollín en los pulmones, lo que indicaba que aún respiraba cuando el auto con él en su interior era invadido por las llamas. Las investigaciones recorrieron muchas pistas, varias de ellas fraguadas por la Policía Bonaerense que demostraba una y otra vez intentar desviar la investigación y resolver rápidamente el caso. El diario La Nación, le solicitó una nota al periodista Hernán López Echagüe quien se había convertido en emblema del ‘periodista agredido” luego de sufrir dos agresiones -un navajazo de advertencia en la puerta de su casa y un intento de secuestro en los alrededores del Bingo de Avellaneda, abortado por la aparición de un patrullero-. La persecución López Echagüe provenía de sectores del Mercado Central ligados a patotas Duhaldista. Desde Uruguay, en donde intentaba recuperar la tranquilidad y finalizar un nuevo libro sobre la Triple Frontera, escribió de un tirón este artículo.

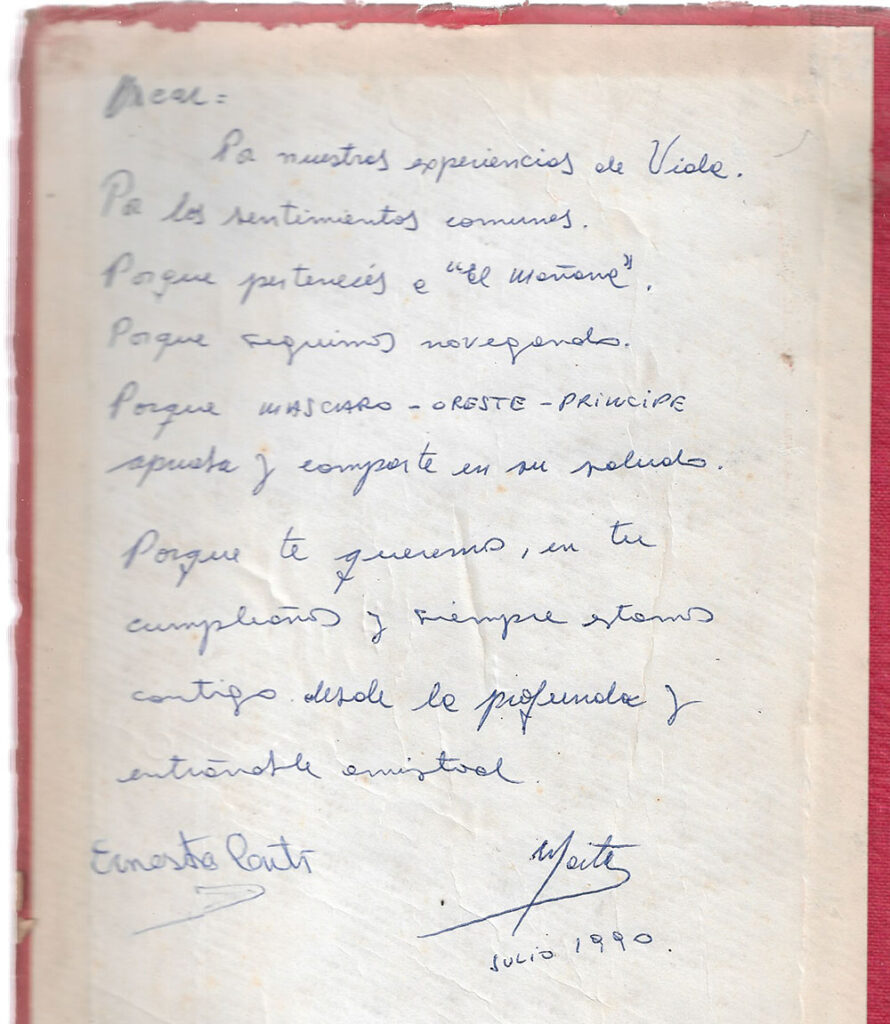

Hoy lo recuperamos para el Archivo de LCV, tomado del libro ‘Postales Menemistas’ editado por editorial Perfil, quien publicó una compilación de artículos de este joven periodista que luego de recibir más amenazas y una catarata de juicios por la publicación de su libro “El Otro” dedicado al entonce gobernador Duhalde quien se disputaba la conducción del peronismo con el president Menem, buscaría refugio con su familia del otro lado del río.

Todos tenemos hollín en los pulmones, por Hernán López Echagüe

Febrero de 1977, diario La Nación

El asesinato de José Luis Cabezas es un hecho obsceno, cometido en una sociedad habituada a cerrar los ojos ante la obscenidad, o, en el mejor de los casos, a tomarla como un avatar, como un mal pasajero. Es dable preguntarse si en este caso la sociedad cobrará vida o, como ha sucedido en otras ocasiones, pronto olvidará el mazazo, se abrazará a los electrodomésticos, al fetiche de la estabilidad, y por fin añadirá el episodio a la extensa lista de obscenidades que han ocurrido a partir de mediados de 1989: los sopapos, navajazos y amenazas a periodistas; el asesinato del obrero Víctor Choque en Tierra del Fuego; las agresiones sufridas por el fiscal fiscal Pablo Lanusse; el assinato de María Soledad Morales, las decenas de atropellos cometidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires; los disparos contra Fernando ‘Pino’ Solanas; los feroces atentados contra la comunidad judía; la continua represión a manifestaciones; las enigmáticas muertes en torno a la Aduana; etc, etc, etc.

Obscenidades que parecen lejanas en el espacio y en el tiempo.

Presumir, como buena parte de la sociedad presume, que el asesinato de Cabezas no ha sido más que un brutal ataque a la libertad de expresión, comporta un grave desatino cuyas consecuencias habrán de aflorar tarde o temprano. El asesinato de Cabezas ha sido la lógica culminación de una serie de obscenidades frente a las cuales, continua e ingenuamente el gobierno ha pretendido permanecer ajeno.

Desde luego, en el interior de la gente que ha cometido este crimen impera el fuego. Pero es menester avivarlo.

Basta echar un vistazo a la historia del país para comprender que hechos de esta naturaleza suceden cuando los gobiernos crean y promueven las condiciones políticas, sociales y morales y éticas que tornan posible su comisión. Cuando los gobiernos hacen de la obscenidad uno de sus rasgos más distintivo.

Obsceno es que los actos de un gobierno procuren satisfacer, pura y exclusivamente, la ley del libre mercado y los antojos de un puñado de empresarios sin escrúpulos. Obsceno es que un presidente, a viva voz, celebre el ingreso de capitales sin importarle su procedencia. Obsceno es que los funcionarios de un gobierno aparezcan enlazados, una y otra vez, a personajes como Al Kassar, Gaith Pharaom, Ibrahim Al Ibrahim, Yabrán o Ghadaffi, es decir, al narcotráfico, al matonaje, a los negocios turbios. Obsceno en extremo es ignorar la independencia del Poder Judicial y llamar ‘delincuentes’ a periodistas y opositores.

Pero más obsceno que todo es la inercia. Cuando el virus de la quietud y de la indiferencia se instala en una sociedad, no hay medicina que logre aplacar sus terribles efectos. Al igual que en épcas de muerte y oscurantismo, con el correr del tiempo la solidaridad se difumina, la identidad lanquidece, y crímenes como el de Cabezas, por tanto, adquieren el caracter de cosa común y ordinaria.

Cuando una bomba destruyó el edificio de la embajada de Israel, todos repletamos las calles de Buenos Aires y en silencio, con los párpados apretados, todos fuimos judíos. Pero no fue otra cosa que un relumbre de solidaridad, un compromiso tan duradero como un estornudo; algo más parecido a una fugaz visita de pésame que a un acto fundado en hondas convicciones. Porque tiempo más tarde, y una vez más a lo largo de contadas horas, estimamos sensato colocarnos nuevamente el disfraz judío, como en un multitudinario baile de máscaras.

Todos estamos entrelazados por un lugar común que va más allá de fortuitas diferencias religiosas, filosóficas, políticas o profesionales: la vida. Y sin embargo estamos habituados a que nos reúna la muerte.

Una sociedad adormilada, que no emerge de su insultante letargo, no puede exigirnos a los periodistas que frente a hechos de esta índole inflemos el pecho y sin rodeos continuemos hurgando en esas enormes cloacas que nosotros no hemos inventado. No somos corresponsales de guerra, aunque a menudo plumas y lentes deban desplazarse entre escombros y cenizas, entre bandas violentas que han convertido al país en un inabarcable campo de batalla donde la vida es ingrávida.

Desde la madrugada del sábado último, y de modo ya irremisible, todos los argentinos somos José Luis Cabezas. Todos tenemos hollín en los pulmones. Todos estamos encerrados en el interior de un vehículo en llamas, en un camino de tierra, a contados metros de opulentas mansiones en cuyos jardines la fiesta continúa.

Archivo

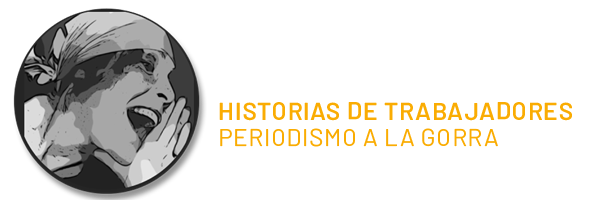

ARCHIVO/La corrupción sigue estando de moda, por Oscar Taffetani

Esta semana, el maestro Oscar Taffetani comparte una nota de su archivo personal escrita el 16 de mayo de 1993 –hace 31 años-. Eran los noventa, tiempos de “menemato” cuando estallaba el boom de los escándalos de corrupción. Nunca, hasta ese momento, se habían visto tantos funcionarios procesados por malversación de fondos, coimas, contrabando, venta ilegal de armas o enriquecimiento ilícito. La lista es larga. Algunos han pasado rápidamente al olvido, como el ex concejal justicialista José Manuel Pico condenado por la justicia porteña a cinco de años de prisión y diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por el delito de enriquecimiento ilícito. “Me quieren convertir en un monstruo”, se lamentaba, conciente de que él no hacía nada diferente a lo que hacían todos. Fue el primer político de cierta relevancia condenado por corrupción a quince días de las elecciones presidenciales.

Con mejor o peor suerte, tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados altos funcionarios, entre otros: Carlos Grosso; María Julia Alsogaray; Víctor Alderete; José Luis Manzano, Antonio Erman González; Carlos Corach; Amira y Emir Yoma; Ángel Eduardo Maza; Domingo Cavallo; Gostanian y el propio presidente Carlos Menem quien fue condenado por peculado, contrabando de armas y sobresueldos, pero gracias a los fueros nunca debió cumplir su pena. En 1994, el presidente del Banco Nación, junto a ex directores y cinco empresarios fueron procesado por el supuesto pago de 21 millones de coimas a IBM por la renovación de su sistema informático. El hermano y secretario de uno de los imputados, Marcelo Cattáneo, apareció suicidado. Las muertes dudosas de personajes vinculados al gobierno iban en aumento.

Distintos negociados fueron tapa de diarios y revistas. Los libros de investigación eran Best Sellers (Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky; El Otro, de Hernán López Echagüe; El Jefe, de Gabriela Cerruti; o Pizza con Champagne de Silvina Walger, se vendían por cientos de miles). Con buen tino, Oscar Taffetani titulaba una nota publicada en la revista Nueva: “La corrupción está de moda”. Una moda que llegó para quedarse.

¿Cuáles son las razones y la solución de semejante descalabro? O.T. recorre los principales hechos de corrupción en Argentina y el mundo. ¿Cómo salir de esta telaraña? Un debate más vigente que nunca.

Corrupción está de moda

Un fantasma viscoso recorre el planeta. Los diarios lo llaman corrupción. Los políticos y los periodistas lo llaman corrupción. La gente lo llama corrupción. ¿De qué se trata?

El barón de Montesquieu escribió en alguno de los treintaiún volúmenes que componen Del espíritu de las leyes (1748), que “el principio de democracia se corrompe cuando una nación pierde el espíritu de igualdad y lo interpreta arbitrariamente”.

Según el ilustre barón (a quien solemos citar de oído), una neta separación entre los poderes del Estado produce la mutua limitación que salvaguarda las libertades.

Claro que el sistema que Montesquieu tomaba por modelo de democracia era el inglés, donde el Poder Ejecutivo reposaba en el Príncipe (consorte o sinsorte), el Legislativo en la Cámara de los Lores (reclutados en la nobleza) y el Judicial en esas convulsionadas cortes provincianas que supieron describir Shakespeare y Marlowe.

En cuanto a los “países cálidos” (así llamaba a las colonias africanas, asiáticas y americanas), el tratadista observaba que “están más dispuestos que los fríos a la servidumbre”… Hasta allí Montesquieu.

Montes… ¿quién?

En América latina, lo mismo que en los jóvenes países africanos y asiáticos, la democracia política padece aún hoy el vicio del caudillismo. Los tres poderes suelen estar sujetos a la voluntad de uno solo: el Ejecutivo.

Cuando se habla de corrupción, entonces, por lo general, se habla de un juez o un legislador sobornado, de un amigo o un pariente del “Número 1” que se acomoda en un puesto público, que resulta beneficiario de una dudosa licitación o que impunemente viola las leyes al amparo de su protector.

De esta clase de corrupción sabemos mucho en América latina. La historia del continente –sin necesidad de hacer revisionismo– está plagada de caudillos, militares y civiles, que convirtieron su antojo en ley severa, que se enriquecieron en la función pública, que entraron al gobierno por la puerta grande, “para acabar con la corrupción” y salieron por la puerta de servicio, entre gallos y medianoche, con los bolsillos llenos.

En los países anglosajones (algo de razón tenía Montesquieu) la vigilancia civil sobre los poderes es mayor. Los ciudadanos que sangrientamente conquistaron sus derechos poniendo fin, o por lo menos un límite, a la monarquía, saben defenderlos mejor.

No están libres del azote de la corrupción (que prefieren llamar inmoralidad), pero tienen aceitados los mecanismos democráticos para combatirla.

El affaire Watergate en los Estados Unidos (espionaje republicano en la sede del Partido Demócrata) le costó la presidencia a Richard Nixon. El affaire Irán-contras (llamado por la prensa Irangate) llevó a un juicio público a altos jefes militares y determinó el cambio de política hacia Centroamérica.

Curiosamente, los hechos inmorales de más gravitación en la política norteamericana fueron descubiertos por la prensa. Dos periodistas del Washington Post, amparándose en la Quinta Enmienda de su Constitución, desataron el escándalo que acabó con Nixon.

El cuarto poder entra en escena

¿Son posibles los Watergates en América latina? Ardua pregunta. La regla –salvo raras excepciones– es que todo concluye con la denuncia. Los efectos jurídicos no van más allá de la renuncia al cargo por parte del funcionarios involucrado o de un “fusible” de éste.

No obstante, debe reconocerse que haber hecho públicos los ilícitos y haber conseguido la renuncia o alejamiento de funcionarios corruptos, no es poco mérito, habida cuenta de la ostensible lentitud del Poder Legislativo y la mora del Poder Judicial para intervenir en esas cuestiones.

Otra pregunta que puede escucharse en la calle es: ¿Hay más corrupción ahora que antes? ¿O es que ahora se sabe más?

Las respuestas invariablemente estarán teñidas de un color político. A pesar de ello, habrá coincidencia general en observar que, gracias a la existencia de una prensa independiente y diversa, hoy puede saberse más de lo que pasa “en palacio”. La ciudadanía dispone de un instrumento tan poderoso como aquéllos –devaluados– que le brindó la bicentenaria Revolución Francesa.

No todas son rosas en la Galaxia Gutenberg, por supuesto: un medio de prensa puede ser sobornado, como puede serlo un policía, un juez, un legislador. Pero corre también el riesgo de quedar en evidencia y sufrir un terrible castigo: que los lectores dejen de comprarlo.

En ocasiones, los diarios, radios o canales televisivos son instrumento de una singular batalla. Es cuando los acusados de corrupción se defienden denunciando algún fraude o ilícito cometido por sus acusadores.

La batalla –aquí reaparece Montesquieu– no es mala en sí misma, puesto que ayuda a que se conozca toda la verdad. El libre juego de los poderes, incluido el Cuarto, es el mejor certificado de buena salud del orden democrático.

Mal olor en el planeta

Una mirada a la política internacional, poco antes del fin de siglo, podría acabar con las más recónditas esperanzas de justicia. En todas partes se cuecen habas. En todas partes había –o hay– corrupción política.

EN EL PRIMER MUNDO

No hace tanto desde que se conocieron las coimas que pagó la Lockheed Aircraft para colocar sus aviones en países “intachables” como Suecia, Francia, la ex República Federal de Alemania y el Japón. Desde el Príncipe Bernardo de Holanda (quien provocó la abdicación de la reina Juliana) hasta el primer ministro japonés Kakuel Tanaka (quien prefirió que el harakiri se lo hicieran algunos ofuscados kamikazes), todos recibieron su sobre o su giro reservado a un banco suizo.

Recientemente –para no abundar en ejemplos– estallaron escándalos en Inglaterra (por comisiones de los ministros en la privatización de servicios); Francia –por “donaciones” y blanqueo de dinero negro a través de partidos de centro-derecha y centro-izquierda–; España (por comisiones en las obras de Expo-Sevilla, finanzas negras y sobornos en el PSOE); Italia –por relaciones de los principales dirigentes políticos y del gobierno con la mafia– y hasta en el lejano, insospechable y poderoso Imperio del Sol Naciente (por declaraciones del político sobornador Shin Kanemaru, quien destapó una olla que no contenía precisamente arroz).

EN EL EX-SEGUNDO MUNDO

El advenimiento de la era Gorbachov puso al descubierto las prebendas y turbios manjeos de los dirigentes soviéticos de la era Brezhnev. No terminó allí la danza: los dirigentes del ex PCUS vaciaron las empresas estatales y fugaron divisas hacia los bancos suizos poco antes de la caída de Gorbachov y el ascenso de Yeltsin.

Uno de los países que aún se declara regido por los principios del socialismo, Cuba, conjuró hace tres años un escándalo por narcotráfico que amenazó acabar con el gobierno de Fidel y Raúl Castro. El chivo emisario fue el fusilado general Ochoa, Nº 3 de la nomenclatura cubana.

EN EL TERCER MUNDO

En la Argentina, el reelecto presidente Carlos Menem ostenta el récord de tener la mayor cantidad de funcionarios procesados en la historia de su país y la región.

La caída de Ferdinando Marcos, en las Filipinas, ocurrida hace unos años, puso al descubierto el enorme grado de corrupción que puede generar un gobierno cuando aspira a perpetuarse.

El affaire Collor, en Brasil, fue un caso reciente de corrupción política (enriquecimiento ilícito) con desenlace ejemplar: el juicio político y destitución del Presidente por el Parlamento.

EN LAS NACIONES UNIDAS

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de origen japonés, fue acusado de comprar su reelección. La denuncia extiende las sospechas a casos anteriores (como el del ex SS Kurt Waldheim).

EN LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS

Generation Ecologie, un partido verde francés cuyo dirigente Brice Lalonde fue designado ministro de Medio Ambiente, aceptó importantes contribuciones financieras de empresas a las que decía combatir (como la Sandoz suiza, principal contaminadora del Rhin).

Mal de muchos ¿consuelo de tontos?

Martin Woollacott, del periódico londinense The Guardian, se refirió en un artículo a las distintas formas de corrupción política existentes en el mundo. Desde lo que en Francia llaman “tremper le pain dans le sauce” (mojar el pan en la salsa) hasta lo que los japoneses llaman sin pudor “política del dinero”, pasando por la Tangente italiana, todopoderosa antes de la llegada de los mani pulite. Al hablar Woollacott del mundo anglosajón, desliza irónico: “…tenemos formas menos obvias de corrupción, además de la justa cuota de soborno y de coima…”

He allí una de las probables causas del gran destape de fin de siglo: lo que los Estados y el mismo sistema mundial no toleran no es la corrupción habitual (el “punto” o “punto y medio” de comisión que lubrica el comercio internacional). Lo que el sistema mundial no tolera –porque vuelve imprevisible el futuro de la humanidad– es el exceso de corrupción, esa masa viscosa que entorpece el desarrollo de la economía y las relaciones internacionales.

Desde un punto de vista pragmático, entonces, –dejando el idealismo para mejor momento–, de lo que se trata es de llevar los niveles de corrupción administrativa y política al mínimo posible.

¿Quién puede hacerlo?

Allí regresamos a Montesquieu, aquel pensador francés que fue bautizado en brazos de un pordiosero (porque sus padres querían que aprendiera de niño que todos los hombres son iguales ante Dios). Regresamos a Montesquieu y hallamos que la mejor manera de combatir la corrupción, en casa y en el mundo, es garantizar la independencia de los tres poderes (incluido el cuarto) y luchar por un ejercicio moral de la política.

Archivo

ARCHIVO / Nunca te bañes con tus primas, por Ricardo Ragendorfer

Este artículo fue publicado por la revista El Porteño en la sección Serie Negra de junio 1989. Por entonces, conceptos cómo “violencia de género” y “femicidio” eran catalogados bajo la inexacta nomenclatura de “crimen pasional”. Pero en las extrañas muertes de Irma Gijón y Gloria Fernández ni siquiera fue considerada esta hipótesis. Y por una razón de peso: su carácter sobrenatural hizo que rebasara las fronteras del hecho policíaco para convertirse en una pieza única de la literatura gótica, pero del mundo real. RR

Bajó de la ambulancia, verificó la altura de la calle y tocó el timbre. Media hora antes, la telefonista del Hospital Municipal de Vicente López expidió una orden de visita en favor de Gloria Fernández, especificando como motivo una simple descompostura. Cuando el médico cruzó el hall y fue llevado al living, encontró a la paciente recostada en un sofá.

La mujer que lo hizo pasar sólo le dijo:

–Se empezó a sentir mal a la tarde, después de comer.

El recién llegado se calzó el estetoscopio y auscultó el pecho de la enferma. Luego extrajo una linterna de bolsillo y pasó a escudriñar el color de la garganta. Acto seguido, se puso a redactar una receta. Y mirando a sus interlocutoras, recitó el diagnóstico:

—No es una descompostura. Aunque puede ser que el almuerzo haya caído mal. Para mí, es un estado gripal. Tiene la presión baja y unas líneas de fiebre. Tómese un Multín cada seis horas. Por lo del estómago, no coma nada pesado; es más, si aguanta, trate de no cenar.

Dicho esto, guardó sus instrumentos y se perdió por la puerta, saludando con un imperceptible movimiento de cabeza. Y ya en la ambulancia, le comentó al chofer:

–Vinimos por una gripe. Nada más que una gripe.

En ese momento no sabía que el caso no tardaría de complicarse, precisamente por una descompostura, pero no de tipo estomacal.

Tres días después, es decir el domingo 16 de abril, el departamento de la calle Melo 3300, de Florida, se convirtió en centro de atención de investigadores policiales, médicos forenses e, incluso, técnicos de Obras Sanitarias. Sin embargo, los primeros que tomaron intervención fueron simples integrantes de una cuadrilla de Gas del Estado.

A la mañana del día anterior, el propietario del departamento, que moraba en el segundo piso del edificio, percibió la fragancia —según él— inequívoca de un escape gaseoso. No sólo cerró la llave de paso, sino que convocó al personal especializado para que constatara la pérdida del fluido. Los de Gas del Estado no la encontraron.

Recién al día siguiente salió a la luz que semejante aroma correspondía, en realidad, a la descomposición de los cuerpos de Irma Gijón, de 21 años, y Gloria Fernández, de 15, que se estaban pudriendo en la bañera.

El propietario no daba crédito a sus ojos (ni a su olfato).

Ya entonces, ese departamento se encontraba invadido por uniformados y peritos.

En la bañera aún permanecían los cadáveres, flotando en un líquido que no parecía agua, ya que mostraba una tonalidad color ladrillo. El de la más joven apuntaba hacia el este. Frente a ella estaba los despojos de la que, en vida, había sido su prima.

A simple vista, daba la impresión de que la muerte le había llegado justo al sacarse la bombacha, dado que esa prenda estaba muy cerca de su mano, cuyo brazo quedó rígido fuera del receptáculo.

Pero no se puede decir que esas muertes “súbitas y simultáneas”, como fueron caratuladas a falta de más datos, les hayan conferido a sus protagonistas el don de parecer dormidas. Por el contrario, además de la pestilencia propia de la carne al corromperse, la piel de ambas mutó su color natural a un azulado cadmino, correspondiente a la descomposición cadavérica de alguien que dejó el mundo de los vivos hace más de 30 días. Pero el problema era que sólo llevaban en la bañera no más de tres.

A partir de entonces, casi una veintena de peritos, entre los que se encontraban efectivos del SEIT (Servicio Especial de Investigaciones Técnicas), junto a forenses, además de personal policial numerario, pulularon semanas enteras, tanto por el departamento como sobre los cuerpos de las primas Gijón-Fernández, tratando de determinar la causa de tan extraño fin y la razón del desacostumbrado deterioro.

Lo cierto era que los manuales de medicina legal establecen etapas y lapsos, según sea invierno o verano. Así como en un ahogado deben transcurrir entre 3 y 5 días o 5 y 6 horas —depende de la estación— para que se consume la rigidez cadavérica, el enfriamiento del cuerpo y blanqueo de la epidermis, en este caso, sobre la base de partes extremadamente oscuras e hinchadas, más el detalle de brazos y piernas blandas y arrugadas, se determinó que, en teoría, tales cuerpos corresponderían a 30 días de descomposición, si se trataba del invierno, o 2 semanas en temporada estival.

Pero había un hecho cierto: una vecina de las malogradas mujeres echó por tierra los conceptos de la medicina forense, afirmando en su declaración testimonial: “Antenoche (por el 13 de abril) Irma me pidió permiso para hablar por teléfono con el Hospital de Vicente López y llamó a una ambulancia porque su prima sufría una leve indisposición”.

Eso coincidió con la receta hallada en el living, donde se recomendaba la ingestión de Multín, un antipirético. De allí en más, sobre hipótesis tan poco felices como la muerte por electrocución, ahogo, intoxicación e, incluso, la formación de un arco voltaico, pero ante la certeza de que esos decesos sólo pudieron haber sobrevenido a través del trámite propiciador de un homicida, los encargados de esclarecerlos se dieron a la caza del facultativo que había atendido a una de las víctimas poco antes de la muerte.

A decir verdad, la policía tropezó con grandes inconvenientes para dar con el médico. Claro que a la declaración que efectuaría se le asignaba gran importancia. Y luego de una fatigosa búsqueda, el profesional fue hallado: Se trata del doctor Arnoldo Bresciani, médico cirujano, director de una clínica y auditor de un prepago, que además pertenece al plantel del Hospital de Vicente López.

Cuando estuvo frente a los policías que lo interrogaban sobre los detalles de aquella visita, Bresciani comprendió que, a fin de cuentas, el caso tratado tuvo al final que ver con una descomposición.

—No puede ser que el cuerpo de las chicas presente la descomposición de un mes —farfulló, ante un policía de civil que anotaba todo en una libretita.

El médico después declararía: “No fui el último en verlas con vida”. Pormenorizando tal afirmación, Bresciani exhibió los argumentos propios de un experto en novela policiales inglesas: “El domingo por la mañana, cuando entró la policía, encontraron mi receta y un frasco de Multín nuevo, es decir, recién comprado. Estaba abierto y faltaban dos comprimidos. Yo le había recetado a la paciente tomar uno cada 6 horas. Si cumplió con tal indicación, no habría muerto a la medianoche del jueves, sino a la mañana del viernes (…) Si una de ellas fue ese día a la farmacia yo no fui el último en verlas con vida; ni tampoco lo soy si ellas mandaron a alguien a comprar el remedio”.

En síntesis, la investigación policial estaba nuevamente en cero, salvo, lógicamente, las dispares hipótesis irradiadas desde varios medios, que no excluyeron la presunta complicidad de las temibles mambas, una de las más peligrosas especies de serpiente, originaria de Nueva Guinea, cuyo veneno no suele ser proclive a aparecer en los resultados de una autopsia.

Pero hasta ese punto, aunque sin visos de esclarecimiento, el caso de las muertas de la bañera fue una simple investigación policial. A partir de un nuevo episodio, el hecho pasó al rango de la novela gótica. Eso se encarga de declarar el juez Raúl Adolfo Casal, que entiende en la causa:

“Yo, personalmente, hice retirar aquel domingo los cuerpos de la bañera, llevarlos a la morgue y luego ordené higienizar aquella vivienda, donde los olores eran realmente pestilentes. También verifiqué personalmente la limpieza de aquella bañera, su saneamiento y demás trabajos de higiene. Pues bien, dos semanas después decidí regresar al escenario del suceso. El departamento había quedado cerrado con llave y la llave se encontraba en la seccional 1a de Vicente López. Pasé a buscarla y me fui hacia esa casa. Cuando entré, imaginen mi sorpresa al ver que la bañera estaba nuevamente llena de agua y, para mayor asombro, repleta de fauna cadavérica”.

Sobre los contornos de un misterio insondable solo quedan las huellas de los deudos desolados, próximos o involuntarios de un deceso sin explicación aparente.

El médico Bresciani sigue haciendo lo de siempre. Pero su vecina, cuando lo saluda, ya no le mira los ojos y, quizá, piense que en ese hombre flaco y bigotudo está el eslabón perdido de aquel caso que persiste en salir entre los diarios. Al juez Casal, desde el día en que regresó al lugar del crimen, se le pone la piel de gallina cada vez que alguien le menciona el expediente. El propietario de la vivienda, por último, convencido de que ningún necesitado de arrendar un domicilio accedería a asearse en la bañera donde aparecieron las dos primas, no sabe si resignarse a no alquilar más su propiedad, clausurarla, o directamente llamar a un piquete de demolición.

Archivo

Haroldo Conti y la memoria sin fin, por Oscar Taffetani

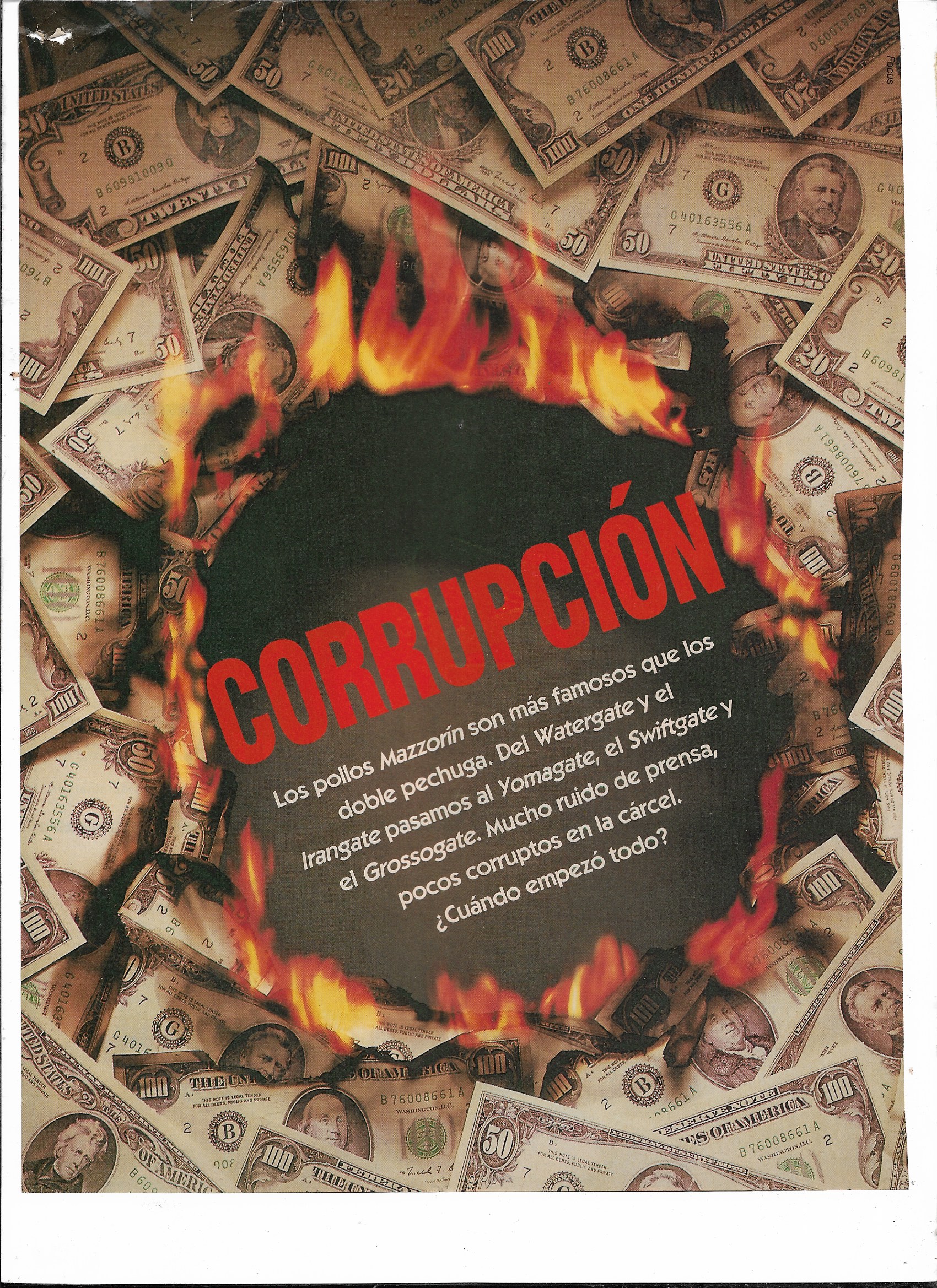

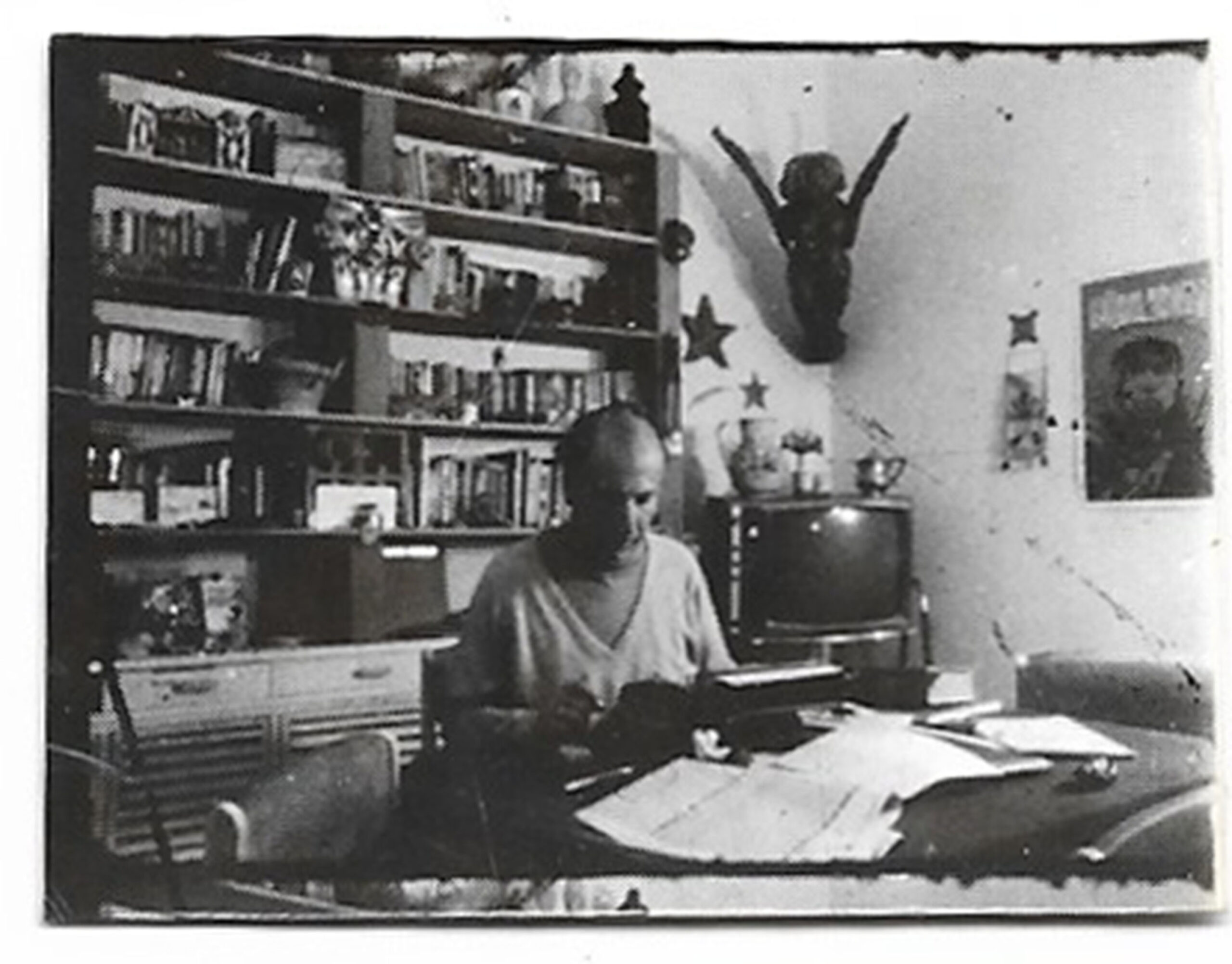

En 1987, con la vuelta de la democracia y en un país donde todavía era peligroso recuperar la memoria sobre militantes desaparecidos -fueran ellos escritores, artistas, periodistas o simplemente víctimas de la diáspora y del exilio- participé de un proyecto fílmico inconcluso titulado “La balada de Haroldo”, que se proponía rescatar bajo la forma de una road-movie el itinerario de vida y escritura del imprescindible Haroldo Conti. Filmaríamos (y de hecho, filmamos) en Warnes, en Chacabuco, en el Delta, en Cabo Polonio y Barra de Valizas, entre otras locaciones. Entrevistamos a familiares y amigos del escritor. Consultamos documentos fílmicos, sonoros y gráficos existentes, entre ellos, como pieza medular, el proyecto (inconcluso) del estudiante de cine y fotógrafo Roberto Cuervo titulado “Retrato humano de Haroldo Conti”. No voy a explicar aquí las innumerables dificultades que tuvimos en aquel momento, con Carlos Vallina y otros compañeros de aventura, para conseguir financiamiento de aquel proyecto, que quedó definitivamente inconcluso a mediados de los ‘90. Sin embargo, en el camino, fuimos usando parte del material disponible para pequeños rescates, suerte de golpes de memoria que volvieran a poner sobre el tapete los asuntos de Haroldo, los asuntos de sus compañeros de vida y militancia y los asuntos de su escritura. Un fotograma del film mudo de Roberto Cuervo –por ejemplo- fue utilizado en 1988 para probar que un mascarón de proa tallado por el capitán Alfonso Dominguez en Uruguay, fue arrebatado de la casa de Haroldo cuando lo secuestraron, para ser luego vendido a una tienda de “antigüedades”. Lo que las dos publicaciones en Página/12 que siguen muestran, es la táctica que utilizamos para recuperar sin violencia ese mascarón y devolverlo a sus legítimos dueños. Nada más. Y nada menos. Marta Scavac –que ya no está- y Ernesto Conti –quien por entonces era un niño- testimoniaron su agradecimiento, dedicándome un libro de navegación que tenía Haroldo tras su naufragio en La Paloma, y que aquí también se reproduce. Buena lectura.

Memoria del mascarón de proa

(Página/12, 6/5/1988)

A doce años de su desaparición, Haroldo Conti y su obra forman parte de la “cultura de la desmemoria”.

(Por Oscar Taffetani) No hace mucho una periodista habló de la virtual imposibilidad de acceder a la vasta obra literaria y testimonial de Sarmiento: el “ilustre sanjuanino” ha sido condenado, por falta de difusión y de reediciones, a ser sólo el autor de Facundo y Recuerdos de provincia. En esa nefasta cultura de la desmemoria se inscrihe también el caso —más reciente, más modesto, pero igualmente representativo— de Haroldo Conti, escritor secuestrado de su casa y desaparecido el 4 de mayo de 1976.

Un breve inventario del olvido instalado sobre la vida y obra de Haroldo Conti debería incluir hechos como la escasa reedición argentina de su obra: La balada del álamo carolina y Mascaró, el cazador americano, sus últimos libros, no han vuelto a editarse entre nosotros desde 1975; la novela Sudeste y el relato maestro Todos los veranos duermen en los catálogos desde hace casi dos décadas, lo mismo que valiosos estudios como El mundo de Haroldo Conti (Rodolfo Benasso, 1969).

Ese inventario debería incluir también —en un plano extraliterario— la prescripción o falta de prosecución de las causas abiertas en la Justicia, que afectan tanto a Haroldo Conti como a sus familiares directos (y es uno entre cientos y miles de casos semejantes).

Por último, y con infinita tristeza, el inventario debería incluir hechos como que el mascarón de proa tallado por Alfonso Domínguez en el Cabo Santa María, ese mascarón que Haroldo Conti tuvo colgado en una pared de su casa hasta que Fritz Roy —y en la época del imaginario vapor “Mañana”— hoy cuelga de la pared de una casa de antigüedades de Buenos Aires, con una etiqueta que dice: “Mascarón italiano, siglo XIX”.

El mascarón, impiadosamente “reciclado” por la ciudad (esa ciudad hostil que Conti conoció y describió en sus relatos), completa el cuadro de desaparición forzada de un ciudadano, el cuadro de toda una época del escritor argentino contemporáneo: un cuadro semejante al de Antonio Di Benedetto, fallecido hace un par de años; o al de Daniel Moyano, emigrado en 1976 (ese entre muchos, muchos casos).

Pero hay otra cara de esta moneda —no muy lustrosa hoy, tal vez reluciente mañana—: una cara que podría denominarse, por contraposición, “la verde memoria del pueblo”, en palabras de Conti. Ese país merece también, en esta fecha, un breve inventario.

Se inscribe allí el homenaje que el próximo domingo, 7 de mayo, rendirá a su más destacado escritor la gente de Chacabuco. Será representado en el teatro “La balada del álamo carolina”, hablarán algunos familiares y amigos, un grupo cumplirá con el rito de visitar el añoso álamo, el campo de Warnes.

Y no puede dejar de inscribirse el proyecto fílmico, La balada de Haroldo, largometraje sobre la vida y la obra del narrador de Chacabuco. Ese largometraje incluirá fragmentos de un inconcluso e inédito documental filmado por Roberto Cuervo en 1975. El director del proyecto, Carlos Vallina, ha manifestado su intención de filmar “la vuelta a Itaca de aquel Haroldo-Ulises que un día partió hacia Buenos Aires, las islas y el océano, pero que no dejó de regresar, obstinadamente, en sus textos”.

Su familia, entonces, que no olvida; el pueblo de Chacabuco, que no lo olvida y esa parte de la Argentina que no olvida a quienes, como Harodo Conti, la amaron profundamente, son la Penélope y el Telémaco de esta historia: la tierra a la que siempre se vuelve, el país del álamo carolina.

Aunque el mascarón del “Mañana” no pueda vialar el próximo domingo a Chacabuco, por un circunstancial extravío en Buenos Aires, alguien recordará la promesa escrita por su dueño en la última página de un libro: “…ese ángel que está naciendo (el mascarón) colgará para siempre de una pared de mis casas; dondequiera que yo vaya iré con él, abriendo camino”. El país del álamo carolina es un país donde las promesas tarde o temprano se cumplen.

Rescate del mascarón de proa

(Página/12, 28/5/1988)

Después de doce años, un “Angel” que pertenecía al escritor Haroldo Conti volvió a ocupar su lugar de origen.

(Por Marta Scavac) Cuando terminaba abril, Oscar Taffetani me comentó sobre la posibilidad de ubicar el mascarón. Según los datos de que disponía, el Ángel podría estar colgado en una casa de antigüedades de la Capital. Oscar me pidió calma y confianza hasta tener la información precisa.

He aprendido que muchas veces la paciencia ayuda a obtener mejores resultados. Me prometí recuperarlo. Ignoraba el modo, y una sucesión de incógnitas me atravesaba. Dueño, lugar, reacciones, consecuencias, logro, fracaso, todo se conjugó en un torbellino que por poco me deja sin vesícula (cada uno tiene su tripa de Aquiles).

Es 4 de mayo y Oscar me llama temprano para decirme que ese es nuestro día-rescate. Ana, una pintora amiga ha localizado al Angel. Fabián, otro amigo, lo ha fotografiado. Con la escribana Gloria Barrandeguy, a quien pedimos para cubrir la forma legal, marchamos hasta el lugar.

(Por razones que luego se verán, me valdré de un par de nombres figurados y de una referencia imprecisa para continuar con la historia.)

“Lleva más de 11 años colgado aquí… no es posible… esto es para un cuento de Bioy Casares… entonces, los que hicieron la venta eran los… no puede ser.”

“Sí puede ser. Es, señora. ‘Botín de guerra’… ¿Qué le sorprende tanto? ¿Acaso no han llegado a comerciar con los niños? ¿No puede entenderlo? Comprendo. Yo tampoco”.

La circunstancia era inédita. No teníamos derecho a perturbarnos con quien no conocíamos; pero tampoco se podía ser excesivamente incauto o confiado. Se sabe y no se debe olvidar que los “astices” nos rodean, “obedientemente” libres.

—No tengo nada que ver… no es mío… es prestado.

La miniprocesión, un tanto extrafalaria, se dirige entonces hasta el sitio —otra tienda de antigüedades— donde se encuentra el “depositario”, y a quien llamaremos Requena.

—¡No, no, no puede ser!… yo no tengo nada que ver, por favor no me confundan con “esa” gente. Nunca me había pasado algo así en los tantos años que llevo en esto… me engañaron, eran unos miserables ladrones. ¡Pero si yo fui a la casa a comprarlo!

—¿Qué casa? ¿Dónde?… Acaba usted de mencionar mi casa, señor, la que nos robaron, la que permaneció ocupada por extraños, la que no me ha sido devuelta porque la justicia no ha alcanzado entre nosotros —palabras de un juez— una “agilidad” acorde con los derechos elementales de los ciudadanos argentinos.

—Pero… y ahora… ¿Qué quieren ustedes? Yo lo pagué muy bien, y en dólares. No puedo perder todo. No es justo.

—No quiero ser injusta con usted señor Requena pero no puedo pagar esa cantidad por mi Mascarón.

—¡No es suyo, es mi Mascarón! Yo lo pagué, soy un comprador de buena fe…

—Correcto. Pero desde ahora, usted ya no sería un vendedor de buena fe. En todo caso, el Mascarón no es ni suyo ni mío. Es de un desaparecido, de un hombre del pueblo que ha decidido llevarlo siempre con él. Hasta que lo secuestraron, hasta que se lo robaron.

—Bueno, señora, comprendo. Él tendría sus ideales… yo no tengo la culpa…

—Señor Requena, ¿de qué lado está usted?

Oscar y Gloria tratan de aflojar la tensión y ofrecen alternativas en el lenguaje que suponen que un comerciante entiende. Infructuosamente… Decidimos dejar algunos días al señor Requena, dejarlo a solas con su conciencia. Por si aún estuviera muy dormida, Gloria dejó una copia del acta notarial y Oscar promete publicar en un diario, sin detalles, el incidente.

Dos días después, vuelvo a la tienda de Sonia a ver al Angel, aunque sea a través de la puerta cerrada. Me sorprende la dueña, que viene de darle de comer a un gato por el patio trasero de la casa. Me invita a pasar y me siento en una silla pequeñísima, rodeada de toda clase de objetos antiguos; el gato se acomoda en mi falda y duerme. Un cliente del barrio pasa y le regala masitas a esa señora a quien llamaremos Sonia. Compartimos exquisiteces y vivencias. Ella también lleva su marca por el pasado de horrores. Antes de irme saludo al Angel que sigue colgado en la pared

Camino hacia lo del señor Requena. “Marta, si algo me pasa te pido que salves la máquina de escribir (la vieja Royal con la que escribo estas líneas) y el Angel, al que querés tanto como yo”.

(La máquina Royal fue rescatada por mi padre en un acto de segundo amor, en el amanecer del 5 de mayo de 1976, junto con mis cuadernos y con la perrita, que en la próxima primavera cumplirá 16 años; ya ciega como el Mascarón.)

“¿Qué pensará el señor Requena y su feriado propio?”, me digo.

—Sí, sí, yo también recurriré a un abogado. Legalmente puedo pelear…

—Escuche en silencio todo su alegato legítimo (¿legítimo?).

—Yo no quiero ser injusta, pero sólo puedo ofrecerle pagar en cuotas el dinero que usted ha invertido, no sé…

—Marta (comienzan a jugar los duendes en esta historia), quiero que sepas que no soy insensible a todo lo que han hecho estos bárbaros. ¿Vos sabés que todos los años, cuando las Madres hacen su ronda de 24 horas, yo voy a la Plaza? Averigüé sobre tu marido. Ahora sé todo lo que les ha pasado. Te restituiré el Angel. Fijate que es como si te hubiera esperado 12 años. Tres veces estuve a punto de venderlo. Las tres veces falló la operación. ¿Casualidad? Me gustaría leer los libros de Haroldo y me gustará ver la película, cuando la terminen. Solo te pido que este gesto no sea utilizado por la prensa. Debe ser anónimo. Preservá mis datos y los de Sonia. Sabés… después de todo estoy contento, aunque sufra mi bolsillo.

(El Mascarón fue restituido a sus dueños el día 11 de mayo de 1988. Mi hija Miriam, mi hijo Ernesto y yo, tres náufragos sobrevivientes de aquella noche de 1976, lo llevamos de vuelta a casa, en espera de futuras navegaciones.)

La hermosa gente de los muchos caminos existe. Gracias Requena, Sonia y todos. Desde algún lugar, Haroldo Conti los abraza. Ayer, 25 de mayo, fue su cumpleaños.